地球上には多様なウイルスが存在しており、ヒトに感染して病気を起こすウイルスも多岐にわたります。ヒトに病気を起こすウイルスを研究することは、人類の健康にとって極めて重要です。そのウイルスがたとえ今現在、人類にとってそれほど脅威といえなかったとしても、ウイルスは変異によって容易に性質が変化するため、どのウイルスが今後人類の脅威になるか、誰にも予測できません。新たなウイルスによるパンデミックに対応するためには、研究者が様々なウイルスに関する知見を蓄積させていくしかならず、皆が近視眼的に今流行しているウイルスを研究しているだけでは難しいでしょう。

私たちの研究グループは、永くピコルナウイルスの研究を続けてきました。かつて世界中で多くの麻痺患者を発生させたポリオウイルス(詳しくは下記リンク先を参照ください)をはじめ、1990年代以降、突如多くの死者を伴う流行が世界各地で発生したエンテロウイルスA71など、ヒトに重篤な疾患を起こすピコルナウイルスが主な研究対象です。また、エンテロウイルスA71(詳しくは下記リンク先を参照ください)とその近縁なウイルスは手足口病と呼ばれる、子どもの発疹・発熱を主張とする感染症を起こします。近年日本国内でも大きな流行を繰り返して問題となっています。このようなピコルナウイルス研究に特化した研究グループは世界的にも珍しく、ピコルナウイルス研究に貢献してきました。特定の対象を永く研究し続けることで、独自の研究手法を開拓し、深い知識と経験を蓄積し、確固とした研究ネットワークを構築し、この分野における世界有数の拠点として認知されています。

直径約 30 nm と他のウイルスと比較しても極めて小さい

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A5%E6%80%A7%E7%81%B0%E7%99%BD%E9%AB%84%E7%82%8E

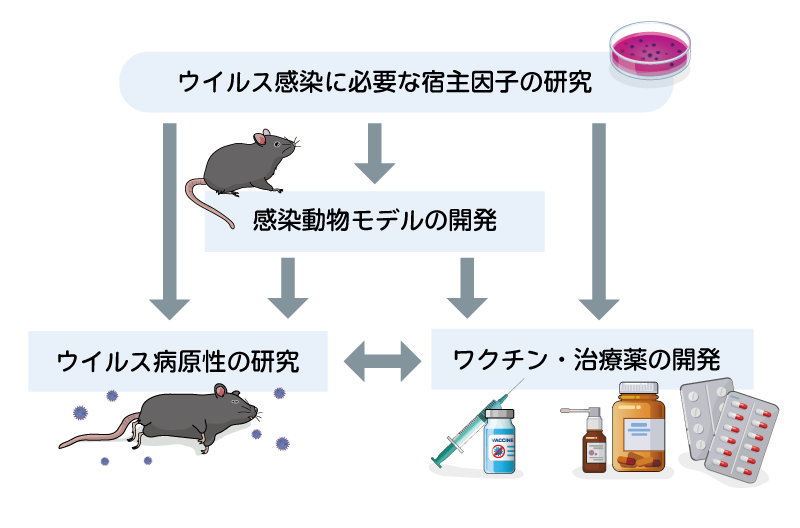

私たちの研究グループは、ウイルスが持つ性質を分子、細胞、個体(動物)といった様々なレベルで研究することで、ウイルスによって病気が起こる仕組みの理解やその治療・予防法の確立を目指しています。そのために以下のような明確な戦略を持って進めています。

特に「種特異性(詳しくは後述しています)」を決定する因子を特定することで、感染動物モデルの開発へ繋げることを重要視しています。

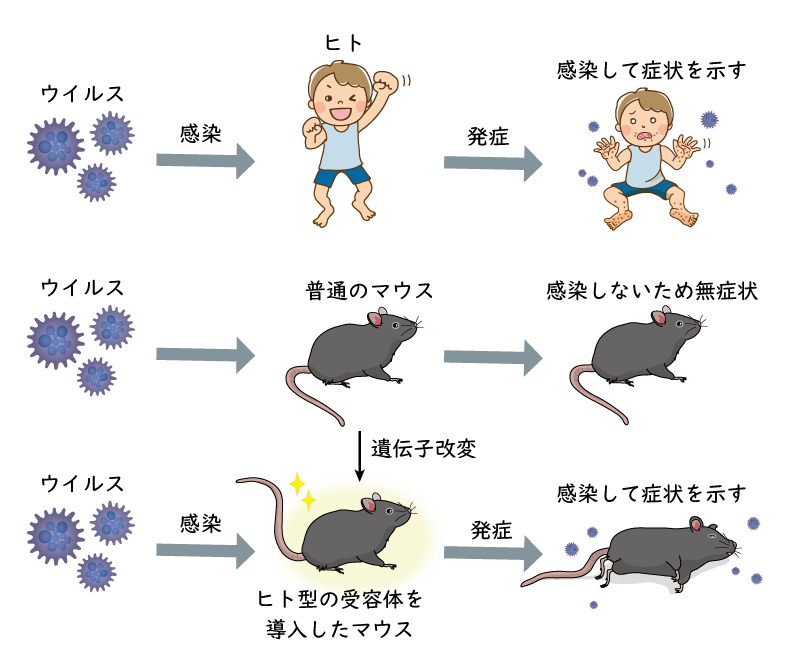

種特異性を決定するヒトの遺伝子をマウスに導入することで、ウイルスに感染するようになり、ヒトに感染した時ととてもよく似た症状を示すようになります。このモデルは以下に示す様々な研究に活用できます。

ウイルスは宿主に感染すると特定の臓器、特定の細胞に感染します。この性質を組織・細胞指向性と言います。ウイルスが宿主に引き起こす病態は、この指向性と密接に関連しています。モデル動物を使ってウイルス感染を研究する醍醐味の一つは、指向性のメカニズムを研究できることです。

確立された感染動物モデルはワクチンや治療薬の研究でもきわめて重要なツールとなります。私たち自身もワクチン開発を行っていますが、私たちが確立したモデルを世界各地の研究者に分与して、ワクチン・治療薬の開発に役立てられています。

以下の各項目で、私たちのグループがフォーカスしている研究領域について、小林とその前任者である小池智らがたどった研究の経緯を踏まえてご説明します。

ヒトは何億塩基対という膨大なDNAゲノムを持つのに対して、ウイルスのゲノムは数千塩基と極めて小さいです。小さなゲノムから産生されるタンパク質は限定されており、自立的に増殖して子孫を残すことができません。そのため、ウイルスは宿主の細胞に感染して、細胞が生来持っているタンパク質や脂質などの宿主因子を乗っ取って、ウイルスの増殖に利用します。したがって、ウイルスの増殖に必要な宿主因子を持たない細胞では増殖できません。ヒトに感染するウイルスの多くは、マウスなどの実験動物に感染しない一因はこのためです。宿主因子のなかでも特にウイルス受容体は、ウイルス感染の入り口となる因子であり、ウイルスの性質を理解するうえで極めて重要です。

私たちの研究グループは、ウイルスの受容体を複数発見してきました(Koike S. EMBO J., Yamayoshi S. 2009 Nat Med.)。現在もGenome-wide CRISPR knockout libraryなどの手法を用いて、ウイルス受容体やウイルス増殖に必要な宿主宿主因子を探索しています。発見した因子の役割を調べることで、ウイルスの感染・増殖メカニズムを明らかにするための研究を進めています。

ウイルス受容体の中には、ウイルスの種特異性の決定に大きく関わるものがあります。例えば、本来ポリオウイルスやエンテロウイルスA71はマウスに感染しません。この原因はこれらのウイルスの受容体であるPVRやSCARB2と呼ばれるタンパク質がヒト型のものは受容体として機能するがマウス型のものは機能しないためです。そのためヒト型の受容体遺伝子をマウスに導入すると、そのマウスはウイルスに感染するようになり、ヒトに感染した時ととてもよく似た症状を示すようになります(Koike S. 1991 Proc Natl Acad Sci U S A., Fujii K. 2013 Proc Natl Acad Sci U S A.)。このマウスモデルを活用することで、ウイルスが宿主の体内に感染し増殖し発病に至る過程を研究したり、発病を防ぐワクチンや、治療する薬剤の開発が可能になります。

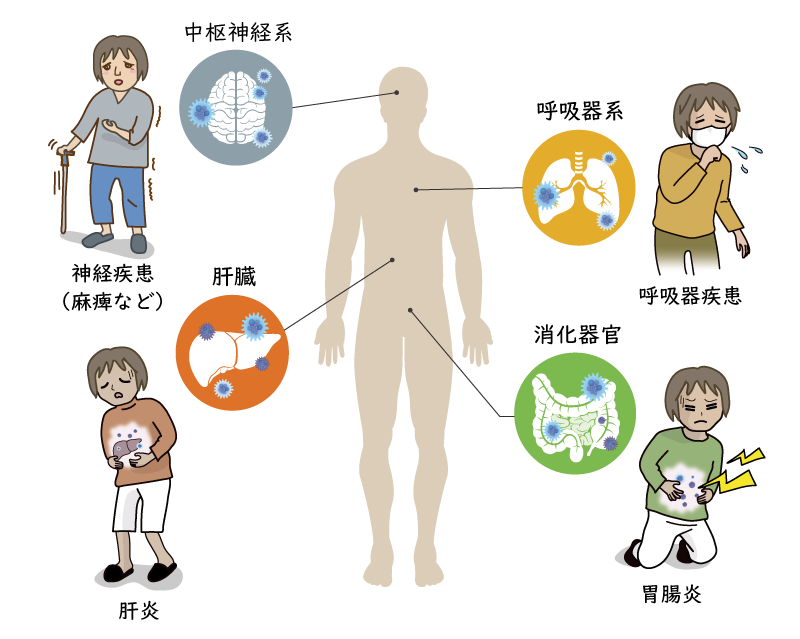

ウイルスは宿主に感染すると特定の臓器、特定の細胞に感染します。この性質を組織・細胞指向性と言います。ウイルスが宿主に引き起こす病態は、この指向性と密接に関連しています。例えば、呼吸器を指向するウイルスは呼吸器疾患を、中枢神経系器を指向するウイルスは神経疾患を起こします。モデル動物を使ってウイルス感染を研究する醍醐味の一つは、指向性のメカニズムを研究できることです。例えば、ポリオウイルスは中枢神経系に指向性を示します。私たちは、この一因として非中枢神経組織における強い自然免疫応答が関与することを明らかにしました(Ida-Hosonuma M. 2005 J. Virol. )。これ以外にも神経指向性の分子メカニズムが存在すると考えられ、その解明を目指して研究しています。

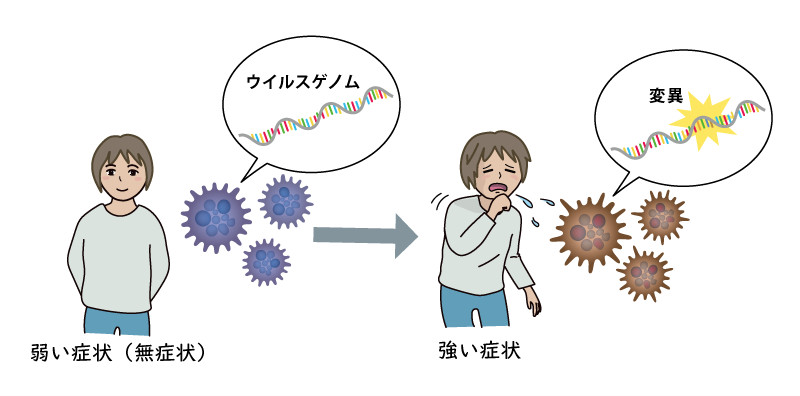

また、ウイルスゲノムのわずかな変異によって組織指向性や病原性が変化します。このような変異が存在するゲノム上の部位を病原性決定因子と呼び、これを特定することは、ウイルスによって病気が起こる仕組みを理解するうえで最も重要な発見の一つです。私たちの研究において、感染者から分離された多数のエンテロウイルスA71株をモデルマウスに感染させると、株によって病原性の強い株と弱い株が存在することがわかりました(Kobayashi K. 2021 J Virol., Chu ST. 2020 Sci Rep.)。この結果は、ウイルスゲノム上に病原性決定因子が存在することを示唆しています。私たちは、その部位を特定して、その変異によってなぜ病原性が変化するのかを明らかにする研究を進めています。