News

東京都職員表彰

= 内容 =

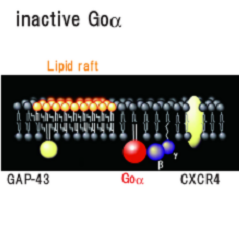

脳神経系において、糖脂質が情報伝達分子と会合していることを発見し、更にそれらの神経情報伝達において糖脂質が重要な役割を果たしていることを明らかにした。

川口舞さん(研修生)Young Investigator Award受賞

研修生の川口舞さん(東京大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程2年、疾患生命工学センター健康環境医工学部門[村上誠教授]所属)が、新学術領域研究「脂質クオリティが解き明かす生命現象」第5回領域会議(2020年1月23〜25日、伊東市)にて「絶食誘導性リゾホスホリパーゼPNPLA7を基軸とした肝臓における内因性コリン動員経路の解明」と題したポスター発表をおこないYoung Investigator Awardを受賞しました。

小松谷啓介さん(研究員)

2020年度所内研究発表会第3部会優秀発表者

小松谷啓介さんが2020年度所内研究発表会第3部会にて「SARS-CoV-2 Sタンパク質は脂質ラフトを介して細胞内に取り込まれる」と題して研究発表を行い、優秀発表者に選ばれました。

小松谷啓介さん(研究員)

第15回セラミド研究会学術集会第16回スフィンゴテラピィ研究会合同年会2022年度Young Investigator Award受賞

小松谷啓介研究員が2022年10月19―21日に札幌市の北海道大学学術交流会館で開催された第15回セラミド研究会学術集会第16回スフィンゴテラピィ研究会合同年会にて「SARS-CoV-2の脂質ラフトを介した細胞侵入機構の解明」と題して口頭発表を行い、2022年度Young Investigator Awardを受賞しました。

川口舞さん(協力研究員)

2022年度所内研究発表会第3部会優秀発表者

川口舞さんが2022年度所内研究発表会第3部会にて「中枢神経系のリゾホスホリパーゼ欠損による神経変性と筋萎縮」と題して研究発表を行い、優秀発表者に選ばれました。正井所長から「この表彰をかてに一層努力して、いい研究ができるように頑張ってください。」との有難いお言葉をいただきました。

川口舞さん(協力研究員)第66回日本神経化学会大会若手道場優秀発表賞受賞

細胞膜研究グループの川口舞協力研究員が、第64回日本神経病理学会総会学術研究会/第66回日本神経化学会大会合同大会の若手道場にて「中枢神経系におけるリゾホスホリパーゼ欠損は神経変性と筋委縮を引き起こす(川口舞、笠原浩二、平林哲也、村上誠)」と題して研究発表(東京大学との共同研究)をおこない、優秀発表賞を受賞しました。

川口舞さん(協力研究員)第96回日本生化学会大会若手優秀発表賞受賞

川口舞 協力研究員が、第96回日本生化学会大会にて「中枢神経系のリゾホスホリパーゼ欠損による重度の神経原性筋萎縮(川口舞、平林哲也、笠原浩二、村上誠)」と題して研究発表(東京大学との共同研究)をおこない、若手優秀発表賞を受賞しました。

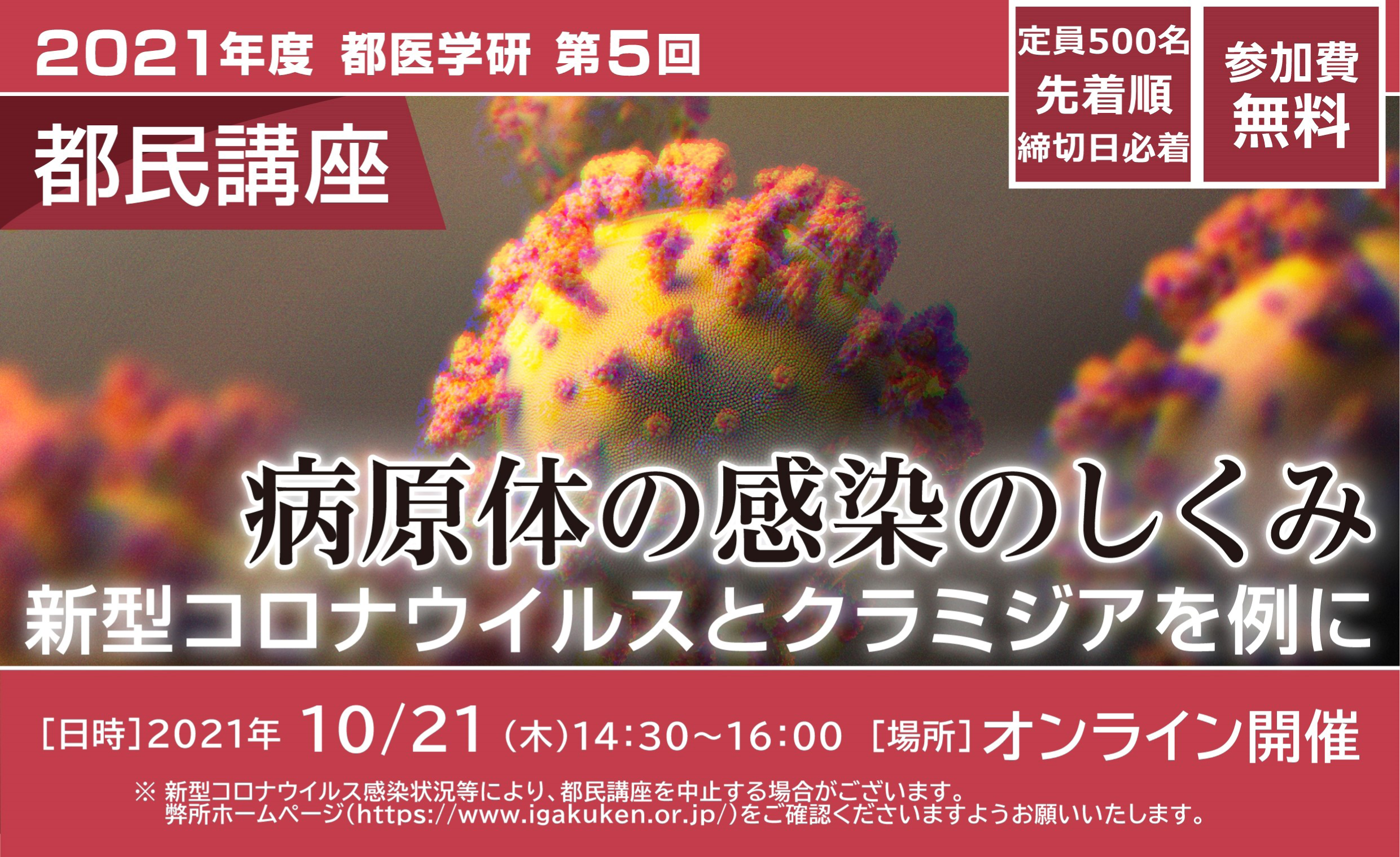

2021年度都医学研第5回都民講座開催

「病原体の感染のしくみ -新型コロナウイルスとクラミジアを例に-」と題してオンライン方式で都医学研第5回都民講座が開催されました。笠原浩二室長が「新型コロナウイルスなどの病原体の感染のしくみ」と題して講演しました。

新型コロナウイルスなどの病原体の感染のしくみ

東京都医学総合研究所 細胞膜研究室長 笠原 浩二

新型コロナウイルスSARS-CoV-2感染症の流行が世界中に広がり全人類が脅かされ、いつ終息するのかまだ分からない状況が続いています。今後、新たに未知の病原体による感染症の流行がいつ起こるかについて誰にも予測することができません。病原体から身を守る治療薬やワクチンの開発を行うためには、病原体の正体を知り、感染のしくみを突き止めることが必要です。ウイルスや細菌などの病原体による感染症に対し、これまでどのような取り組みが行われてきたかについて紹介致します。

Tokyoふしぎ祭(サイ)エンス2023

科学技術週間東京都特別行事「Tokyoふじぎ祭(サイ)エンス2023」

東京都医学総合研究所出展「DNAの形を見ながら、生命の仕組みを学ぼう」

企画1 「ブロッコリーからDNAを取り出そう」にて、東京都医学総合研究所事務局普及広報係とリサーチアシスタントのご協力のもと、小学生の皆さんと一緒に実験しました。

第43回サイエンスカフェin上北沢

第43回サイエンスカフェin上北沢「身の回りのものを使って、虹色を作ろう!―酸性?アルカリ性?―」を幹細胞プロジェクトの江川優花さん、長谷部愛佳さん、船田淳太さんと一緒に事務局普及広報係の協力のもとで行いました。

夏休み中の猛暑日が続く2023年7月29日(土)に3年振りに対面式で行われ、東京都医学総合研究所講堂に多くの小学生の皆さんと保護者様が来てくださいました。「水溶液、pHとは何か?」についてイントロダクションを行い、身近にあるものを使った7種類の無色透明の水溶液のpHの違いをpH試験紙を使って調べました。休憩とティータイムの後、小学生の皆さんに紫キャベツを細かくハサミで切ってもらい、水を加え電子レンジで加熱することで天然色素であるアントシアニンを抽出しました。そして、大学院生スタッフの指導のもとで抽出液を一人一人スポイトで水溶液に加えてもらい、pHにより違った色に変わることを観察しました。まとめとして、サンプル成分の解説、アントシアニンが含まれる紫キャベツ以外の果物や野菜とその意義、身体の中におけるpHの重要性についてお話し、最後にご自宅で自由研究として紫キャベツ実験をする際の方法と注意点について紹介し、自由研究ができるように用意したpH試験紙と紫キャベツ抽出液を皆さんに持って帰っていただきました。

第44回サイエンスカフェin上北沢

第44回サイエンスカフェin上北沢「微生物から光る色素を抽出しよう!フィコシアニンとクロロフィルの蛍光観察」を幹細胞プロジェクトの長谷部愛佳さん、

江川優花さん、船田淳太さんと一緒に行いました。

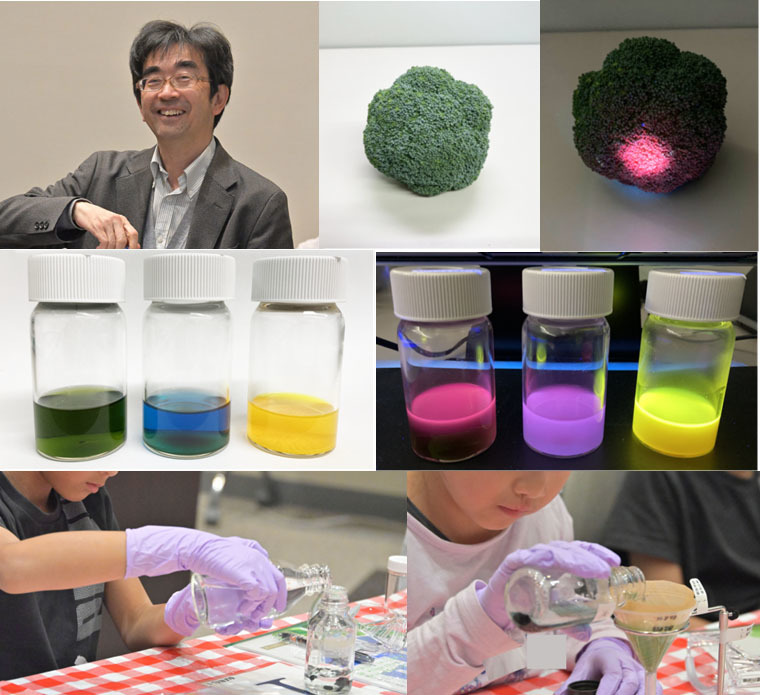

44回 サイエンスカフェ in 上北沢「微生物から光る色素を抽出しよう!フィコシアニンとクロロフィルの蛍光観察」を、前回に引き続き話題提供者の幹細胞プロジェクトの長谷部愛佳さん、江川優花さん、船田淳太さんと伴に当研究所の講堂にて対面式で開催しました。蛍光ペンを例に蛍光とは何かについてお話しし、水中に生息するワカメなど藻類の仲間であるスピルリナが、フィコシアニンとクロロフィルと呼ばれる二種類の蛍光色素を持っていることを紹介しました。その後の実習で、スピルリナから青色のフィコシアニンと緑色のクロロフィルを抽出しました。それを紫外線で照らすと、それぞれピンク色と赤色の蛍光で光ることを紫外線防護メガネをかけて観察しました。そしてブロッコリーやピーマンなどの野菜に紫外線を当ててもクロロフィルの蛍光で赤く光ること確認しました。また身近なものとしてビタミンB2,部屋干し用液体洗剤、使用済ハガキ、蛍光灯、蛍光インクが蛍光で明るく光ることを観察した時は、参加してくださった30名の小学生の皆さんから歓声が上がっていました。最後に再生医療プロジェクトの安田有冴さんが、フィコシアニンとクロロフィルが太陽光からエネルギーを吸収し、そのエネルギーで光合成が可能となり水と二酸化炭素から糖と酸素が作られる解説をしました。「実験がとっても楽しかったです。先生、一人ひとりの説明がとても分かりやすかったです。また来たいです。」「リサーチアシスタントのみなさんが優しく接してくださったので楽しく、取り組めました。」「保護者、幼児も一緒に参加させていただけたのでとても楽しめました。」などの感想をいただきました。

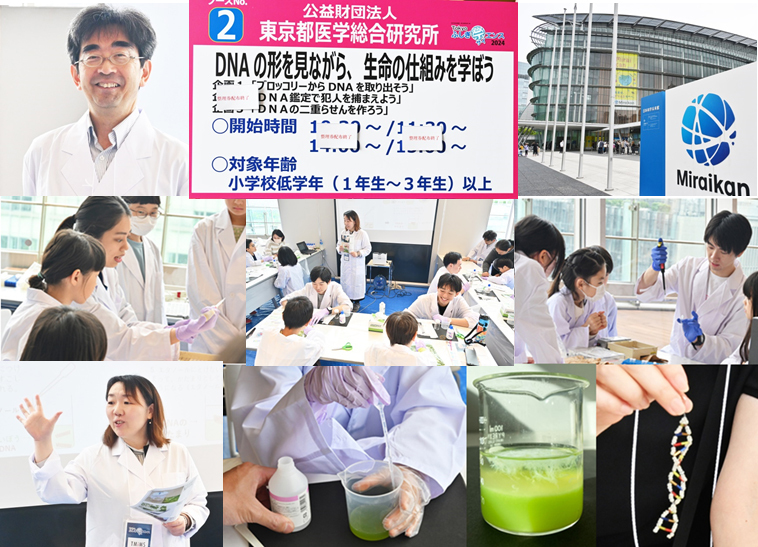

Tokyoふしぎ祭(サイ)エンス2024

Tokyoふしぎ祭エンス2024(2024年4月27日 開催)

東京都は「科学技術週間」の間、小・中学生を対象として科学技術に親しむイベント『Tokyo ふしぎ祭(サイ)エンス』を日本科学未来館で開催しました。東京都医学総合研究所は「DNAの形を見ながら、生命の仕組みを学ぼう」と題して、以下の3つの企画を行いました。企画1「ブロッコリーからDNAを取り出そう」では、ブロッコリーをすり潰しDNAを抽出し、エタノールを加えるとDNAが白い沈殿として見えてくる実習です。小さいお子さんが白衣を着てうれしそうにしていたことや保護者様も一緒に真剣にかつ楽しんで取り組まれている姿が印象的でした。企画2「DNA鑑定で犯人を捕まえよう」では、宮岡佑一郎プロジェクトリーダーが受け持ち、「宝石泥棒の犯行現場に髪の毛が落ちていて、防犯カメラに写っているのは2人、個人差のある繰り返し配列の長さを比べて犯人を特定する」というストーリー仕立てで、実際にサンプルを電気泳動して光るDNAの長さを比較し、犯人を当ててもらいました。参加した小学生のみなさんは目を輝かせて楽しんでいました。企画3「DNAの二重らせんを作ろう」では、ビーズでDNA二重らせんのストラップを作りました。企画1や2に参加した方も多く「本日は色々回って、すっかりDNA博士です!」や「来年も参加したい。」などのお声をいただきました。ご参加いただいた約250名の皆様方が、少しでも科学に興味を持っていただけたら幸いです。

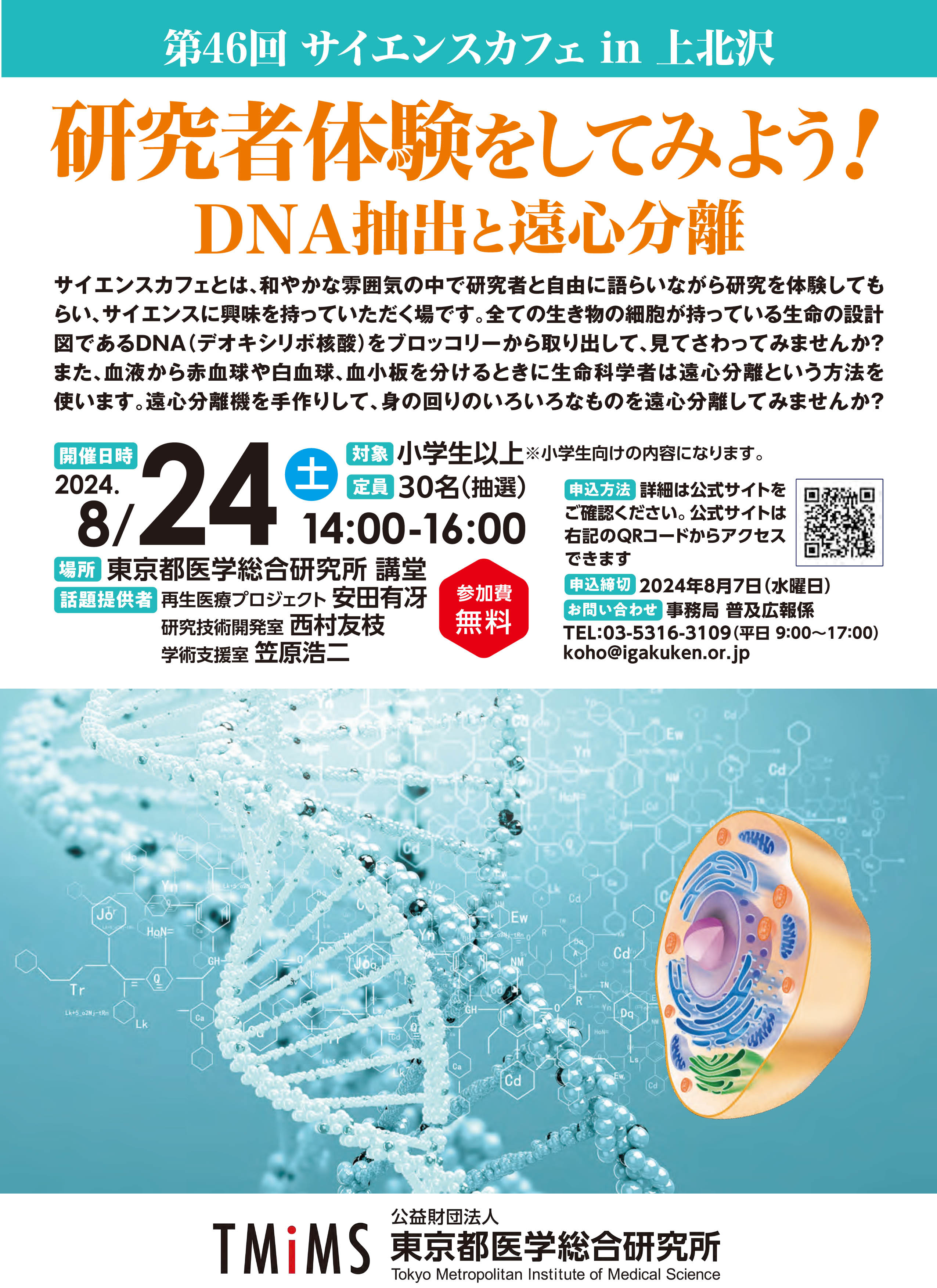

第47回サイエンスカフェin上北沢

第47回サイエンスカフェin上北沢「香りのサイエンス」を2024年12月14日に研究技術開発室の西村友枝さんと一緒に行いました。

第47 サイエンスカフェ in 上北沢「香りのサイエンス」を、研究技術開発室の西村友枝さん、およびリサーチアシスタントを務めた5名の大学院生とともに(公財)東京都医学総合研究所の講堂にて対面式で開催しました。サンタクロースの恰好した正井久雄所長によるクリスマスソングのピアノ生演奏が流れるなか、多くの参加者の皆様方が来所されました。はじめに香りのイントロダクションとして、砂糖とクエン酸を溶かしたミネラルウォーターにフルーツの香料を加えて何ジュースか当てるクイズをおこないました。味は無くても香りだけでフルーツジュースだと判断してしまうこと、また鼻をつまむと何ジュースか分からなくなる体験をとおして香りの重要性を実感してもらいました。そして香り物質であるl-メントールが野依良治博士のノーベル化学賞を受賞した鏡像異性体の片方を選択的に有機合成する方法で、高砂香料工業株式会社が世界で初めての工業的合成に成功したことを紹介し、無償提供していただいたl-メントールを参加者全員に実際にかいでもらいました。またオレンジの皮にはリモネンという香り物質が存在し、実際にオレンジの皮を絞って風船を割ったり発泡スチロールを溶かしたりして、香りと同時に化学的性質も知ってもらいました。また鏡像異性体である(+)リモネンと(-)リモネンとで香りがまったく違うことを体験してもらい、嗅覚受容体が立体構造を見分けることを理解してもらいました。休憩をはさみ後半では、エッセンシャルオイル(精油)に様々な香り物質が混ざっていることを紹介し、物質を分離する方法としてペーパークロマトグラフィーの実験をおこないました。茶色のインクが、様々な色に分かれることに皆さん驚いていました。そして、エッセンシャルオイルはアロマセラピーにも使われることを紹介し、実際に11種類のエッセンシャルオイルをかいで、好きな香りを選んでもらいアロマスプレーを作りました。「自分だけの香りを作れてうれしかったです。」や「全然知らいないにおいがあり、自分の好みのにおいが、もっとあるかもしれないから、ぜひ探してみたいと思いました。」「子供にとっては少し講義が難しかった様ですが、大人にはとても面白く、興味を持ちました。実際に実験したり、香りをかいだりはとても楽しかった様です。」などの感想をいただきました。

臨床研ニュースから

2011年3月特別号

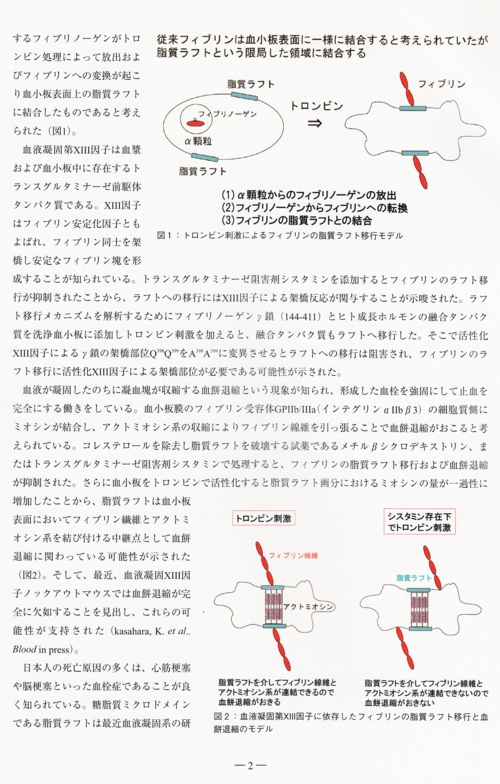

2009年11月382号

2007年7月366号

2005年12月349号

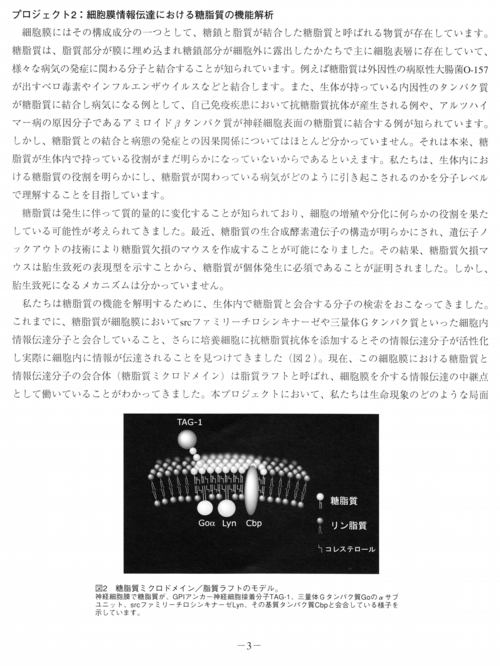

プロジェクト研究紹介

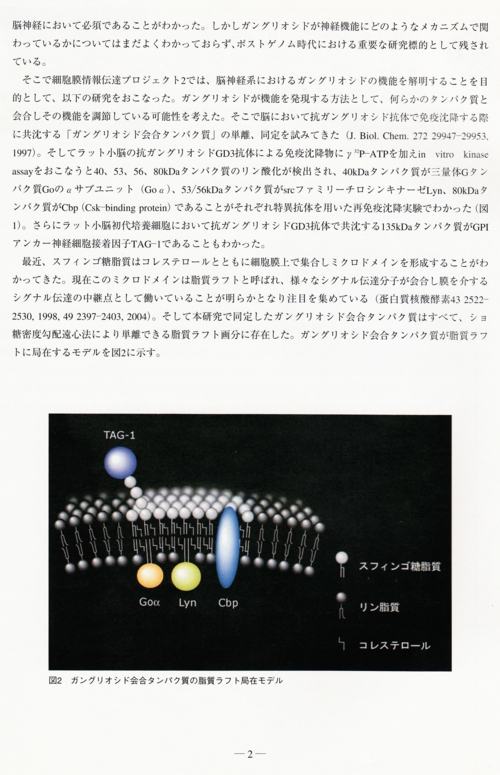

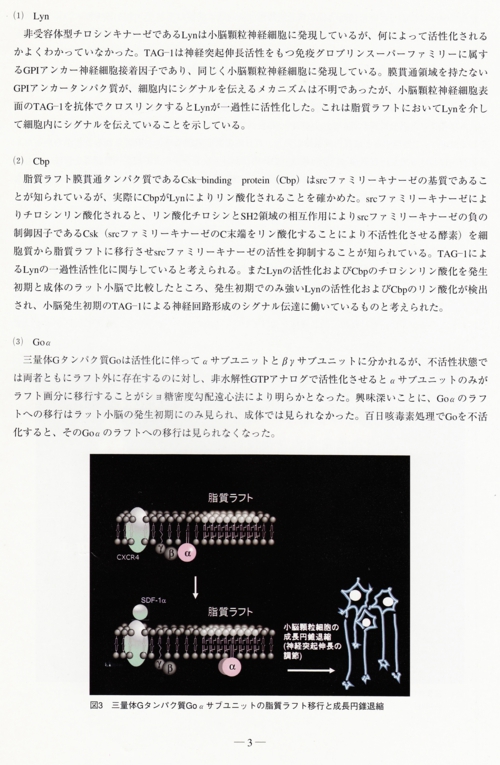

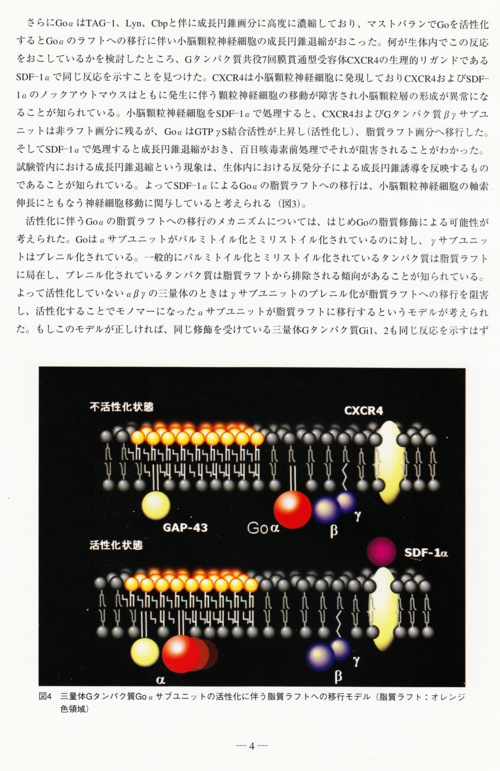

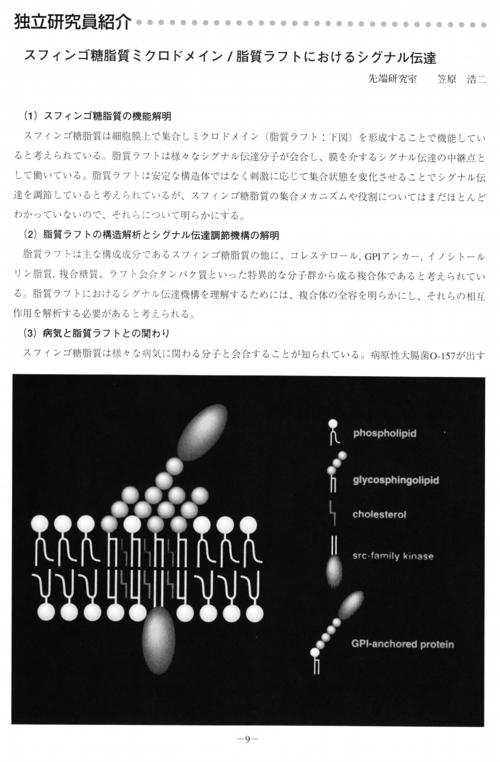

細胞膜情報伝達プロジェクト

2004年6月331号

2003年8月321号

2002年6月307号

![]()

PUBLICATIO...

PUBLICATIO...