がん免疫プロジェクトリーダー 丹野 秀崇

3月17日に第14回都医学研シンポジウム「創薬を目指したバイオエンジニアリング」を開催しました。近年、iPS細胞やmRNAワクチン等のアカデミア発バイオテクノロジーが創薬研究を大きく変革しています。そこで、本シンポジウムではバイオエンジニアリング分野を牽引する先生方をお招きし、最先端の成果をご紹介いただくとともに、創薬研究の展望について議論を深めました。

まず、当研究所の丹野秀崇プロジェクトリーダーからは抗体および T cell receptor (TCR) が免疫系で重要なタンパク質であるにも関わらず、その配列解析は難しいことが説明されました。そこで、抗体・TCR の配列を高速に解析できる手法を開発し、また、それをどのように癌研究に応用しているかをお話ししました。

東京大学の小嶋良輔先生は二つのテーマについてお話しされました。一つ目は細胞表面抗原に結合した時にのみシグナルが大きく上昇する activatable 型蛍光プローブについて発表され、病気の診断等での活用が期待されました。二つ目はドラッグデリバリーシステムとして注目されている細胞外小胞についてお話しいただきました。遺伝子工学的手法により細胞外小胞の放出・運命を制御する因子を網羅的に解明されており、将来的に細胞外小胞を自在に操作できる技術基盤の確立が期待されました。

続いて東京大学の竹田誠先生からは光によるウイルス制御についてご講演いただきました。竹田先生の研究室では光応答性タンパク質を、モノネガウイルス(麻疹ウイルス等)のゲノムに組み込むことで、光によってウイルスの増殖、遺伝子発現を制御することに成功しています。また、腫瘍溶解作用を持つ麻疹ウイルスを光によって操作し、時空間的に癌細胞を殺傷できることをお話しいただきました。

次に、立教大学の末次正幸先生がプラスミド DNA の無細胞増幅技術についてご講演されました。従来は大腸菌にプラスミドを導入し増幅・精製する手法が必須でしたが、末次先生は大腸菌の複製因子群を試験管内で再構成し、大腸菌を介さずにプラスミドを大量合成する革新的手法を確立されました。この技術を基盤に創業したオリシロジェノミクス社を、設立からわずか4年でモデルナ社に売却したサクセスストーリーについてもご紹介されました。

最後に東京大学の山東信介先生からはペプチドの細胞膜透過性に関してご講演いただきました。ペプチドはタンパク質間相互作用を選択的に阻害できるため創薬対象として有望ですが、低分子化合物と比べて細胞内に入りにくいという課題があります。山東先生の研究では、何故ペプチドが細胞内へ入りづらいのかを原子レベルで解明されており、その知見を基に自在にペプチドの細胞膜透過性を操作することをお話しいただきました。将来的に細胞内に浸透できるペプチド医薬品の創出が期待されました。

いずれの講演も極めてハイレベルで、創薬研究の新潮流を俯瞰するうえで意義深いシンポジウムとなりました。

幹細胞プロジェクトリーダー 原 孝彦

通算 48 回目のサイエンスカフェを、首都圏在住の30 名の小中学生と保護者の皆様を医学研講堂にお迎えして開催しました(図1)。今回は、細胞・DNA・がん・健康維持に関係す2択あるいは3択のクイズを全部で15 問出題し、答えを予想してもらいながら進めていきました。まず初めにヒトのがん細胞株の培養を例にして、何時間で2倍になるか、細胞一個に含まれている DNA の長さを予想してもらいました。大半が小学校低学年ゆえ難問だったと思いますが、保護者の知恵を拝借しながら、生徒さんたちは楽しそうに◯をつけていました。次に、私たちの体では一日当り何個のがん細胞が発生しているか、そしてがん細胞では細胞当たりの DNA 量や染色体数が増えているかどうかを考えてもらいました。がんは怖い病気ですが、私たちの体には病原体やがん細胞を見つけて退治してくれる強力な免疫細胞部隊が備わっていますので、心配は要りません。安心してもらうために、免疫の仕組みを簡潔に説明しました。その上で、HeLa 細胞という有名なヒトがん細胞株を用いて、細胞から DNA を抽出する様子を生徒さんの前で実演しました。この実習パートでは、4名のリサーチアシスタントさんたちが同時進行で実験をおこなって下さいました。生きているがん細胞を顕微鏡下で観察し、取り出した DNA にオレンジ色や緑色の蛍光色素を加えて光らせましたので、医学の実験を身近に感じてもらえたのではないかと思います。

後半は、マウス受精卵の卵割の様子を撮影した動画を視てもらい、胚性幹細胞や iPS 細胞に関する研究の歴史を解説しました。iPS の発明は 18 年前の話ですが、生命科学と医学の歴史上、最も重要な出来事のひとつであったと思います。続いて、年をとると活性酸素によって DNA やタンパク質が傷みやすくなること、それを防ぐにはレモン、緑茶、ピンクサーモンといった抗酸化物質を多く含む食品を摂るのが良い(図2)ということをお話ししました。さらに、私たちの脳では刺激あふれる環境で暮らせばより多くの神経細胞が誕生すること、人間の限界寿命が 120 歳であることの根拠、そして健康長寿の8条件をわかりやすく解説して講義を終了しました。最後にクイズの正解数を集計したところ、3人の生徒さんが 15 問中 12 問の正解を達成しましたので、優秀賞として記念品を贈呈しました。生徒さん・保護者・スタッフが一体となって楽しめた2時間だったのではないかと思います。

脳神経回路形成プロジェクトリーダー丸山 千秋

2月 22日(土)の午後、2024 年度 第8回 都医学研都民講座を開催いたしました。今回のテーマは、「脳はどのようにして生まれ、進化してきたのか?~ヒト脳への進化の道のりと病~ 」です。私たちの脳はどのようにできるのか?どのように進化してきたのか?また進化した故に生まれた病とは?といったテーマに沿って2名の講師が解説いたしました。参加者は 134 名(オンライン 105 名、対面 29 名)、年齢層も 10 代から 80 代まで幅広い方々にご参加いただけました。はじめに、私から脳研究の歴史や基本的な脳形成メカニズムについて解説いたしました。脳研究の歴史を紐解くと、古代では「人の心は心臓にある」という常識があり、脳の存在には注意が向けられていませんでした。その後脳に注意が向けられても、脳脊髄液で満たされている脳室こそが精神が宿る場所である、と約1500 年間という長い間信じられてきました。16 世紀になって脳の解剖が進んで来るとようやく脳が注目されるようになり、そして 20 世紀になってからようやくニューロンから成る脳こそが精神の源であることが広く一般にも知られるようになりました。その後、さまざまな動物の脳の特徴や哺乳類のみが持つ大脳新皮質構造の特徴とその形成メカニズムについて解説し、高等哺乳類では神経前駆細胞を増やすことでより多くのニューロンを生み出すことに成功し、特にヒトでは固有遺伝子の獲得により高次脳機能を獲得したことに触れて鈴木先生の講演につなぎました。東京大学の鈴木郁夫先生は、「“智恵の実”の遺伝子が導いたヒトの進化と病」というタイトルでお話しくださいました。ヒトは大きく発達した脳を持つことで高等な知性を手に入れました。しかしそれは同時に、「がん(脳腫瘍)になりやすい」という危険性も背負うことになりました。まず鈴木先生は化石人類の脳容積の解析研究を紹介し、170 万年前に脳容積や構造が大きく変わり現代人型になったこと、ヒトは脳のニューロン数を増やす特別な仕組みを持っていることについて説明されました。その特別な仕組みとは、神経を産み出す幹細胞をコントロールし、より多くのニューロンを産み出せるようになったことでした。それが実現するために、NOTCH2NL という、ご自身で発見された遺伝子の遺伝子重複によって獲得されたこと、またその遺伝子のコピー数の異常が脳腫瘍や脳のサイズの異常等の疾患にも関与することを説明されました。したがって人類は NOTCH2NL という“知恵の実”を食べたおかげで知恵を獲得できたと同時に、そのトレードオフとして脳腫瘍や脳形成異常等の脳疾患のリスクを背負ってしまったというお話で締め括られました。参加者からは難しい話をわかりやすく噛み砕いて説明されていてとても興味深かった等、多数の好意的なご意見をいただきました。

続いて、岩館准教授から AI による創薬の基礎と具体的なプロセスを解説して頂きました。創薬は AI の活用により新たな段階を迎えています。岩館博士が開発された「chooseLD」という AI ソフトウェアは、化合物の活性と標的タンパク質との結合親和性を高精度に予測することで、創薬の初期段階から有望な候補化合物を迅速に特定することができます。今回の講演では、chooseLD の技術的な詳細、実際の創薬への応用事例、そして今後の展望について紹介して頂きました。岩館研究室には、タンパク質の立体構造に基づいた薬の開発に興味を持つ優秀な大学院生が在籍しており、専門用語は難解だったものの、AI ソフトウェアの開発によって時代を変えていこうという意欲が十分に伝わるご講演でした。今回参加して下さった都民の皆様とともに、AI 創薬の方向性を学べた1時間であったと思います。

幹細胞プロジェクトリーダー 原 孝彦

2024年度の第7回都民講座を、中央大学理工学部生命科学科の岩館満雄准教授をゲスト講師にお迎えして、対面+オンラインのハイブリッド形式にて開催しました。近年、コンピューターが特定のアルゴリズムを用いて過去の膨大な公開情報を収集し、それらを統合して新たな著書、楽曲、機器等を産み出す技術=人工知能Artificial intelligence (AI)に注目が集まっています。過去の都民講座受講者のアンケートにも、「AIに関する講演を聴きたい」との要望が多数寄せられていました。そこで、今回の都民講座では、薬の開発にAIを活用しようと試みている研究者に、現在の状況を教えて頂くことにしました。

まず初めに、私が取り組んでいる急性Tリンパ芽球性白血病(T-ALL)に対する治療薬の開発研究について紹介しました。T-ALLは特効薬がまだ開発されていない悪性のがんです。私の研究室では9年前にT-ALL細胞を特異的に死滅させる天然化合物を発見し、有機化学合成によって、より薬効に優れた類縁化合物の創出に成功しました。しかし、これを薬として実用化していくためには、標的タンパク質との結合親和性を究極まで高める必要があります(図)。そのための有力な方法論が、AIによる最適化です。

続いて、岩館准教授からAIによる創薬の基礎と具体的なプロセスを解説して頂きました。創薬はAIの活用により新たな段階を迎えています。岩館博士が開発された「chooseLD」というAIソフトウェアは、化合物の活性と標的タンパク質との結合親和性を高精度に予測することで、創薬の初期段階から有望な候補化合物を迅速に特定することができます。今回の講演では、chooseLDの技術的な詳細、実際の創薬への応用事例、そして今後の展望について紹介して頂きました。岩館研究室には、タンパク質の立体構造に基づいた薬の開発に興味を持つ優秀な大学院生が在籍しており、専門用語は難解だったものの、AIソフトウェアの開発によって時代を変えていこうという意欲が十分に伝わるご講演でした。今回参加して下さった都民の皆様とともに、AI創薬の方向性を学べた1時間であったと思います。

視覚病態プロジェクト 原田 高幸

11月21日に「楽しい世界を一生見続けるために」と題して、第6回都民講座をハイブリッド方式で開催しました。前半は徳島大学大学院医歯薬学研究部眼科学分野教授の三田村 佳典先生を講師にお迎えして「糖尿病黄斑浮腫の検査・治療の進歩」についてお話頂きました。糖尿病網膜症は我が国における失明原因の第3位であり、糖尿病のコントロールが不良になると、単純網膜症から増殖前網膜症、増殖網膜症へと進んでいきます。きちんとした治療を受けないと網膜剥離や血管新生緑内障で失明を起こすことがあるので、内科と眼科の両方の受診が必要です。また見え方に重要な黄斑部に出血や腫れが起きると、急激な視力低下をきたすことがあります。現在は眼科外来で光干渉断層計という機械を使用して、患者さんも一緒に黄斑の病変部位を観察できるようになりました。この検査機器の測定原理についても、分かりやすくご解説いただきました。治療法としては網膜光凝固に加えて、抗VEGF療法という眼球内注射、そして硝子体手術についても教えて頂きました。検査も治療も大きく進歩しており、以前のように失明する病気ではないことがよくわかるお話でした。

後半は私の方から「医学研で行われている緑内障の基礎研究」について、お話させて頂きました。緑内障は失明原因の第1位で、70歳以上では10%程度の方が罹患されています。緑内障では眼圧(眼球の硬さ)を点眼薬や手術で低下させることが唯一の治療法とされていますが、それだけでは視野欠損が進行する(見えない範囲が広がる)ケースが多く見られます。そこで医学研では網膜の神経細胞を保護する新しい薬の開発や、傷んだ視神経を伸ばす(再生する)治療法を研究しています。こうした研究はもちろん人では行えませんので、我々は緑内障のモデル動物を活用して、新しい治療法の効果を検討しています。特に神経栄養因子受容体を改変した遺伝子治療ベクターを用いる方法では、マウスの緑内障の進行が抑制され、視神経外傷モデルでは視神経の再生が観察されています。こうした研究の成果は医学研のホームページにも掲載されています。新たな成果については随時ホームページを更新し、次回の都民講座でもご紹介できたらと考えております。ご参加された皆様から多くのご質問もいただき、深く感謝申し上げます。

糖尿病性神経障害プロジェクト 三五 一憲

2024年11月1日(金)、当研究所において第29回都医学研国際シンポジウムが開催されました。糖尿病性神経障害 (diabetic neuropathy) は、糖尿病の慢性合併症の中で最も早期に出現し、痛み、しびれなどの感覚神経刺激症状や、立ちくらみ(起立性低血圧)、不整脈、便秘・下痢などの自律神経症状が患者のquality of lifeを低下させます。病期が進むと逆に感覚が鈍くなり、足先のケガやヤケドに気付かず病変が進行して切断に至ることもあります。本シンポジウムでは、糖尿病性神経障害の病態、診断、治療に関して著名な研究者11名(海外5名、国内6名)をお招きしました。セッション1では、神経障害の病態(ポリオール代謝、糖化、酸化ストレス等)に関する最新の研究成果が紹介され、成因に基づく治療法開発の可能性に関して有意義な議論がなされました。セッション2では、角膜共焦点顕微鏡(角膜に分布する神経線維の密度などを評価する)や定量的感覚検査装置などの、診断に関する機器の有用性に関する情報・意見交換がなされました。また我が国で改訂が進められている神経障害診断基準が紹介され、その利便性や課題に関して活発な議論が展開されました。セッション3では、近年汎用されている血糖降下薬(DPP-4阻害薬、GLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬等)の、神経障害に対する有用性を検討した臨床研究が紹介されました。また神経障害の進行阻止には、血糖コントロールに加え、血圧や血中脂質の管理、禁煙の励行など日常生活への介入が重要であることも強調されました。最後の総合討論では、主に国内の研究者から提案された議題(疾患修飾薬の開発、包括的治療、診断基準等)に関して、さまざまな視点からの提言があり、密度の濃い議論が交わされました。海外で開催される国際学会では英語のハンディもあり日本人が討論に加わる機会は少ないのですが、本シンポジウムでは国内の演者や一般参加者からも多くの質問やコメントがありました。想像以上に活発な意見交換がなされたことに、主催した私も深い感銘を受けました。最後に、本シンポジウムの運営にご助力いただいた普及広報係をはじめとする所内の皆様、また協賛ならびに機器展示を賜りましたCBC株式会社様に、心より感謝申し上げます。

睡眠プロジェクト 宮川 卓

近年、ゲノム研究が急速に進歩したことにより、多くの疾患や薬の効き方に関わる遺伝要因が発見されてきました。これにより、病気の発症メカニズムの解明や治療・予防法の開発が進み、遺伝情報に基づいた治療・予防法を選択することも可能になってきました。一方で、その遺伝情報を患者さんやご家族が知ることにより、新たな悩みや疑問、不安が生じることもあります。そのため、こうした方々をサポートする遺伝カウンセラーが、今、とても重要視されています。

そこで、遺伝カウンセラーとしてだけでなく、遺伝カウンセラーの育成者としても活躍されている静岡社会健康医学大学院大学の堀内泰江教授をお迎えし、「遺伝子が教えてくれること - ゲノム医療と遺伝カウンセリング」と題して、都民講座を開催しました。

堀内先生からは、まず「遺伝についての基礎」として、私たちの身体の様々な表現型が、遺伝と関わっていることをお話しいただきました。次に「病気と遺伝の関係」について説明いただきました。近年、DNAやRNAの塩基配列を高速かつ大量に解読することを可能とした次世代シークエンサーの出現により、多くの病気の原因となる遺伝要因が見つかり、その成果が実際の医療に応用される時代になってきました。つまり、ゲノム研究からゲノム医療への時代に、今移行しつつあります。現在注目されているものとして、遺伝性のがんの一つである遺伝性乳がん卵巣がん症候群があります。BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子の生まれつきの病的な遺伝子変化が原因で、乳がんや卵巣がんを高いリスクで発症することがわかっていますが、それに対する治療・予防法も開発されています。最後に「遺伝カウンセリング」についてお話いただきました。遺伝カウンセリングでは、ゲノム医療やその病気に関することについて、科学的根拠に基づく正確な情報を患者さんやご家族に分かりやすく伝え、理解できるようにサポートする大切な仕事であることと認識できました。どのような場合に遺伝カウンセリングを受けると良いか、また、どこで遺伝カウンセリングが受けられるのかなど、具体的なことにまで言及していただきました。ゲノム医療の急速な発展と、その医療にまつわる不安を少しでも軽減し、安心してゲノム医療を受けられるようにするためにも、医療カウンセリングが大切であることが理解できた有意義な都民講座であったと思います。

学術支援室 主席研究員 笠原 浩二

研究技術開発室 西村友枝

第47 サイエンスカフェ in 上北沢「香りのサイエンス」を、リサーチアシスタントを務めた5名の大学院生とともに講堂にて対面式で開催しました。サンタクロースの恰好をした正井久雄所長によるクリスマスソングのピアノ生演奏が流れるなか、多くの参加者の皆様方が来所されました。はじめに香りのイントロダクションとして、砂糖とクエン酸を溶かしたミネラルウォーターにフルーツの香料を加えて何ジュースか当てるクイズをおこないました。味は無くても香りだけでフルーツジュースだと判断してしまうこと、また鼻をつまむと何ジュースか分からなくなる体験をとおして香りの重要性を実感してもらいました。そして香り物質であるl-メントールが野依良治博士のノーベル化学賞を受賞した鏡像異性体の片方を選択的に有機合成する方法で、高砂香料工業株式会社が世界で初めての工業的合成に成功したことを紹介し、無償提供していただいたl-メントールを参加者全員に実際にかいでもらいました。またオレンジの皮にはリモネンという香り物質が存在し、実際にオレンジの皮を絞って風船を割ったり発泡スチロールを溶かしたりして、香りと同時に化学的性質も知ってもらいました。また鏡像異性体である(+)リモネンと(-)リモネンとで香りがまったく違うことを体験してもらい、嗅覚受容体が立体構造を見分けることを理解してもらいました。休憩をはさみ後半では、エッセンシャルオイル(精油)に様々な香り物質が混ざっていることを紹介し、物質を分離する方法としてペーパークロマトグラフィーの実験をおこないました。茶色のインクが、様々な色に分かれることに皆さん驚いていました。そして、エッセンシャルオイルはアロマセラピーにも使われることを紹介し、実際に11種類のエッセンシャルオイルをかいで、好きな香りを選んでもらいアロマスプレーを作りました。「自分だけの香りを作れてうれしかったです。」や「全然知らないにおいがあり、自分の好みのにおいが、もっとあるかもしれないから、ぜひ探してみたいと思いました。」「子供にとっては少し講義が難しかった様ですが、大人にはとても面白く、興味を持ちました。実際に実験したり、香りをかいだりはとても楽しかった様です。」などの感想をいただきました。

脳神経回路形成プロジェクトリーダー 丸山 千秋

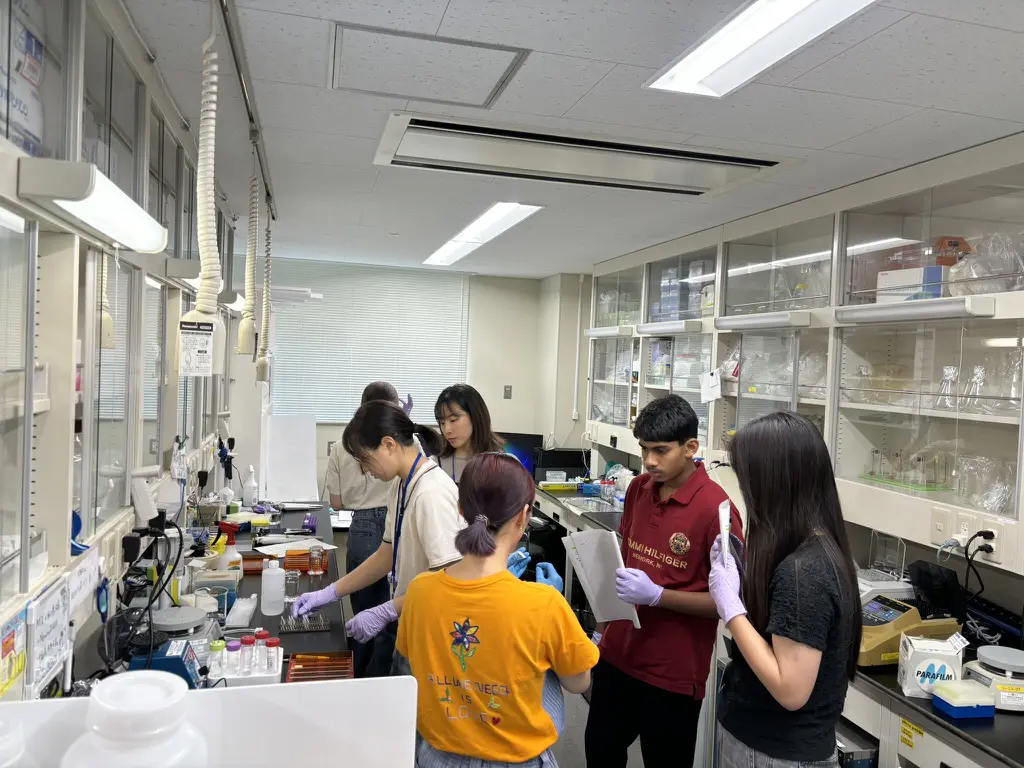

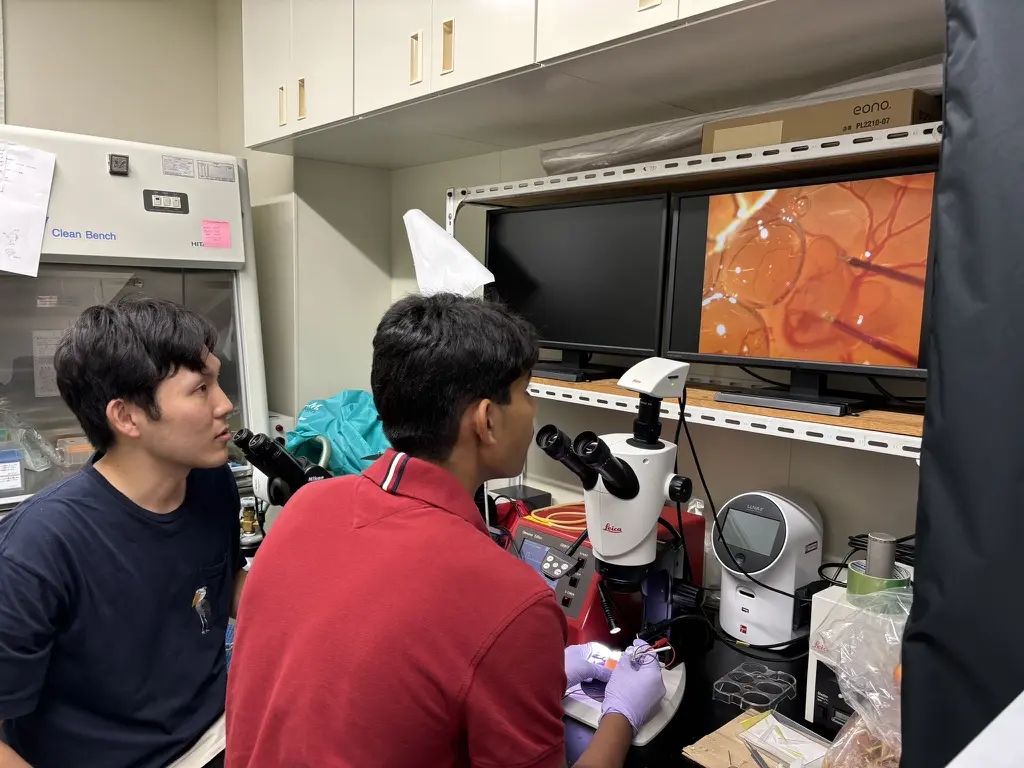

今年も「神経細胞を可視化して大脳新皮質の層構造の成り立ちを探る」というテーマで夏のセミナーを実施しました。これまでの研究所見学で研究に興味を持っている高校生が多数いたことから、今回は対象を高校生に限定して募集し、高校1年生1名、2年生2名、3年生1名の4名が参加しました。哺乳類大脳新皮質の6層構造は層ごとに特徴的な性質を持ち、層構造を持たない非哺乳類では異なる遺伝子発現様式を示します。そこで、上層ニューロンと深層ニューロンの層の性質を持つ神経細胞に着目して実験を行いました。大脳発生について概説後、子宮内や卵内エレクトロポレーション実験を見学しました。続いてマウスとニワトリの脳切片を用いてニューロンマーカーの抗体染色を行いました。マウスでは下層ニューロンのマーカーのシグナルは6層の深部に、逆に上層マーカーのシグナルは上層部に検出されました。これに対しニワトリ脳では層構造ではなく、ある領域が染まるといった核構造が検出でき、大脳の構造が種間で異なることがわかりました。参加者は実験データをまとめ、結果の発表会と考察を研究室メンバーと行い、「高校では実習はごく限られており、今回は実際に自分で実験をして結果を見て研究者の方々と議論ができてとても楽しくまた貴重な経験でした。」との感想をいただきました。

難病ケア看護ユニット

当難病ケア看護ユニットでは、研究成果の普及交流事業として、本セミナーを研究所開設以来継続的に開催しており、今回で第48回を迎えました。“難病”とは、「発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病、長期にわたり療養を必要とするもの。」と法律に定められています。“難病”の克服および適切な医療・療養支援のための、様々な施策が進められていますが、本セミナーの参加者である行政保健師のみなさんは、各地域でその施策を実施し、“難病患者さん”が生活しやすい地域のシステム(しくみ)を、その地域の人々や支援機関のみなさんとともに創り、育み、向上する役割を担っています。私たちは行政職の活動として、“難病患者さんやご家族の苦痛や困難を和らげ、尊厳ある生活を支える!”ことをめざし、“難病“への支援の量や質は適切であるか、また、地域の「強み」を活かし「弱み」を軽減・克服するにはどうすればよいかなど”地域診断“という手法を用いて対策をすすめています。本セミナーでは、関連する制度等に加えて、「個々の患者さんへの支援や地域のしくみづくり」を学び、また、本ユニットが改良してきた「難病の地域診断ツール」によって診断された各地域の状況を共有することで、参加者各自が自地域を評価し、今後の活動の方向性を検討しました。 “難病”を支える全国のしくみや状況は、各地域それぞれであり、相違があります。“地域のしくみ”をつくる、保健活動の大切さを改めて参加者全員で確認しました。本セミナーの成果、そしてセミナーでのつながりが、各地域をよりよいものとする保健活動の一助となりますことを切に願い、併せて、保健師のみなさんの日々の活動への感謝、そしてエールを送り、稿を終えます。

依存性物質プロジェクト 古田島 浩子

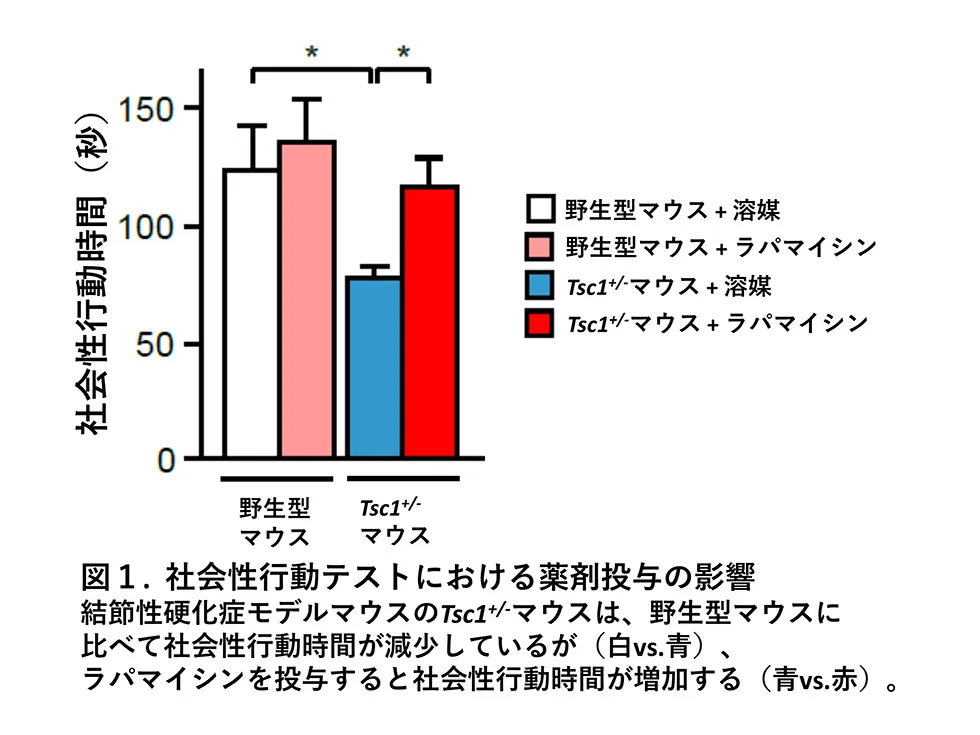

2024年9月6日に、「神経発達症 マウスが教えてくれること」と題して、第4回都民講座を開催しました。今回の都民講座は、医療法人社団だいだいタムスわんぱくクリニック小岩の医師である佐藤敦志先生を迎え、医師と研究者の双方の立場から神経発達症について講演していただきました。神経発達症はDSM-5という精神疾患の診断・統計マニュアルに記載されている疾患であり、ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症、以下自閉症)などがあげられます。年々診断される人が増えており、医療関係者に限らず、保護者や教育現場における先生方からの関心も集めています。これらの疾患になぜなるのか、どのような治療方法が効果的なのか、を明らかにするためには動物モデルを用いるのがとても有効な方法の一つになります。佐藤先生のご講演では、神経発達症の概念から、動物モデルを用いた実験の話まで広くわかりやすく解説していただきました。特に、自閉症を高い確率で併発する結節性硬化症(TSC)のモデルマウスを用いた話では、要因となるmTORシグナル系をラパマイシン投与により薬理学的に抑制することで、モデルマウスの疾患様行動が良くなる(自閉症の主な症状である社会性行動障害が改善する)、という大変興味深い研究をご紹介いただきました(Sato et al., 2012)(図1)。日本のみならず海外においても多くの研究者や医療関係者が日々、神経発達症の原因や、治療法開発に向けて研究に取り組んでいます。本講演は、国際的にも重要課題である神経発達症について皆様と共に理解を深めることができた大変貴重な機会だったと感じています。ご参加いただいた皆様には、平日の午後というお忙しい中、お時間をいただき心から感謝いたします。会場およびオンラインからも積極的に質問をしていただき誠にありがとうございました。最後になりますが、本講座に関心を持ってご参加いただいた皆様と今回ご講演いただいた佐藤先生に心より御礼申し上げます。都民講座では、今後も様々な疾患をわかりやすくお伝えできるよう、講師の先生方と協力しながら開催していく予定です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

視覚病態プロジェクト 副参事研究員 篠崎 陽一

7月29日(月曜日)、「The Tokyo Glia Symposium 〜Glial Cells in Health and Disease〜」と題して、国内外の第一線で活躍するグリア細胞の研究者をお迎えして第28回都医学研国際シンポジウムを開催しました。グリア細胞は、脳の神経「ではない」細胞を指します。1800年代にその存在が発見されましたが、グリア細胞の重要性が認識されるまで100年以上もの時間を必要としました。その理由の1つが、計測技術などの技術的な問題でした。グリア細胞は、神経細胞が電気的な活動を示すのに対し、細胞の中のカルシウムイオンなど、異なる機構によって制御されます。最先端技術を駆使して、どのようにグリア細胞が我々の脳機能を正しくコントロールするのか、また、グリア細胞の働きが損なわれた場合にはどのような病気につながるのか、グリア細胞を標的とした新しい治療薬開発の事例など、我々の健康や病気につながる重要な知見をご紹介頂き、活発な議論を行いました。研究所内外から多くの方にご参集頂き、グリア細胞の重要性を共有することができました。ご助力頂きました皆様に感謝申し上げます。

脳神経回路形成プロジェクト 主席研究員 隈元 拓馬

7月18日、「自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する」~脳発生とロボティクス研究から探る脳の形づくりと機能発達~と題して、第3回の都民講座を開催しました。今回の試みとして、自閉スペクトラム症に関し異なるアプローチで研究を進めている二人の講師、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構の長井志江特任教授と群馬大学大学院医学系研究科遺伝発達行動学の三好悟一教授にご講演をお願いし、講演の最後にはご聴講の皆様からのご質問に対して対談方式を取りながら、異なるアプローチからどう問題に対応していけるのかについてお話しいただきました。長井先生のご専門はロボティクスで、「脳の予測情報処理に基づく認知発達と発達障害」のタイトルで、三好先生のご専門は神経発生生物学で、「自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する」のタイトルでご講演いただきました。長井先生のご研究では、人間の脳の基本的機能とされる予測符号化*1 に基づき、発達障害の発生原理を計算論的アプローチから明らかにしようという取り組みを紹介いただきました。また、実際に自閉症患者からはどのように世界が見えているのかを、視覚体験シミュレータを作成し、健常者でも体験できるという試みも印象深かったです。三好先生のご講演は、自閉スペクトラム症の原因遺伝子の一つである転写因子Foxg1に着目し、遺伝子改変マウスモデルを用いた丁寧なお仕事を紹介いただきました。1つの遺伝子のわずかな変異や量の差異で、異なる自閉スペクトラム症様症状を呈することが興味深く、三好先生のご研究が今後どのようにヒトの疾患の原因解明へと繋がっていくのか、ご参加の方々にも大変興味を持っていただいた様子でした。今回は、対面で29名、オンラインで147名と多くの方にご参加いただき、改めて自閉スペクトラム症に対する都民の皆様の関心の高さが伺えました。今回のように最先端の基礎研究には様々なアプローチがあり、日本の研究者も大きく寄与しています。このような研究活動をより多くの都民の皆様に今後も紹介していく予定です。今回ご参加いただいた皆様、演者の先生方に深く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

学術支援室 主席研究員 笠原 浩二

第46回 サイエンスカフェ in 上北沢を、話題提供者の再生医療プロジェクト所属東京医科歯科大学大学院生の安田有冴さん、研究技術開発室の西村友枝さん、およびリサーチアシスタントを務めた6名の大学院生とともに当研究所の講堂にて対面式で開催しました。正井久雄所長によるピアノの生演奏が流れるなか、参加者の皆さんには全員白衣を着て研究者の恰好をしてもらいました。はじめにDNAが遺伝子であることについて簡単に説明し、玉ねぎ切片のDNAを酢酸オルセインで染色して、顕微鏡で核が染まることを観察しました。そしてブロッコリーからDNAを抽出し、エタノールを加えることによって白い沈殿を得ました。休憩をはさんで、ぶんぶんゴマを利用した遠心分離機を各自作製し、トマトジュースの果肉を手動で分離できる体験をして、遠心分離の原理を理解してもらいました。その後、本物の遠心分離機を使って、トマトジュース、乳酸菌飲料、牛乳、しぼりたて生乳、墨汁が回転数の違いによって沈殿する様子が異なることを体験してもらいました。最後にブロッコリーから抽出した白い沈殿を遠心分離で集め、酢酸オルセインでは赤く染まるが、対照実験として用いた食用色素(赤色102号)では染まらないことから、DNAであることを確認しました。さらに、終了後も残ってくれた参加者には、ショ糖濃度の異なる3層からなる色違いの水溶液にプラスチックビーズを落としてもらい、比重が変わる界面にとどまることから、細かい分離が可能となるショ糖密度勾配遠心の原理を理解してもらいました。帰り際には子どもたちが、自分の班のリサーチアシスタントさんを探して「先生ありがとう」と口々に言ってくれました。保護者様も一緒に実験に参加してくださり「普段、目にしない本格的な機器の実験を体験できて貴重な時間でした。また、ぶんぶんゴマなど家でもいろいろ試せそうな実験もありがたかったです。」「子供の関心を高めるとても良いイベントでした。家庭でできるコンセプトが良かったです。」「簡単な実験に見えて意外と奥が深く、興味深かったです。」などの感想をいただきました。

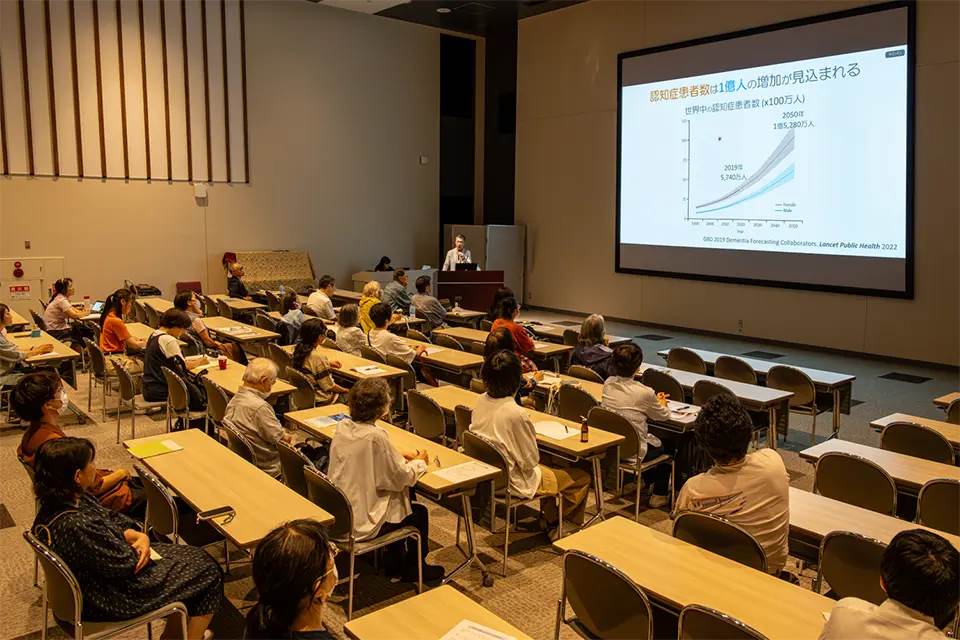

6月28日(金曜日)、「アルツハイマー病の未来」と題して、2024年度第2回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、新潟大学脳研究所 生命科学リソース研究センター 助教 春日 健作先生を講師にお迎えしました。

認知症とは、脳の病気のために一旦積み上げた知的な能力が低下し、これまで出来ていた社会的・日常的な役割ができなくなってしまった状態のことを言います。認知症は世界的に増加しており、2050年には世界全体で現在より1億人も増えて1億5,280万人になると予測されています。認知症の原因としてはアルツハイマー型認知症が最も多く、物忘れを特徴としていますが、物忘れ=アルツハイマー病とは限りません。アルツハイマー病は、神経細胞の中にタウ、神経細胞の外にアミロイドβと呼ばれるたんぱく質が大量に溜まることによって神経同士の伝わりが落ち、認知機能が下がっていきます。

アルツハイマー病の診断は、臨床症状(①認知症がある、②症状がゆっくり(数か月~年余)進行している、③物忘れ若しくはそれ以外(物の名前が思い出せない、物の位置関係がわからない、段取りや要領が悪い)が問診と検査で明らかに低下している)と、除外診断(脳卒中に関連した認知症、幻視が目立つ認知症などを除外する)に基づき行われていますが、臨床症状に依存した診断には限界があります。海外の研究結果でも、臨床的にアルツハイマー型認知症と診断された症例の20%~40%はアルツハイマー病ではないという結果が出ており、正確な生前診断にはバイオマーカー(体内の変化を指し示す物差し)が必要です。

アルツハイマー病のバイオマーカーには、画像バイオマーカーと脳脊髄液バイオマーカーがありますが、コスト及び侵襲性の低い血液バイオマーカーの研究も進んでいます。

認知症の治療には、従来の症候改善薬に加えて認知機能低下の進行を抑えるレカネマブのような抗Aβ抗体薬が登場しています。しかし、薬よりも大事なのは適切なケアです。適切なケアの効果はBPSD(認知症の行動・心理症状のこと)だけではなく、認知機能の悪化も軽減させることがわかっています。

また、アルツハイマー病を含め、認知症の予防には血管リスク管理、運動、食事、脳トレを組み合わせるマルチドメイン介入が注目されており、予防開始には早すぎることも遅すぎることもありません。

講演後のアンケートでは、「大変具体的でわかりやすかった。」「社会的に影響の大きい認知症について明るい展望が開けている話を聞くことができとてもよかった。ありがとうございます。」といった御意見を多く頂きました。

2024年5月27日、当研究所にて、「Neurodegenerative Disorders: Understanding mechanisms and toward therapies」と題した第27回都医学研国際シンポジウムが開催されました。今回は、近年世界的に患者数の莫大な増加が懸念されている認知症・神経変性疾患に着目し、その発症メカニズムや治療に向けた取り組みに関する最先端の研究成果について発表・議論することを目的として、国内外の著名な研究者をお招きいたしました。

まず当研究所・認知症研究プロジェクトリーダーの長谷川成人参事研究員が、本シンポジウムの概略とそれぞれの演者の簡単な紹介を含めたイントロダクションを行いました。引き続き「患者脳などに見られる異常病変の病理と伝播」に関するセッションがありました。このセッションでは、認知症研究の世界的トップサイエンティストのお一人でいらっしゃる米国ペンシルベニア大学のVirginia Man-Yee Lee教授の講演を皮切りに、京都大学の上村紀仁先生、大阪公立大学の上村麻衣子先生ご夫妻にご講演を頂きました。

午後は「患者脳に蓄積する異常タンパク質の構造」に関するセッションがあり、細胞内に蓄積する異常タンパク質凝集体の構造解析のスペシャリストで近年数多くの衝撃的な論文をNature誌などに報告し、この分野の先駆者である英国MRC分子生物学研究所のMichel Goedert先生から未発表のデータを含めた講演がありました。引き続き当研究所の若手研究者である樽谷愛理研究員および下中翔太郎研究員から、彼らの最新の研究成果が発表されました。コーヒーブレイクを挟み、最後のセッションとして「診断と治療の最前線」に関する発表がありました。患者脳に蓄積する異常タンパク質凝集体を画像として捉えるツールを開発し、様々な疾患の早期診断に関する研究で世界をリードしておられる、量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所/大阪公立大学の樋口真人先生にご講演を頂きました。またアルツハイマー病の新規治療法に関して、英国University College LondonのCatherine Mummery先生に最新の研究成果について発表していただきました。

国内の企業およびアカデミアの研究者・学生を含め総勢で80名を超える方々にご参加いただき、活発な議論が展開されました。シンポジウム終了後に開かれた懇親会では、著名な海外の演者らを若い日本の研究者や学生等が取り囲み、多くの質疑が繰り広げられました。国内の若い研究者にとってノーベル賞級の著名な海外研究者と議論する機会はめったになく、非常に良い刺激になりました。また多くの研究者間で活発なディスカッションが交わされ、今後の研究につながる共同研究の場になったと思われます。

学術支援室 笠原 浩二

東京都では、「持続可能な新しい価値」を生み出す「Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo」を推進する取組として東京ベイエリアにて「SusHi Tech Tokyo 2024」を開催しました。都医学研は、2024年5月25日(土)のショーケースプログラムに参加し、「遺伝子や脳科学を中心に体や脳の不思議を紐解く」と題して講演を行いました。当日は、制服姿の中高生や小学生の子供さんを連れたご家族様など、100名の方がご来場されました。はじめに、正井久雄所長が「世界に一つのゲノム」と題し講演を行いました。生命の設計図である世界で一つのあなたのゲノムは、どのようにつくられるか?そして、ゲノム研究が進んだことによってテーラーメイド医療(同じ病気の患者さんに対し、一律に同じ治療を行うのではなく、患者さんの体質や病気に関連する遺伝子を調べた結果から、一人ひとりに合った治療を選べる)が可能になる話がありました。参加者から「人が生きていく中でDNA(遺伝子)が深く関わっている点を本日深く学びました。罹患する疾病も含め日頃からの健康管理に力を入れたいと痛感しております。本日は貴重な講演をありがとうございました。」との感想をいただきました。次に、脳機能再建プロジェクトの菅原翔主席研究員が「やる気が動かす身体」と題し講演を行いました。脳幹の一部である腹側中脳に集まっているドーパミン神経細胞の活動が高まると「やる気」が出ることが分かり、その活動を高める一つの方法として「なりたい自分(出来事)を思い浮かべること」が有効である、という話がありました。「やる気スイッチを押すことを増やせそうです。」や「腹側中脳を刺激して仕事頑張ります。」など、子供さんから親御さんまで多くの感想をいただきました。最後に、脳神経回路形成プロジェクトの隈元拓馬主席研究員が「脳の進化の不思議」と題し講演を行いました。地球に生命が誕生して以降、生活環境が変わり、生物に必要な感覚入力が変わることで、脳の形や領野の大きさが変わることで進化が進んできた、という話がクイズ形式で行われました。クイズでは選択肢を設け、50ml試験管にエッペンドルフチューブを詰めたものを手で振って回答するという方式を隈元先生が考え、小学生から大人まで楽しみながら回答し、「クイズがあっておもしろい講演だった。」「チューブを使ってクイズに答える方法はとても良いアイデアだと思いました。3種どれも興味深くわかりやすいお話でした。」との感想をいただきました。各講演後の質疑応答では質問が途切れることなく、多くの参加者から感謝の言葉が寄せられました。

学術支援室 笠原 浩二

研究技術開発室 西村 友枝

東京都は「科学技術週間」の間、小・中学生を対象として科学技術に親しむイベント『Tokyo ふしぎ祭(サイ)エンス』を日本科学未来館で開催しました。当研究所は「DNAの形を見ながら、生命の仕組みを学ぼう」と題して、以下の3つの企画を行いました。企画1「ブロッコリーからDNAを取り出そう」では、ブロッコリーをすり潰しDNAを抽出し、エタノールを加えるとDNAが白い沈殿として見えてくる実習です。小さいお子さんが白衣を着てうれしそうにしていたことや保護者様も一緒に真剣にかつ楽しんで取り組まれている姿が印象的でした。企画2「DNA鑑定で犯人を捕まえよう」では、宮岡佑一郎プロジェクトリーダーが受け持ち、「宝石泥棒の犯行現場に髪の毛が落ちていて、防犯カメラに写っているのは2人、個人差のある繰り返し配列の長さを比べて犯人を特定する」というストーリー仕立てで、実際にサンプルを電気泳動して光るDNAの長さを比較し、犯人を当ててもらいました。参加した小学生のみなさんは目を輝かせて楽しんでいました。企画3「DNAの二重らせんを作ろう」では、ビーズでDNA二重らせんのストラップを作りました。企画1や2に参加した方も多く「本日は色々回って、すっかりDNA博士です!」や「来年も参加したい。」などのお声をいただきました。ご参加いただいた約250名の皆様方が、少しでも科学に興味を持っていただけたら幸いです。

4月11日(木曜日)、「お酒にまつわる話し」と題して、2024年度第1回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 顧問 神田 智正先生を講師にお迎えしました。

まず、当研究所ゲノム動態プロジェクトの笹沼 博之プロジェクトリーダーより、アルコールを摂取した時に、人の体の中では何が起こっているのかを研究する中で、アセトアルデヒドがDNAを傷つけることを発見したというお話がありました。

続いて、神田先生よりお酒の定義やお酒の種類、お酒の作り方についてお話がありました。お酒とは糖類を発酵したアルコールを含む飲料のことで、ここでいうアルコールは、エチルアルコールだけを1%(容量、15℃)以上含有する飲料のことを指します。アルコールの仲間にはメチルアルコールがありますが、非常に毒性が強く、体内で分解されるとアセトアルデヒドよりも毒性の強いホルムアルデヒドが作られるので、毎年誤飲によって死亡事故が起きています。

お酒が強いか弱いかはALDH(アセトアルデヒド分解酵素)によって判定されます。アルコール分解がゆっくりで、アセトアルデヒド分解が早い人は、アセトアルデヒドがゆっくり作られて、作られたアセトアルデヒドがさっとなくなるので、アルコール中毒になりやすい人と言えます。

酔いとは、脳が麻痺していくことで、大脳皮質表面から麻痺が進み、徐々に脳の深い部分まで麻痺していき、小脳まで麻痺が進むとふらふらになり、日本酒2合、ビール大瓶2本を超えると自己制御が外れてきます。純アルコールで約20g/日程度が節度ある適度な飲酒とされており、ビールで中瓶1本、日本酒1合程度になります。食事と一緒に飲酒すると、空腹時に比べて血中アルコール濃度の上昇を抑え、血圧の変動も抑えることができます。

飲酒は太るのか?と聞かれますが、飲酒だけでは太るとは言えません。飲酒量が増えると、飲酒の時間が長くなり、おつまみ等の摂取量も増えます。結果として、飲酒時の総カロリー量が増えますので、このことが太る理由かもしれないとのことでした。

ビールには、樽・瓶・缶等がありますが、同じ銘柄なら中身は一緒です。樽生サーバーで注ぐと、圧力と泡の細かさがまったく違うので、注ぎ方によって味が変わると言われています。近年、ノンアルコール飲料に対する需要が増えており、酒税法では、1%未満であれば酒類とされませんが、日本のノンアルコールは0.00%が主流となっていますと、お話いただきました。

講演後のアンケートでは、「お酒の種類や製造工程などで初めて知ることもあり、興味深かったです。」「アルコール摂取は身近な話題・問題ですので聞けて良かったです。」といった御意見を多く頂きました。