このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

睡眠プロジェクト

睡眠のしくみと睡眠障害の原因を解明し、睡眠障害の予防法や新たな治療法の開発を目指しています

現代では睡眠障害が増えており、日本人の2割以上が慢性的な不眠に悩むとされますが、日中に慢性的な眠気(過眠)に悩む方も1割以上います。

睡眠障害は心理的ストレスや生活習慣のためと考える人が多いのですが、睡眠障害には素因があること、また、エネルギー代謝や免疫・炎症反応など、身体機能の働きも睡眠障害に関わることがわかりつつあります。

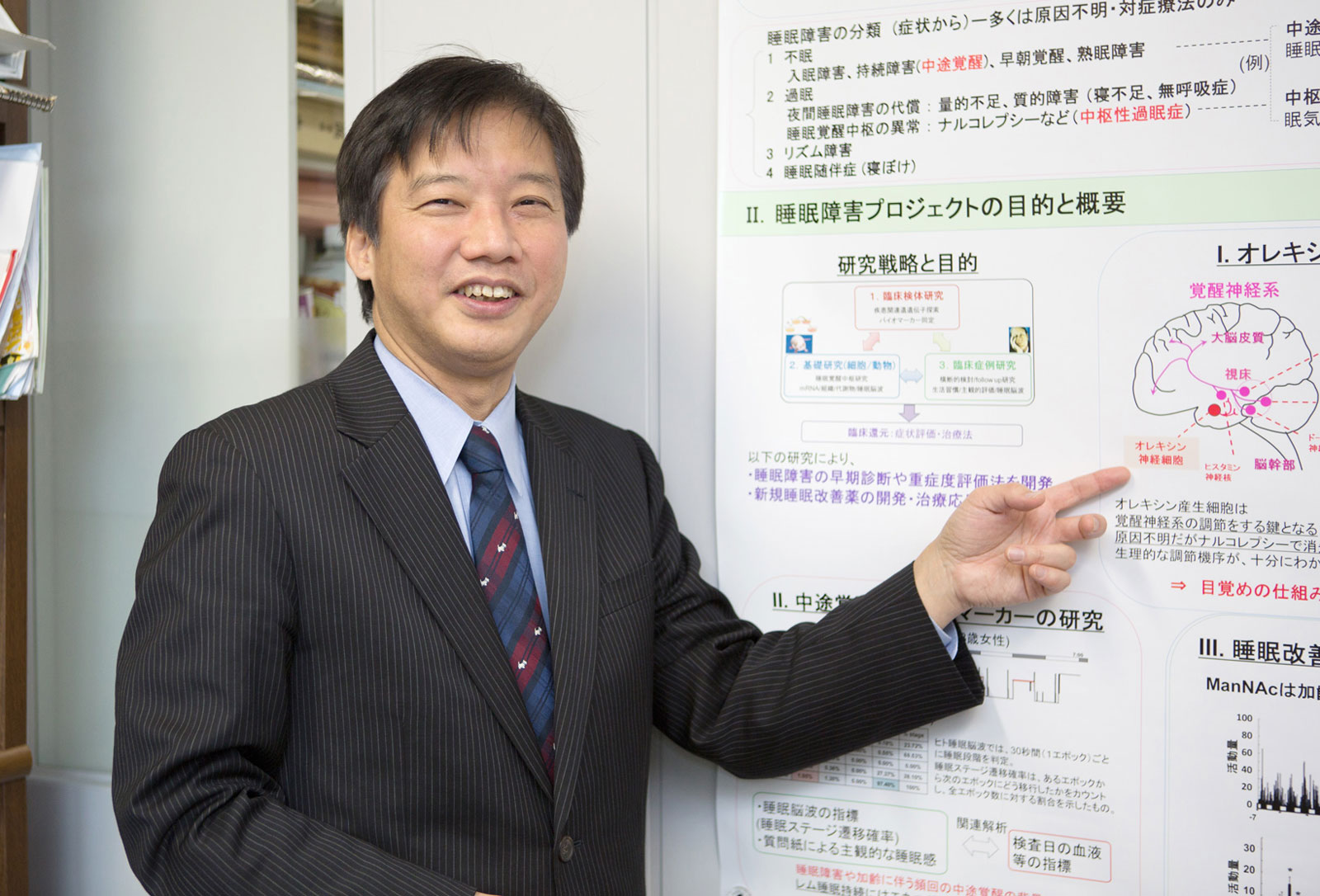

私たちのプロジェクトでは過眠症、特にその典型であるナルコレプシーに焦点を当て、睡眠障害の病態を研究し、日中の眠気や中途覚醒といった症状の基盤や、過眠症発症の原因を探り、治療法の開発を目指して研究を行っています。

睡眠プロジェクト

本多 真 プロジェクトリーダーが解説します。

Makoto HONDA

Project Leader

睡眠プロジェクト

本多 真 プロジェクトリーダーが解説します。

Makoto HONDA

Project Leader

どんなことに役立つの?

よい眠りが心身の回復に大切ということは、経験的にも納得できることですが、”熟睡感” ”良質の睡眠”とは何かはよくわかっていません。私たちのプロジェクトでは睡眠障害のある方の脳波の検査結果を細かく調べ、また血液中の指標を調べ、さらにその遺伝的な基盤も含めて総合的に解析し、熟睡感(主観的な睡眠感)や中途覚醒などの睡眠障害の症状を反映する客観的指標を作り、睡眠に関わる症状の評価や睡眠障害の診断に役立てることを目指します。

さらに遺伝子解析などを通じて睡眠障害やその症状に関連する分子を同定し、睡眠障害の症状や診断とどう機能的に関連するかを検討して、睡眠障害の病因を明らかにします。研究を通じて、最終的には睡眠障害の早期診断と根本的な治療法開発につなげていきます。

睡眠障害とは?

睡眠障害の原因は

心理的ストレスや生活習慣だけではない

—— 睡眠障害とはどのような病気なのでしょうか?

本多一般に睡眠障害というと不眠症のことと思われるかもしれませんが、実際にはさまざまな睡眠障害があり、現在の国際診断分類では67の病名があります。症状面からは「不眠」「過眠」「睡眠のリズムがずれる」「寝ぼける」の4タイプにタイプに分けるとわかりやすいと思います。どのタイプでも日常生活上の支障、特に日中の眠気を伴うことが、社会生活を行う上で共通する最大の問題となります。眠気・意識水準の低下によって注意や記憶をはじめとする高次の脳の働きが障害されます。たとえば、私たちが研究しているナルコレプシーは、強烈な眠気で話している最中にも眠り込んでしまったり、大笑いすると力が抜けてしまったりする不思議な症状が特徴です。

—— 睡眠障害は心理的ストレスや生活習慣が原因ではないのですか?

本多睡眠障害の原因は、心理的要因や悪い生活習慣のせいだと長く考えられてきました。1983年に日本人ナルコレプシー患者のほぼ100%が、特定の白血球の血液型(ヒト白血球抗原<HLA>、数多くの種類がある)をもつことがわかりました。睡眠障害の発症に、遺伝的な素因が関係することを初めて示した結果です。これは世界中で追試され、現在では白血球の血液型がナルコレプシーの最大の遺伝因子であることが確認されています。

ただ、この白血球の血液型は日本人の8人に1人が持つのに対し、実際にナルコレプシーを発症するのは600人に1人程度です。ですから、白血球の血液型以外にもナルコレプシーになりやすさ・なりにくさに関わる素因があると考えられます。心理的要因や生活習慣が睡眠障害の発症や症状の悪化に影響する契機となる場合はよくみられますが、それだけが原因とは言えないわけです。

睡眠障害の目印(病態指標)

過眠症はオレキシンの不足や

脂肪酸の代謝異常で起こる?

—— 過眠症の目印としてはどんなものがあるのでしょうか?

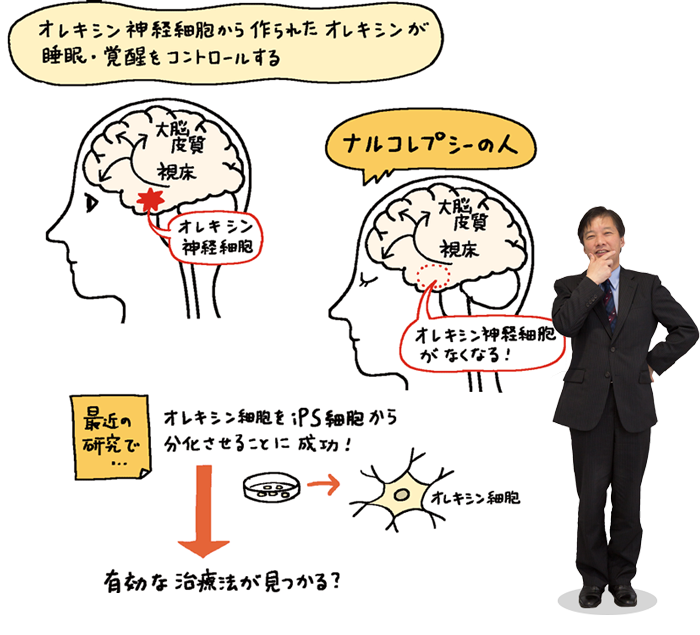

本多脳でオレキシンという覚醒性の神経伝達物質が作られます。オレキシン神経系が覚醒系を全体として制御しているのですが、ナルコレプシー患者の脳脊髄液を検査すると、9割以上の症例でオレキシンの量が測定できないほど低下しています。死後脳を調べるとオレキシンを産生する神経細胞が消失しています。この変化はナルコレプシー患者さんだけに観察されるため、ナルコレプシー診断の目印の一つとなっています。ただ、なぜオレキシン産生細胞が脳から消えてしまうのか、原因はまだわかっていません。ナルコレプシー発症直前に何かの原因があって後天的に低下するものと推測されています。

—— そのほかに過眠症の目印と考えられるものに何がありますか?

本多遺伝子解析から病気と関連する分子を見つけて、その働きを調べたところ、ナルコレプシーやほかの過眠症患者さんでは共通して脂肪酸の代謝が適切になされないことがわかりました。脂肪酸の代謝でエネルギーが作られますので、それが適切に行われないと、必要な時にうまくエネルギーを作れず、疲れやすくなったり眠くなったりするのかもしれません。脂肪酸の代謝異常がどのように過眠症の病態と結びつくのか、そのメカニズムを研究中です。

未来への展望

睡眠障害を根本から治すような治療法の開発を

—— 睡眠障害の研究で力を入れていることはなんですか?

本多睡眠ポリグラフ検査を行えば、一晩でレム睡眠や深いノンレム睡眠(深睡眠)をどれだけとれたか測定することができます。睡眠の科学的研究の基盤となるのですが、こうした客観的な指標と患者さんの主観的な睡眠感は、必ずしも一致しません。睡眠感の良否を反映するよい指標がないことが課題となっています。睡眠ポリグラフ検査を用いた新しい生理学的指標や、血液中の生化学的な指標(代謝や免疫関連)、遺伝子解析結果をあわせて、睡眠障害の症状評価や病気の診断に使える客観的指標を開発し、早期診断や個人差にあわせた治療法選択へ応用しようと考えています。

—— 過眠症の治療への研究は?

本多最近、Nアセチルマンノサミンという生体物質が幹細胞(ES細胞やiPS細胞)からオレキシン産生細胞への分化を誘導することが報告されました。脳内のオレキシン細胞がほとんど消失してしまったナルコレプシーの患者さんに、Nアセチルマンノサミンを投与することで、もし新たにオレキシン産生細胞を誘導できれば、ナルコレプシーの多くの症状が改善する可能性が高いと考えられます。これまでにマウスにNアセチルマンノサミンを投与すると、深睡眠が増える結果を得ています。

ただ、薬剤として開発するには安全性や有効性など多くの基礎的検証を行った上での臨床治験が必要となります。最近、低分子のオレキシン受容体作動薬(脳に移行しオレキシンの代わりにオレキシン神経系を働かせるもの)が開発されて治験段階にきており、まず、その治験を成功させて過眠症患者に新たな治療選択肢を提供できるようにしたいと考えています。

ダイエットサプリが

睡眠障害に効くかも?

過眠症の患者さんでは脂肪酸代謝が適切に行われていない可能性があります。一方で、ナルコレプシーの患者さんは発症後1~2年で高度の肥満をきたす場合が多いことが知られます。これは、エネルギーとして十分に燃やせなかった脂肪酸が不適切に蓄えられてしまうためと考えるとつじつまがあいます。そこで、ダイエットサプリのひとつで脂肪酸代謝を促進する「L-カルニチン」に注目しました。これは羊や牛の肉にも多く含まれる食品で、体内で作られるビタミンのような分子です。

ナルコレプシーの患者さん28例に参加いただいて臨床研究(ダイエットサプリであるL-カルニチンを服用してもらう)を行ったところ、昼寝の時間が有意に減少するという結果が得られました。また、28例のうち活力や夜の眠りなどが改善した例が約4割いました。今後どのような患者さんに、このダイエットサプリが有効なのか検討を続けたいと考えています。