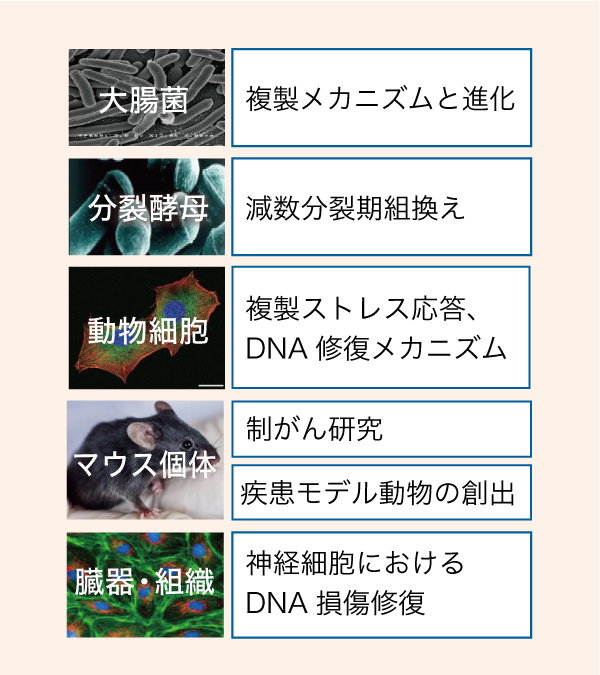

30億塩基からなるヒトゲノムは、外的内的要因によって損傷を受けています。その多くは、正しく修復されます。しかし、損傷の一部は正しく修復されずに、塩基の置換が起こります。置換された多くの塩基は、細胞の機能に影響を与えることはありませんが、タンパク質の機能を変えるような塩基置換の場合、細胞形質に影響を与えます。中には、増殖を止めることができなくなった細胞も出現します。「増殖を止めることができなくなった細胞」こそが、がんです。私たちの研究室では、がんの共通形質の一つである染色体不安定性の発生メカニズムの解明を目指しています。

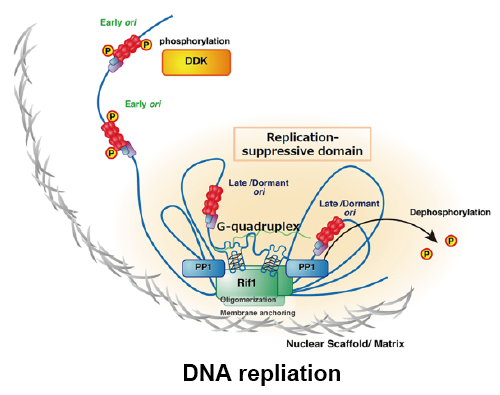

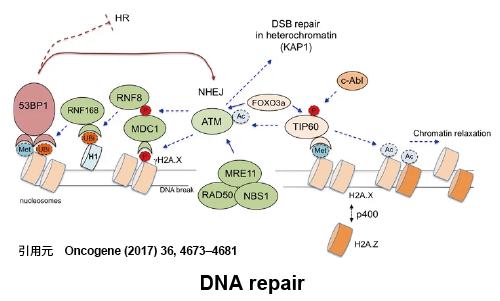

染色体不安定性とは、ゲノム遺伝情報の質と量が娘細胞に正確に受け継ぐことができない状態を言います。例えば、DNA複製中のDNA合成酵素(DNA polymerase)の間違った塩基の取り込みは、ゲノム情報の質が低下する原因になります。DNA損傷を修復する酵素の異常によっても、ゲノム情報の質の低下が起こります。私たちの研究グループでは、DNA複製異常とDNA修復異常がもたらすゲノム動態の変化、変異による染色体不安定性発生のメカニズムを解明に着目しています。

私たちの研究チームは、ゲノム動態変化や染色体不安定性発生によるゲノムの三次元構造変化とゲノム機能への影響、特に核内ゲノム配置と遺伝子機能の関連などに着目して研究していきます。また、主として東京都立病院との連携を強化し、臨床検体を使った解析をより推し進め、深化した疾患理解を目指したいと思っております。現在、私たちのグループは、最新の遺伝子編集技術や高解像度の顕微鏡観察、単細胞解析や空間トランスクリプトームなどの次世代シーケンシング先端技術を駆使し、細胞レベルから分子レベルまでの詳細な解析を行っています。今後も、これまでの研究成果を基に、新たな知見を積み重ね、DNA複製・修復制御破綻による疾患発症のメカニズムへの理解、また新たな治療法や診断法の開発へと発展させます。

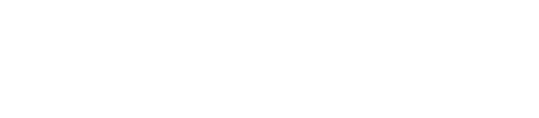

私たちは、疾患発症の分子メカニズムを解明するために最適なモデル生物を使って、新しい技術(NGS, Xenium, Nanoporeなど)を積極的に取り入れながら研究を進めています。

見学可:ご連絡ください!

mail:sasanuma-hr

Tel:03-5316-3231

© IGAKUKEN[Genome Dynamics Project]