研究内容の紹介

記憶は人格の形成や認知、創造性といった精神活動、意思決定の基盤となる重要な機能です。老化や疾患によって記憶力や認知機能が低下すると、個性の喪失や生活の質の低下を招くことがあります。

私たちのプロジェクトでは、記憶が経験を通じてどのように形成され、保持され、必要に応じて読み出されるのかという仕組みを明らかにしようとしています。また、記憶を基盤とした精神行動(心理学的現象)の表出機構についても、分子・シナプス・神経回路レベルでの解析を進めています。具体的には、ショウジョウバエを用いた脳機能イメージングや行動解析を行っています。さらに神経細胞だけでなく、グリア細胞にも注目し、新たな機能や動作原理、さらに神経細胞とグリア細胞の機能的なつながりを解明しようとしています。最近では、ショウジョウバエの研究から得られた知見を哺乳類モデルで検証する研究にも着手しました。

最初の匂い(条件刺激1)を電気ショック(無条件刺激)と同時に呈示し、次の匂い(条件刺激2)は電気ショックなしで呈示します。テストでは、学習したハエにこれら2つの匂いを提示し、どちらを避けるかを観察します。この課題は、マウスにおける恐怖条件づけと類似した学習モデルです。

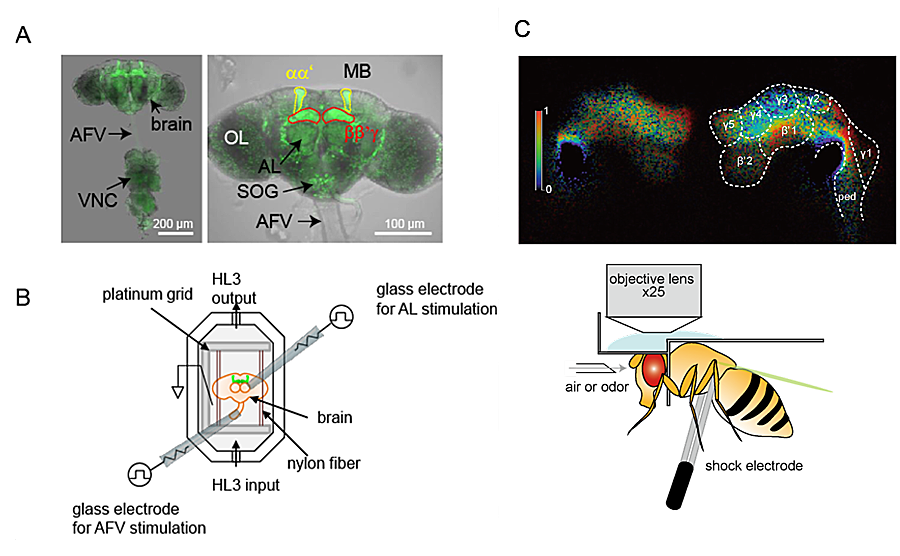

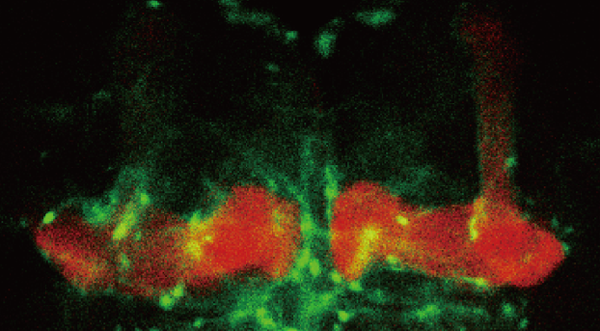

ショウジョウバエでは、小型で単純な脳構造と先進的な遺伝学的手法を活かし、行動解析とex vivo/in vivoの脳機能イメージングを組み合わせた解析(図1)を行っています。これにより、哺乳類では捉えることが難しい脳機能の基本原理を解明することを目指しています。

図1ex vivoとin vivo脳機能イメージング

微小電極で電気刺激する。→微小電極で電気刺激します。

発現したTgフライ→発現させたトランスジェニックショウジョウバエ

Gluセンサー→グルタミン酸(Glu)センサー

Gluに対するMBの応答を擬似カラー表示した。→MBに放出されたGluの動態を疑似カラーで表示しています。

これまでも、ショウジョウバエの研究からは自然免疫や体軸形成、概日リズムといった生命現象の原理が明らかにされ、これらの発見が新たな研究領域を拓いてきました。私たちの研究室でも、シナプス後細胞によって誘導される非典型的なシナプス伝達や、記憶中枢に対するグリア細胞による感覚情報の伝達といった、新たな神経・グリア細胞の動作原理をショウジョウバエにおいて発見しています。また、ショウジョウバエは寿命が1〜2か月と短いため、老化による記憶力の低下を遺伝子の働きから調べるにも適したモデル動物です。さらに、これまで脊椎動物に特有と考えられていた情動伝染(他者の感情を知覚し影響を受ける現象)が、ショウジョウバエにも存在することが分かってきました。これらの知見をもとに、私たちは、ショウジョウバエで見出された原理や仕組みが、ヒトの脳のどこでどのように機能しているのかを理解するため、マウスを用いた検証にも取り組んでいます。マウスはショウジョウバエよりもはるかに大きく、高度に機能分化した脳を持つため、より複雑な行動解析が可能です。また、アデノ随伴ウイルス(AAV)などのウイルスベクターを利用することで、任意の脳領域において特定の細胞や回路の機能を操作することができることから、動物種を越えて保存された学習記憶のメカニズムを明らかにすることを目指しています。

非典型的なシナプス伝達

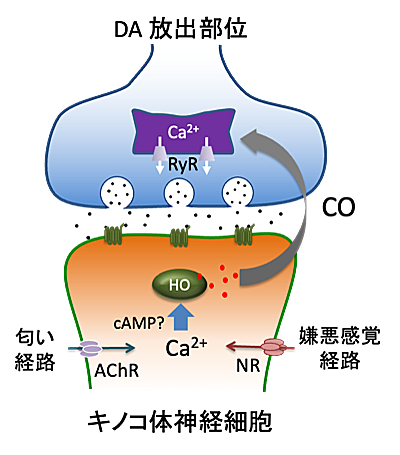

ドーパミン(DA)神経細胞やセロトニン(5-HT)神経細胞などのモノアミン神経細胞は、数が非常に少ないにもかかわらず、さまざまな高次脳機能に関与しています。ショウジョウバエの連合学習においては、DAが学習を強化する因子であると考えられていますが、その「強化」とは何か?いつどのように起こるのか?といった点については、まだ十分に分かっていません。通常の(典型的な)シナプス伝達では、神経活動が軸索を伝導することで、ほぼすべての放出部位に到達します。これによって、細胞外からCa²⁺が流入し、神経伝達物質が放出されます。これに対して、学習を強化するDAの放出は、記憶中枢であるキノコ体(MB)の神経細胞が産生する一酸化炭素(CO)によって、逆行性かつ局所的に誘導されるという非典型的なシナプス伝達であることが、ex vivo脳機能イメージングにより示唆されました。モノアミン神経細胞は、このように典型的なシナプス伝達と非典型的な伝達様式を使い分けることで、状況に応じて多様な高次脳機能の表出を制御していると考えられています。現在、私たちはこうした機構の実証に取り組んでいます。

図2 非典型的DA伝達

匂い経路と嫌悪感覚経路からの入力がキノコ体神経細胞で同期すると、NMDA受容体(NR)を介してCa²⁺が流入し、CO合成酵素(HO)が活性化されます。これにより産生された一酸化炭素(CO)は、逆行性シグナルとして局所的なドーパミン(DA)放出を誘導します。

グリア細胞による感覚情報の伝達

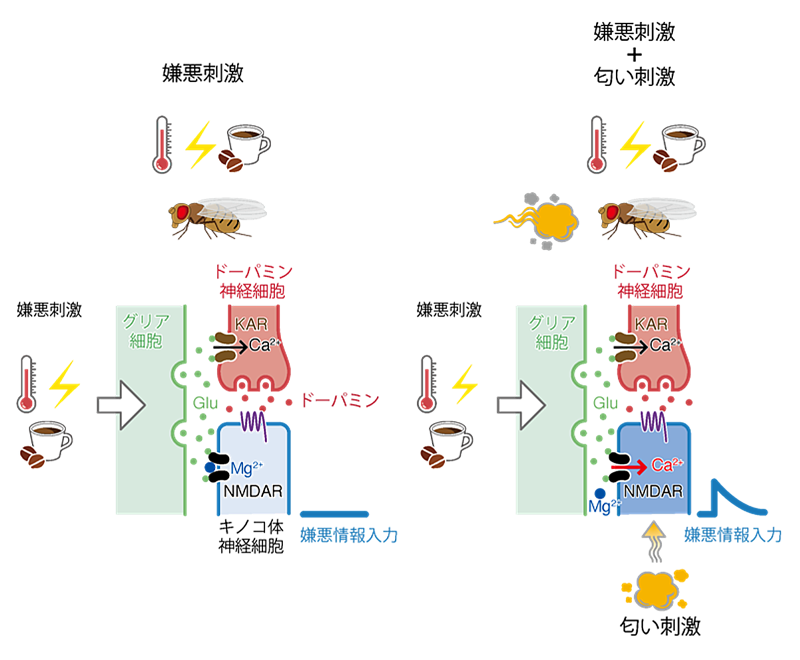

嫌悪性連合学習においては、これまでの学習モデルでは、DAが嫌悪情報を記憶中枢に伝達し、学習を強化すると考えられています(強化=嫌悪情報の伝達)。一方、上述のex vivo脳機能イメージング解析により、嫌悪情報はDAではなくGluによって伝達される可能性が示唆されていました。しかし、これまでハエの記憶中枢であるMBに投射するGlu作動性神経細胞は見出されていませんでした。そこで、未同定のGlu神経細胞の探索を進めたところ、in vivo脳機能イメージング解析により、意外なことに、嫌悪感覚情報は記憶中枢MBを取り囲むグリア細胞がGluを開口放出し、その情報をMBのNMDA受容体に伝達していることが明らかになりました。

図3グリア細胞による感覚情報の伝達

MB(上図赤)を取り囲むグリア細胞(上図緑)から放出されたGluは、MB神経細胞のNMDA受容体(NMDAR)およびDA放出部位に存在するカイニン酸受容体に結合します。匂い刺激によりMB神経細胞が脱分極した際にのみ、NMDARのMg²⁺ブロックが解除され、Ca²⁺が細胞内へ流入します。

グリア細胞はかつて、神経細胞の隙間を埋めるだけの充填細胞と考えられていましたが(グリアはニューロンとニューロンの間の空間を埋める糊やセメントのような物質という意味のNervenkittが語源)、近年では、神経細胞やシナプス伝達の恒常性を担うほか、積極的にそれらの機能を修飾することが分かってきています。私たちの結果はさらに、グリア細胞が神経細胞のように情報伝達の主体として、感覚情報を伝達していることを示しています。実際にこのようなグリアによる能動的情報伝達は、ショウジョウバエに限らず、マウスのアストロサイトグリアでもGluが開口放出され、連合学習に関与することが報告されていることからも支持されています。また、1細胞トランスクリプトーム解析から、グリア細胞はGluだけでなく、他の神経伝達物質も放出する可能性が示唆されています。多様に機能分化したグリア細胞が形成するグリア–神経回路の働きを明らかにすることで、学習記憶をはじめとする高次脳機能の表出メカニズムや、各種の脳神経・精神疾患の病態理解が飛躍的に進むことが期待されます。

老化による記憶力低下の分子・神経機構

年をとるとなぜ、覚える力や思い出す力が低下するのでしょうか?こうした機能の低下は、機械が時間の経過とともに劣化するのとは、どのような違いがあるのでしょうか?あらかじめプログラムされた現象なのでしょうか。また、体の老化と脳の老化には、どのような違いがあるのでしょうか?私たちはショウジョウバエを用いることで、脳の老化を遺伝子の働きから解明しようとしています。脳老化を遺伝学的に調べるには、特定の遺伝子に変異を導入し、加齢による記憶力の低下にどのような影響が現れるかを解析する必要があります。寿命が2〜3年あるマウスでは、このようなアプローチによる脳老化の遺伝学的解析は容易ではありません。一方、ショウジョウバエの寿命は羽化後およそ2か月と短命でありながら、人やマウスと同様に、加齢に伴って記憶力が低下することが知られています。そこで私たちは、加齢による記憶力低下を抑制する変異体や、逆に加速させる変異体を同定し、それらに関わる遺伝子がどのような機能を持ち、どのような細胞で働いているのかを調べています。さらに、ショウジョウバエで得られた知見を老齢マウスで検証する研究も開始しています。

情動伝染の分子神経機構

情動とは、入力された感覚情報や見聞した出来事に対して生じる、喜び、悲しみ、怒り、恐怖、不安といった感情の動きのことです。情動伝染とは、他者が示す悲しみや喜びなどの情動を知覚することで、自らも同様の感情を抱く現象を指します。たとえば、悲しい話の本を読んで可哀想に思うといった反応も、情動伝染によるものと考えられます。情動伝染があることによって、私たちには共に喜び、共に悲しむといった共感性や同情が芽生え、子育てや他者への思いやりといった社会的行動が可能になります。こうした能力のおかげで、私たち人間は高度な社会生活を営むことができるわけです。情動伝染は、かつては霊長類など脳が高度に発達した動物に特有のものと考えられていました。しかし近年の研究により、マウスや魚類にも情動伝染が存在することが明らかになり、共通の分子基盤として神経ペプチドのオキシトシンが関与していることが報告されています。では、情動伝染はどのようにして進化してきたのでしょうか?私たちは、オキシトシンを持たないショウジョウバエにおいても、他のハエが逃げる様子を視覚的に知覚することで、自分も逃げ出すという忌避伝染(情動伝染の原始的な表現型)が起こることを見出しました。なぜ、オキシトシンが存在しなくても成立するのでしょうか?このハエの行動の仕組みを明らかにすることで、情動が進化の過程でどのように獲得されてきたのか、さらには情動の本質に迫ることができると考えています。

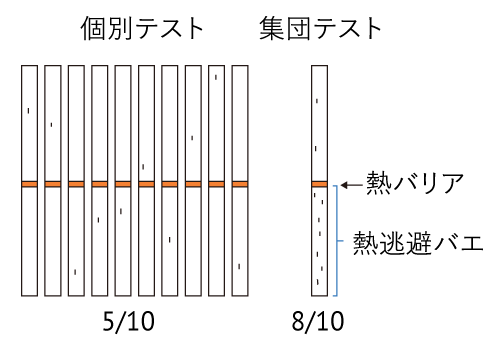

図4集団での熱逃避行動の伝染

ショウジョウバエは通常、垂直方向に上昇する性質を持っていますが(負の走地性)、途中に熱バリアがあると一部の個体(ここでは10匹中5匹)が引き返します。一方、集団状況では、先に引き返した個体の行動を他の個体が視覚的に認識し、結果として自らも登るのをやめる行動が増加します(ここでは10匹中8匹)。