未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

ゲノム動態プロジェクト

DNA複製や修復機構と、その破綻による疾患発症の分子メカニズムに迫ります

細胞が分裂するときには染色体も分裂し、ゲノムのコピーをつくりますが、たまにエラーが生じます。それが修復されない状態が積み重なると、がんなどの病気を発症するリスクがあります。

私たちはヒト細胞、大腸菌、分裂酵母、マウス、ヒトの臨床検体などを使い、さらに空間トランスクリプトームのような次世代技術を活用しながらゲノムを安定的に維持するメカニズムを解明し、がんという病気のさらなる理解を深める研究を続けています。

ゲノム動態プロジェクト

笹沼 博之 プロジェクトリーダーが解説します。

Hiroyuki SASANUMA

Project Leader

ゲノム動態プロジェクト

笹沼 博之 プロジェクトリーダーが解説します。

Hiroyuki SASANUMA

Project Leader

どんなことに役立つの?

プロジェクトでは乳がんを一つのターゲットに、その発症メカニズムを追いかけています。がんが発症する原因の一つに、細胞が分裂するときのDNAの損傷や変異があります。私たちはDNAがどうやって変異していくのか、そしてその変異がどのように引き起こされるのかを研究しています。DNA複製や変異のメカニズムを解明できれば、乳がんなどの病気を直す新しい治療法が見つけられるかもしれません。

DNA変異のメカニズム

がん細胞の中のDNA変異を知り

さらにその生い立ちを解明する

—— がんの発生のメカニズムについて、現在の科学ではどこまでわかっているのでしょうか。

笹沼異常なスピードで増殖し、その増殖を止めることができなくなった細胞をがんと呼びます。多くは腫瘍をつくり、腫瘍は周囲の組織に悪影響を与えることがあります(悪性腫瘍、がん)。悪性腫瘍細胞の中のDNAにどんな変化が起きているかは、現在の医学で詳しく調べることができています。しかし、その変異がどういう経過をたどってそこに至ったかを知ることはなかなか難しい。悪性腫瘍の生い立ちを知るためには、DNA複製や修復の分子メカニズムをもっと深く解明しなければなりません。

また、がんの腫瘍の状態は人によって、また病気によってさまざまですが、そこで起きているDNA変異を過去にさかのぼって調べることができれば、違う種類のがんの間にある共通性も見出すことができるし、治療法を考えることもできます。

—— それが、がん細胞であると断定するための特性の一つに、「染色体不安定性」がありますね。これはどういうものでしょうか。

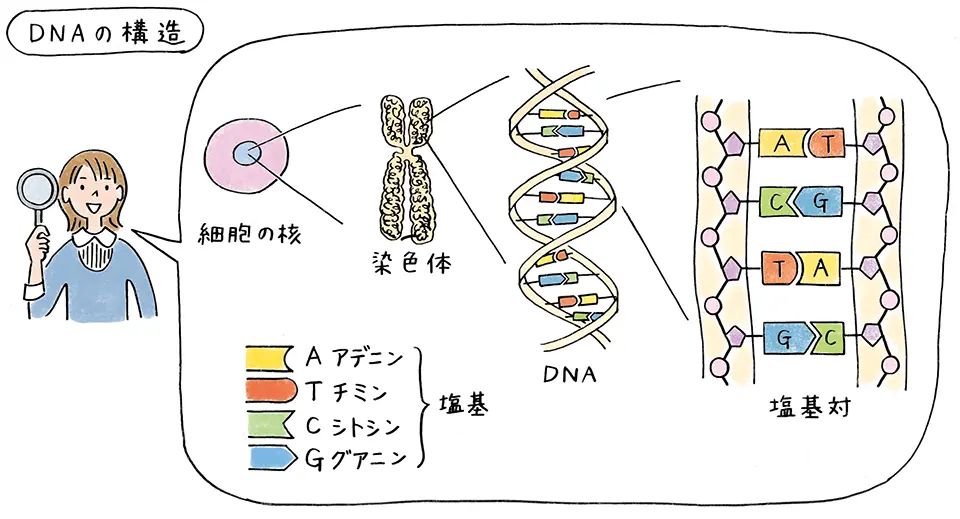

笹沼細胞が分裂するとき、ほとんどは染色体も正しくコピーします。しかし、ときどき複製の間違いで塩基が変わってしまったり、不完全な複製で染色体が正しく分配されなかったり、複製装置が暴走して染色体が不自然に融合したりすることがあるのです。ふつうはそのエラーも正しく修復できるのですが、それができない場合があって、顕微鏡で見れば染色体の構造がいびつになっていることがわかります。それを「染色体不安定性」と呼んでいます。

細胞に備わる防御システム

異常を発見してすぐに修復するための

さまざまな遺伝子の役割

—— 細胞が修復に失敗してしまうメカニズムはどこまでわかっているのでしょうか。

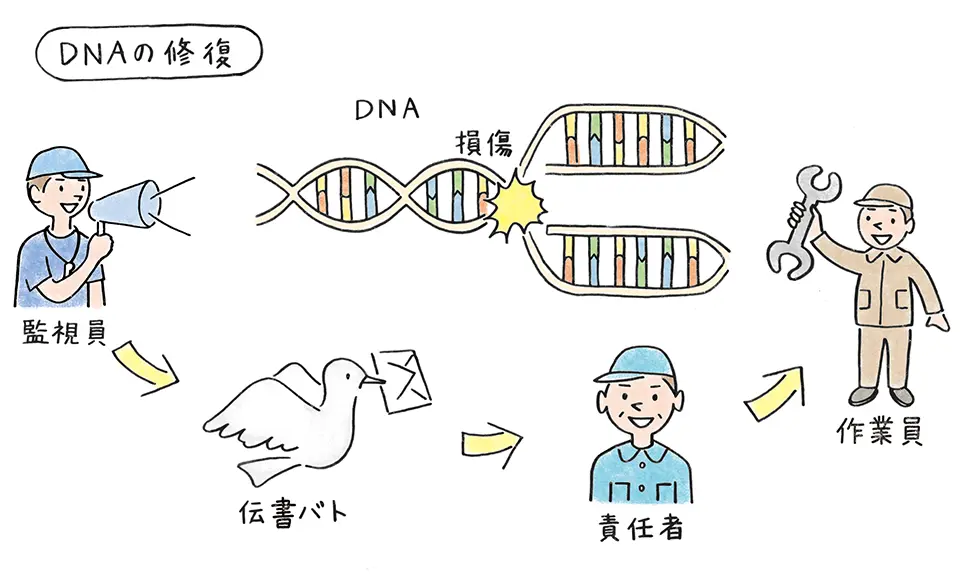

笹沼細胞の修復を水泳プールにたとえて考えてみましょう。プールには常に監視員がいてプールの水漏れや水質の変化などを監視しています。監視員の気づきを他の人に伝える伝書バトの役割をする人もいます。それを伝え聞いてプールの使用中止を決定する人や、プールを直す作業員もいるとします。それぞれの役割の人たちが連携して、迅速・的確に行動を起こしていれば、プールはいつも安全に使えます。

まさに、細胞の中でもそういうことが起こっているのです。DNAが損傷した細胞の増殖を止めたり、ときにはその細胞自体を殺してしまったりすることもあります。つまり染色体が不安定になるのを抑制する強固な防御システムが何重にも設けられているのです。

その中でも「TP53」遺伝子は重要で、細胞の運命決定にかかわり、染色体をつねに安定に保つ役割があります。ほかにもDNA損傷を検出し、修復機能を発動させる因子や、実際に突貫工事で修復する因子などもあります。ところが、染色体が不安定なままの細胞では、これらの遺伝子や因子自体が異常になって、正しく機能していないことが多いのです。

乳がん研究の最前線

乳がんはほかのがんとどこが違うのか

—— プロジェクトでは、乳がんに注目して研究を進めているそうですが、なぜ乳がんなのでしょうか。

笹沼一般的ながんでは発症例は年齢とともに増えます。40〜50歳を境に、急速に発がん率が上がってきます。ところが乳がんの場合、20代の後半から30代の中頃にかけて上昇し、40〜50歳ぐらいでピークを迎えます。ほかのがんと発症メカニズムが違うのではないかというのが関心の第一歩です。

乳がん患者のうち約10%は遺伝性とされています。遺伝性乳がんでは「BRCA」という遺伝子に変異が認められています。そのため、遺伝子検査で乳がんのリスクが高いことを知って、あらかじめ乳房切除の手術を受ける人もいます。私たちは、遺伝性の乳がんの発症原因の解明を端緒として、一般的な乳がんや卵巣がんの発症のメカニズムにもせまろうとしています。

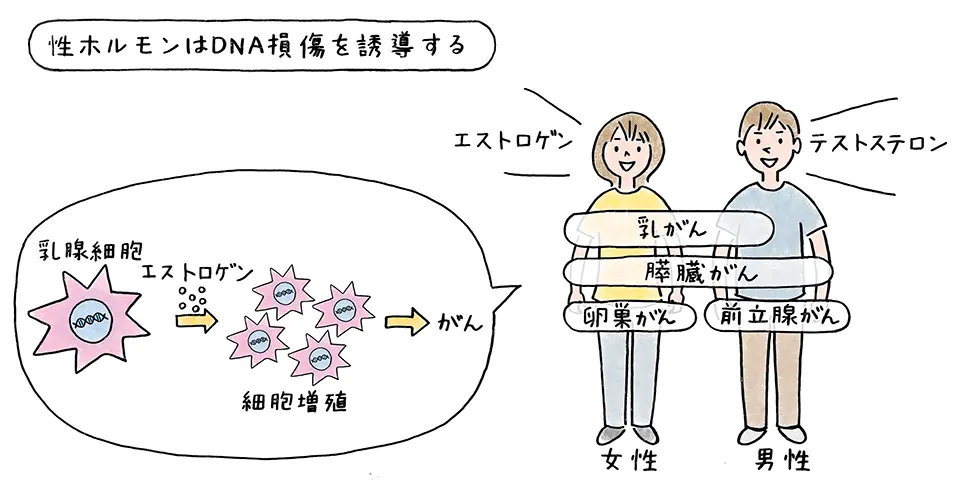

エストロゲンがDNAを攻撃。

乳がん発症の原因につながる?

前に述べたように、遺伝性乳がんの半数には「BRCA」という遺伝子の変異が見られます。この変異によって染色体不安定性が引き起こされるのですが、なぜBRCAが乳がんや卵巣がんだけに影響するのか、そのメカニズムはよくわかっていません。

私たちのプロジェクトでは、女性ホルモンの一種であるエストロゲンにDNA損傷を発生させる毒性があり、エストロゲンによって傷ついたDNAを修復する役割がBRCA遺伝子にあるのではないかという仮説を立てています。出産している女性の乳がん発生率が、出産していない女性に比べて低いのも、出産によってエストロゲンの血中濃度が変わることと関係しているのではないかと考え、その研究も進めています。