このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

難聴プロジェクト

人間の遺伝子と非常に似た役割をする遺伝子をもつマウスを用い、遺伝子の観点から聴覚や視覚の病気の原因究明と治療のための研究をしています

先天性疾患の多くは、遺伝子の異常に起因し、加齢性疾患も遺伝子の異常が関係しています。

そこで病気の遺伝子をもつマウスと、正常のマウスを掛け合わせることで、遺伝子が疾患にどのような影響を及ぼすのかを解析。病気の中でも、器官の構造が人間と非常に似ている聴覚障害を中心に研究を進めています。

難聴プロジェクト

吉川 欣亮 プロジェクトリーダーが解説します。

Yoshiaki KIKKAWA

Project Leader

難聴プロジェクト

吉川 欣亮 プロジェクトリーダーが解説します。

Yoshiaki KIKKAWA

Project Leader

どんなことに役立つの?

遺伝子変異によって生じる病気のメカニズムを解明することで、薬の開発など、治療への道筋を確かなものにしています。

たとえば、発病原因が遺伝子異常にあることを究明した「加齢性難聴」。そこからさらに、治療薬やサプリメントの開発、食事療法の提案などによって予防や発症時期を遅らせようという取り組みを始めています。

メカニズム

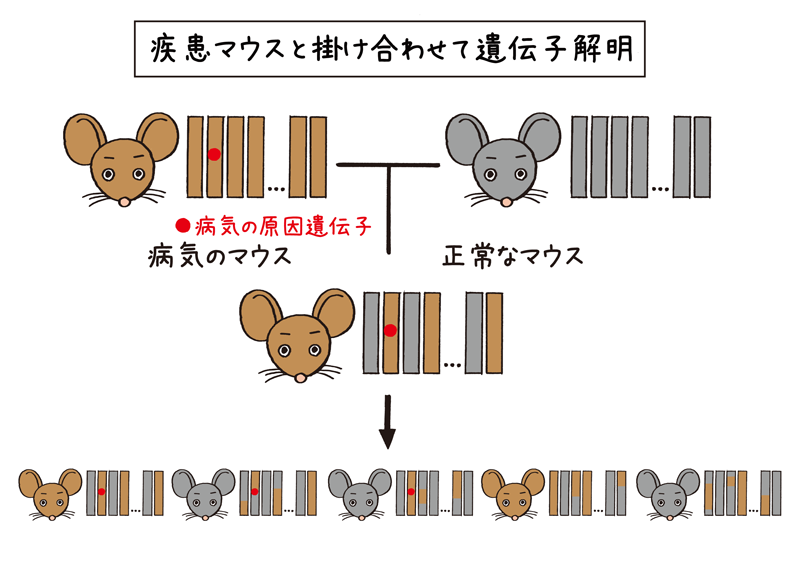

疾患遺伝子をもつマウスを掛け合わせて遺伝子解明へ

—— 代表的な遺伝子研究といえばメンデルの法則ですが、マウスでどのように研究を進めるのですか。

吉川メンデルの法則は、茎の高さや種子の色・形などの形質の異なるエンドウ豆どうしを交配することによって、どの形質が、どのように子孫に伝わるかを明らかにしています。この法則の発見が、遺伝学誕生のきっかけになりました。

私たちもマウスを使って、このメンデルの実験を再現させていきます。つまり、病気を発症しているマウスと病気をもたない正常なマウスを交配させるのです。

—— 病気をもつマウスを交配することによって、どのように病態理解へ結びつけるのですか。

吉川病気の原因遺伝子の特定(同定)につなげることができます。というのも、病気が子孫に伝わるということは病気のマウスの遺伝情報の記憶媒体、いわば設計図であるDNA上の変異が子孫に伝わったことを意味します。さらに交配を重ね、DNAの型を調べることで病気の遺伝子の染色体上の位置、変異を特定することができます。

病気の解明方法

2万5,000の遺伝子から、

たった1個の原因因子を探し出す

—— 「加齢性難聴」のメカニズム解明は、どのように進めたのですか。

吉川2歳(24カ月齢)のマウスは、人間でいうとだいたい70〜80歳に相当します。まず、一部のDNA配列が異なるマウスの生涯で難聴の症状がどのようにあらわれるかを調べるために、マウスの聴力測定を成育年齢ごとにしていきます。聴力が正常なマウスでも通常は16〜20カ月齢で聴力が衰えてきますが、私たちが行った聴力検査で数種のマウスの系統(遺伝的に均一な集団)が4~12カ月齢で聴力が劇的に悪くなることを発見しました。次にそれら加齢に伴って耳が悪くなるマウスを正常な聴力のマウスと交配させ、その耳の悪さが子孫に伝わるかを調べ、さらにDNAの型を調べて、耳の悪さとどの染色体上の遺伝子の型と関連しているかを明らかにします。

—— そうやって疾病との関わりから、原因遺伝子を特定するのですね。

吉川染色体の場所を決めるのに最低でも100~200、多い時では1,000〜2,000ものマウスの症例を調べます。また、聴力測定に加えてマウスたちの0.005㎜ほどの小さな細胞を1個1個、電子顕微鏡で判定していくのです。

さらに、数百~数千の遺伝子の型を判定します。このように膨大な数の遺伝子を細かく比較していくのは、研究精度を高めるためですが、とても時間がかかります。DNAには40本の染色体があり、その上には約2万5,000の遺伝子がのっています。こういった地道な作業を積み重ねることで、約2万5,000の中からたった1個の遺伝子を見つけ出すことが可能になるのです。

未来への展望

加齢性難聴のメカニズムに加え、

発症時期を遅くする薬も発見

—— 遺伝子は特定できたのでしょうか。

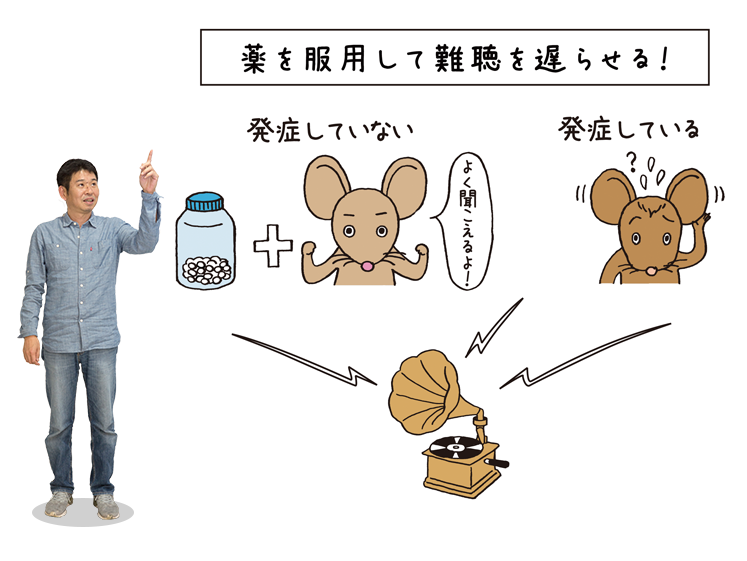

吉川すでに数種の加齢性難聴の原因となる遺伝子を突きとめ、一部は病気のメカニズム究明にもたどりつきました。さらに、一部の遺伝子の異常で起こった難聴の症状を改善させる薬も探し出せたのです。

—— 症状を改善させる薬の効果とは、どういったものなのでしょうか。

吉川マウスにある薬を与えると、遺伝子の機能が活性化し、難聴の発症時期が遅くなりました。つまり、たとえば、人間の年齢に換算すると30歳ぐらいで音が聞き取りにくくなっていたものを薬の投与で、60歳ぐらいまで発症を遅らせることができたのです。

この薬は、すでに別の用途で試験が進んでいますが、今後、加齢性難聴にも効果があることを臨床実験で実証し、人間のために実用化したいと考えています。

ゲノム解析進化に伴い、

遺伝子解明技術が大きく進化

1990年代から遺伝子を読み解く機器の精度が急速に上がり、ゲノム解析に弾みがつきました。それに伴い、マウスを使って地道に遺伝子研究することの重要性が薄らいできたという印象があります。

しかし、私たちのプロジェクトで手がけるような感覚器の疾病や生活習慣病は、たった1個の遺伝子の異常が直接的な引き金となって発症するわけではありません。さまざまな条件とさまざまな遺伝子が複雑に絡み合って病気が発症することが多いのです。遺伝子のみならず、患者ごとに異なる生活環境や嗜好なども考慮する必要があります。そうなると高性能の機器を使って遺伝子の配列を調べるだけでは病気を解明していくのは困難です。

だからこそ、病気をもつ動物を生活条件等からいくつかのグループに分け、交配しながらその原因を明解にしていく伝統的な遺伝子解明は、今も強みを発揮する分野があるのです。