このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

学習記憶プロジェクト

学習や記憶にまつわる神経回路や分子経路の働きを細かく調べて明らかにし、さらに老齢化などに伴う記憶障害の原因を探ります

学習記憶は重要な脳の機能であり、学習記憶力の適正な維持は、生活の質を保つためにも必要不可欠です。

脳がどのように必要な情報を記憶・保持し、必要に応じて読み出すのかを、記憶を担う神経回路と分子経路の働きから明らかにします。あわせてさまざまな精神神経疾患や加齢による記憶障害の原因を探り、その対策のための基盤情報を提供しようとしています。

学習記憶プロジェクト

齊藤 実 プロジェクトリーダーが解説します。

Minoru SAITO

Project Leader

学習記憶プロジェクト

齊藤 実 プロジェクトリーダーが解説します。

Minoru SAITO

Project Leader

どんなことに役立つの?

ショウジョウバエを使って、学習・記憶の研究をしています。そこから得られた知見を哺乳類モデルでさらに検証することで、ヒトは年を重ねるとなぜ記憶力が悪くなるのかといった、学習・記憶の基本原理が理解できるようになります。こうした基本原理によって、学習・記憶を阻害する因子をコントロールする何らかの手段の開発についての可能性を拡大させます。

ショウジョウバエ研究の仕組み

ショウジョウバエで、

学習・記憶のメカニズムを探る

—— 学習・記憶は、脳内でどのようなメカニズムでなされているのですか。

齊藤脳が担う学習や記憶は、1個の細胞や分子の働きだけではなく、さまざまな細胞や分子の組み合わせで行われます。こうした組み合わせがどのようにできるのかはまだわかっておらず、それが私たちにとっての重要な研究テーマになっています。

—— 学習や記憶に決定的な影響を与えているものは何なのでしょう。

齊藤ヒトのみならず、芸を覚える犬や鳥、ショウジョウバエのような単純な動物なども学習や記憶をします。ショウジョウバエの研究から動物の遺伝子が学習や記憶に決定的な影響を与えていることを、シーモア・ベンザーというアメリカの研究者が明らかにしています。

私たちは、ショウジョウバエの突然変異体や遺伝子組み換え体を用いて、どのような遺伝子やタンパクが学習や記憶に関わっているのかを研究しています。

—— ショウジョウバエの学習・記憶能力を測る「匂い連合学習」はどんなものですか。

齊藤ショウジョウバエに、ある匂いを嗅がせながら電気ショックを与え、別の匂いを嗅がせている間は電気ショックを与えないという異なる状況も作ります。これらの状況を繰り返すうちに、ハエは電気ショックの際に嗅いだ匂いを危険な匂いであると学習し、その匂いを避けるようになります。これが「匂い連合学習」です。

齊藤学習記憶機能を失った突然変異体や遺伝子組み換え体を使うことで、ショウジョウバエの学習記憶機能の変化や、どのような分子が学習記憶機能に関係しているかも突き止めることができます。

学習・記憶のメカニズム

長期記憶固定化のためのスイッチ“NMDA受容体”

—— 学習記憶に大事だといわれるNMDA受容体* は、どういった役割をするのですか。

齊藤ショウジョウバエの記憶獲得に重要な分子であるNMDA受容体が、カルシウムイオンを透過させるか否かはマグネシウムイオンの働きに左右され、透過を阻止することはマグネシウムブロックと呼ばれています。これまではこのブロック機構が、記憶のオン・オフのスイッチの役割を果たしていると考えられてきました。

—— この研究で何がわかったのですか。

齊藤マグネシウムブロックは記憶そのもののスイッチではなく、1時間程度持続する短期記憶を、1日以上持続する長期記憶として固定化するためのスイッチであることを明らかにしました。

同じくショウジョウバエの研究から、軽度の空腹状態は長期記憶形成を促進するうえで重要な役割を果たすこともわかりました。

*NMDA受容体:

中枢神経系を中心に広く分布するもので、記憶や学習などに深く関わっていると考えられている受容体。

今後の展望

加齢で生じる

記憶力の減退を解明へ

—— ショウジョウバエの研究はヒトにも役立つのでしょうか。

齊藤研究からどうしてその病気が起こるのかが、理解できるようになります。さらにショウジョウバエでわかった事実をマウスなどの哺乳類を使って検証し、その成果をヒトへつなげていくことが可能です。

たとえば、加齢による記憶障害はショウジョウバエでも起こります。私たちはその原因となる遺伝子のいくつかを突き止めることに成功しました。

—— どんな遺伝子ですか。

齊藤ショウジョウバエでは、「DC0(ディーシーゼロ)」という記憶に重要な役割を担う遺伝子から作られるPKAという酵素が、年を取った時に若い時のままの活動をしていると記憶力が阻害されます。さらに、ピルビン酸カルボキシラーゼという酵素は年齢を重ねるにつれて活性化しますが、その活性が増えすぎると記憶力を衰えさせます。

こういった遺伝子や酵素の働きをコントロールすることで、少なくともショウジョウバエでは学習・記憶が改善します。

こうした基礎研究は、ヒトの学習・記憶のメカニズム解明にも重要な示唆を与えることになります。

脳の活動を光で捉えるイメージング解析

ショウジョウバエの実験システムを開発

動物の学習・記憶についての研究は、10年ほど前までは脳の神経細胞1個ずつにガラス電極を挿入し、神経細胞の活動性を測定する手法が用いられてきました。しかし、この方法では脳のどの領域の変化が重要なのかを明らかにすることが困難でした。

近年、脳の神経細胞の活動の変化によって色が変わるプローブが導入され、色の変化を顕微鏡で観察するイメージング解析技術が開発されました。私たちのプロジェクトでは、従来の光学顕微鏡に比べて高い解像力を持つ多光子レーザー顕微鏡に改良を加え、わずか10分の1㎜ほどのハエの脳についても、その神経活動を光で測定できる新しい実験システムを開発したのです。これによって、ショウジョウバエの脳の研究に多くの成果をもたらすことができました。

2018年12月4日

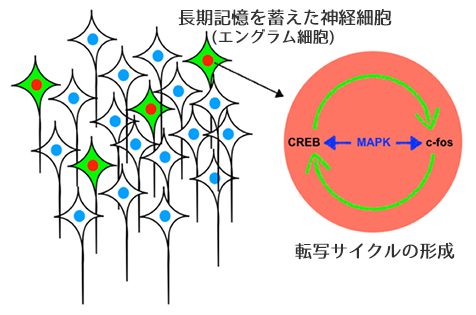

学習記憶プロジェクトの宮下知之主席研究員が、反復学習が記憶を蓄える神経細胞集団を形成するメカニズムを明らかにしました.

反復学習が記憶を蓄える神経細胞集団を形成するメカニズムを解明

長期記憶(注1)注1:長期記憶

新しいタンパク合成、転写を必要とする記憶。比較的長期間蓄えられる記憶である。は、脳内の特定の神経細胞(注2)注2:神経細胞

動物の感覚や運動、記憶などの情報処理、情報伝達を行っている細胞。神経細胞同士はシナプスにおいて化学物質等で情報の伝達を行い、電気的な信号を使い情報処理を行っている。集団に蓄えられることが知られています。この神経細胞集団をエングラム(記憶痕跡、注3)注3:エングラム(記憶痕跡)

学習時に活動した特定の神経細胞の集団として脳内に形成される物理的な痕跡。学習時にいくつかの神経細胞が、同期して活動すると、その神経細胞同士のシナプス結合が強化されることで(シナプス可塑性)、記憶が蓄えられると考えられている。細胞と呼びますが、このエングラム細胞が形成されるメカニズムは全くわかっていませんでした。宮下研究員らは、ショウジョウバエ(注4)注4:ショウジョウバエ

生命科学分野において、重要な役割を果たしてきたモデル動物である。近年は学習や記憶おける遺伝子の働きを研究するモデル生物として使用されている。それは、神経細胞の数が比較的少ないこと、学習や記憶で使われる遺伝子が人と共通のものであること、さらに飼育が容易で世代期間が短い(約10日で成虫になる)ことも解析する上で利点である。を使って、間隔をあけて反復学習を行うと長期記憶が形成され、間隔をあけないと長期記憶が形成されないことを利用し、エングラム細胞が形成されるメカニズムを明らかにしました。

間隔をあけた反復学習では、情報が入力された神経細胞内においてだけ、MAPK(注5)がCREB(注6)注5:MAPK(分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ)

タンパク質リン酸化酵素の一つ。長期記憶形成にはMAPKの活性が必要。

注6:CREB

転写因子の1つ。長期記憶の形成に必須の遺伝子。記憶形成に必要な遺伝子の発現を制御している。と呼ばれる転写因子(注7)注7:転写因子

DNAに特異的に結合するタンパク質で、転写(DNA をmRNAにコピーすること)を制御する領域に結合し、DNAの遺伝情報のRNAへの転写を促進または抑制する物質。を活性化し、c-fos(注8)注8:c-fos

転写因子の1つ。CREBの下流で最も早く発現する遺伝子の一つ。を発現させます。また、逆に、c-fosも転写因子で、MAPKによって活性化し、CREBを発現させます。このことから、反復学習をくり返すことで、CREBがc-fosを、さらにc-fosがCREB を発現させるといった転写サイクルが形成され、CREBの発現量の高いエングラム細胞が形成されることが明らかになりました。

この研究結果は、効率的な学習によって、学習の効果を上げ、記憶の定着を行うメカニズムを明らかにしただけでなく、記憶の定着ができないような記憶障害の治療に役に立つことが期待されます。

用語説明

- 注1:長期記憶

- 新しいタンパク合成、転写を必要とする記憶。比較的長期間蓄えられる記憶である。

- 注2:神経細胞

- 動物の感覚や運動、記憶などの情報処理、情報伝達を行っている細胞。神経細胞同士はシナプスにおいて化学物質等で情報の伝達を行い、電気的な信号を使い情報処理を行っている。

- 注3:エングラム(記憶痕跡)

- 学習時に活動した特定の神経細胞の集団として脳内に形成される物理的な痕跡。学習時にいくつかの神経細胞が、同期して活動すると、その神経細胞同士のシナプス結合が強化されることで(シナプス可塑性)、記憶が蓄えられると考えられている。

- 注4:ショウジョウバエ

- 生命科学分野において、重要な役割を果たしてきたモデル動物である。近年は学習や記憶における遺伝子の働きを研究するモデル生物として使用されている。それは、神経細胞の数が比較的少ないこと、学習や記憶で使われる遺伝子が人と共通のものであること、さらに飼育が容易で世代期間が短い(約10日で成虫になる)ことも解析する上で利点である。

- 注5:MAPK(分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ)

- タンパク質リン酸化酵素の一つ。長期記憶形成にはMAPKの活性が必要。

- 注6:CREB(cAMP response element binding protein)

- 転写因子の1つ。長期記憶の形成に必須の遺伝子。記憶形成に必要な遺伝子の発現を制御している。

- 注7:転写因子

- DNAに特異的に結合するタンパク質で、転写(DNA をmRNAにコピーすること)を制御する領域に結合し、DNAの遺伝情報のRNAへの転写を促進または抑制する物質。

- 注8:c-fos

- 転写因子の1つ。CREBの下流で最も早く発現する遺伝子の一つ。

TOPICS 研究成果一覧へ >>