このページを印刷

TOPICSへ

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

脳機能再建プロジェクト

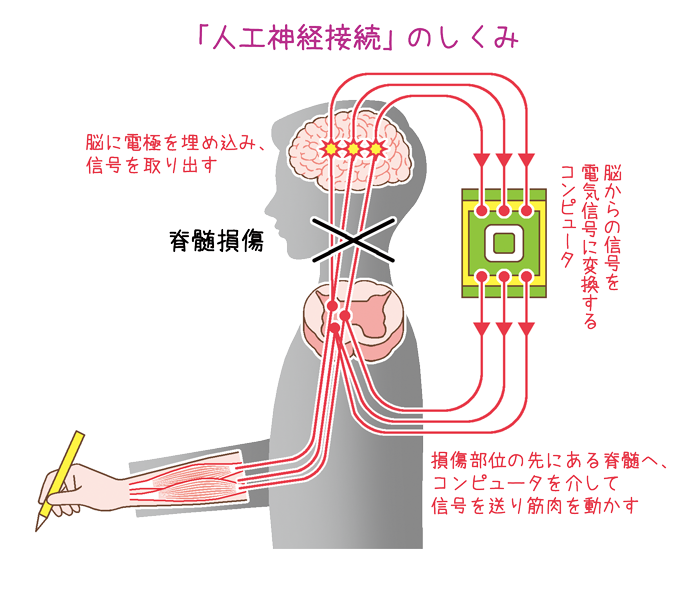

運動機能回復のメカニズムを研究し、「人工神経接続」などの技術を開発しています

脊髄損傷や脳損傷、神経の一部の損傷などによって失われた運動機能を取り戻すための技術を開発しています。

その一つの方法が、切れてしまった神経をつなぐ「人工神経接続」です。また、失われた運動機能が回復するメカニズムを、心理的な側面も含めて解明しています。

脳機能再建プロジェクト

西村 幸男 プロジェクトリーダーが解説します。

Yukio NISHIMURA

Project Leader

脳機能再建プロジェクト

西村 幸男 プロジェクトリーダーが解説します。

Yukio NISHIMURA

Project Leader

どんなことに役立つの?

「人工神経接続」という新しい技術が使えるようになれば、リハビリテーションの効率は格段に上がります。また、重度の損傷でリハビリテーションができなかった患者さんでも再び身体が動かせるようになる可能性があります。自分の力で再び立ち上がり、歩けるようになりたいという患者さんの願いをかなえることができるかもしれません。

病気の説明

脊髄損傷で神経が途切れてしまうと、そこから先の筋肉には信号が届かない

—— 脊髄損傷とはどのような状態を指すのですか?

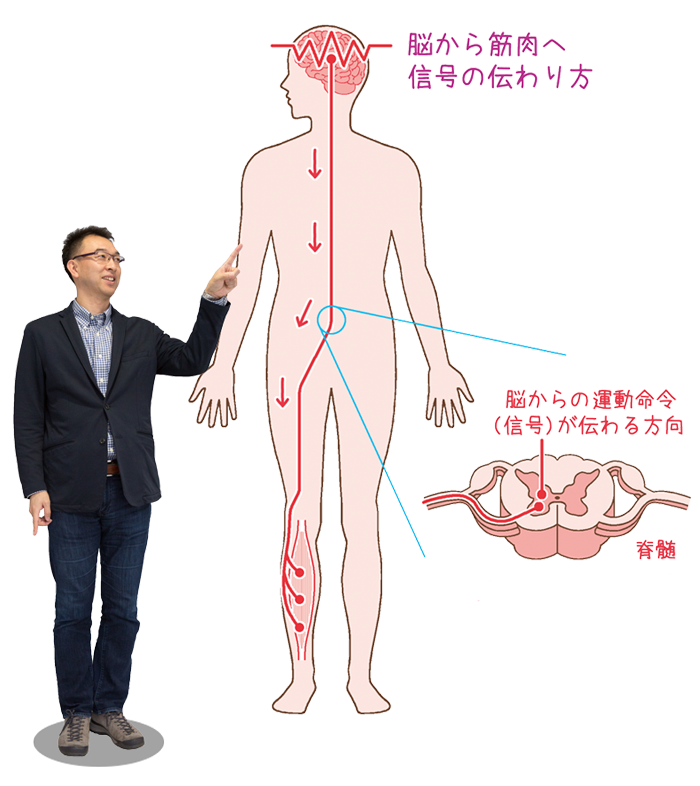

西村歩く、手を上げる、座るなどの動作を行う時は、脳が指令を出しています。そして、その信号が脊髄の中にある神経を伝って、各筋肉に届けられています。しかし、スポーツや交通事故などで脊髄に損傷が起きて神経が途切れてしまうと、そこから先の筋肉には信号が届かなくなり、思いどおりに身体を動かすことができなくなってしまいます。また、手や足で何かを触っても、その情報が脳に届かないため、何も感じなくなってしまいます。

こうした脊髄損傷の患者さんは、若い人やスポーツ選手が多いのも特徴です。脳は正常で意識がしっかりしているのに身体が動かないという状態は、患者さんにとって精神的なストレスが大きく、うつ病を併発してしまう人も少なくありません。

我々は、彼らの「再び思うように身体を動かしたい」という願いをかなえるため、運動機能回復のメカニズムを研究し技術を開発しています。その一つが「人工神経接続」です。

新しい技術

脳の活動をコンピューターで解析して電気信号に変え、損傷している箇所を迂回してつなぐ

—— 「人工神経接続」とはどのようなものでしょうか?

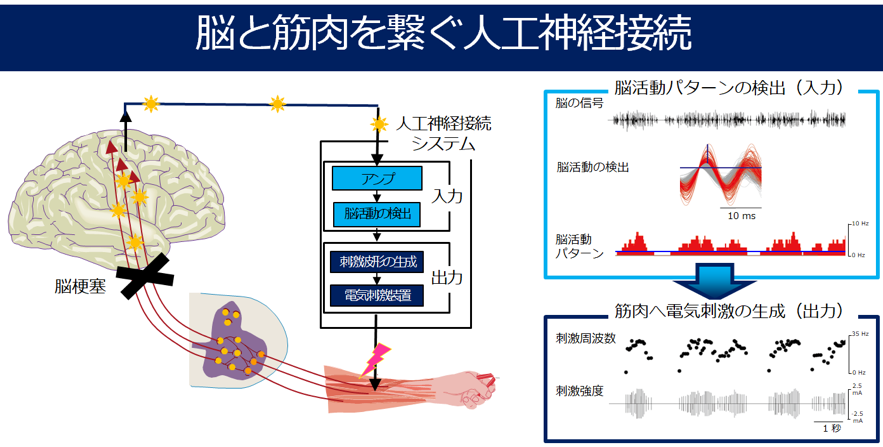

西村脊髄損傷の場合、損傷しているのは脊髄の一部分だけで、脳の機能は正常です。また、脊髄も損傷部分より下部は機能が残っています。ですから、脳の活動をコンピューターで解析して電気信号に変え、損傷箇所を迂回して機能している脊髄につなぐことができれば、失った機能は回復できます。そのつなぎ合わせる技術を「人工神経接続」といいます。

これには、手術する方法と手術しない方法と、大きく2通りのやり方があります。

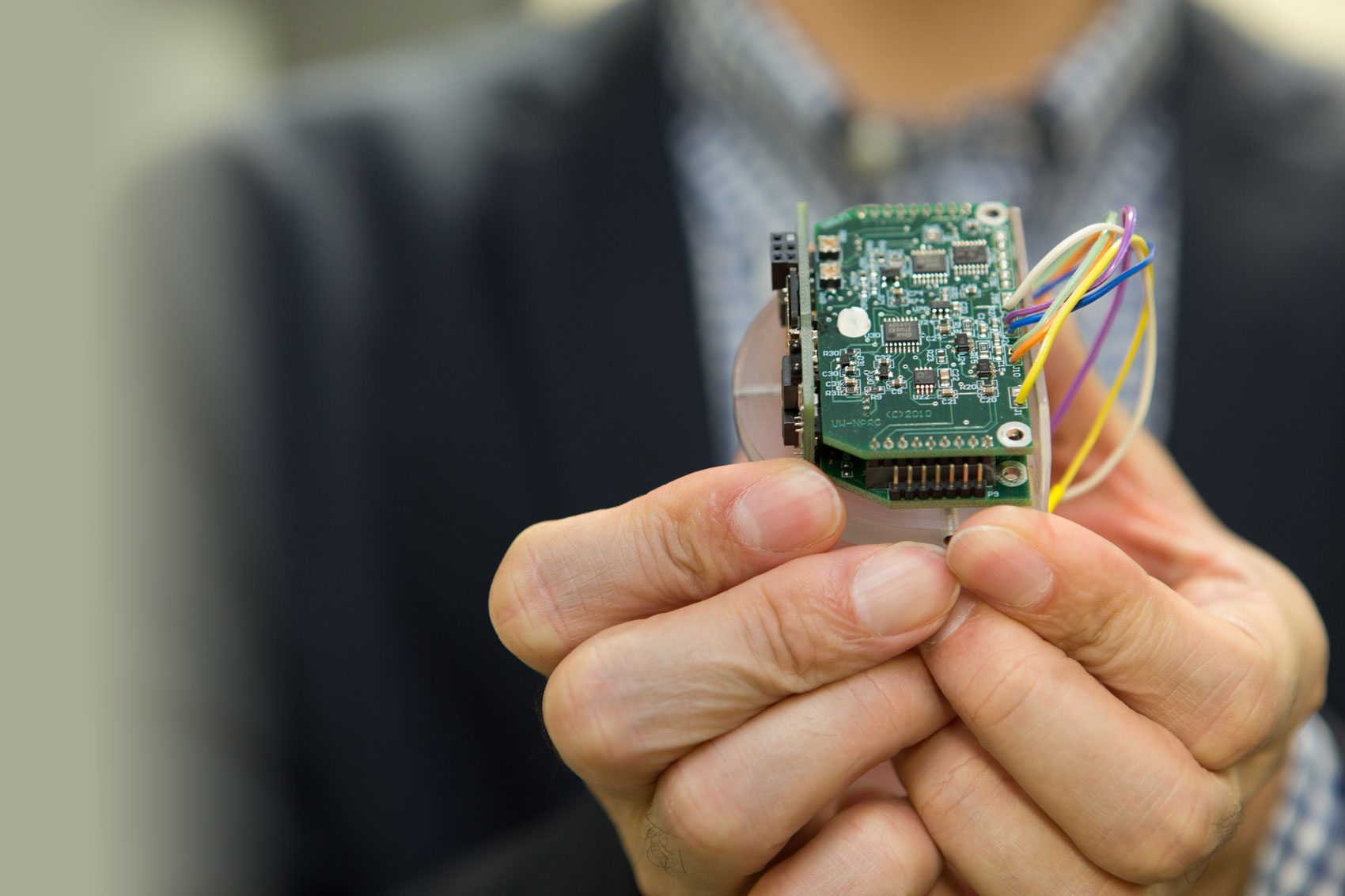

手術する方法は、信号を送る脳と受け取る脊髄の両方に手術を施し、電極を埋め込みます。脳の活動記録を電気信号に変換するコンピューターは、ちょうど折りたたみ式携帯電話ほどの大きさで持ち歩きが可能です。こちらは、リハビリテーション(以下、リハビリ)では治らない患者さんを想定していますが、安全面や倫理面のハードルも高く、実用化はまだ難しい状況です。

手術しないタイプは、損傷を受けていない筋肉の活動を反映した脳の信号をコンピューターで読み取って、その信号を磁場に変換し、その磁場を使って脊髄に脳からの信号を届けます。こちらの装置は比較的大がかりなものになりますが、リハビリで高い効果が期待できます。脊髄損傷や脳梗塞などの身体が動かなくなってしまうような運動マヒなどに有効だと考えています。

脳からの信号をコンピューターを介して脊髄の損傷部分をバイパスさせることで手を動かすことができる。

心と脳・脊髄損傷の関係

リハビリ効果を高めるには、

患者さんをやる気にさせる心理的なサポートも重要

—— 今後、リハビリを行うにあたっては、こうした技術は不可欠になるのでしょうか?

西村確かに、「人工神経接続」は遠い未来の技術ではなく、リハビリ効果も期待できます。しかし、効果を高めるのは、技術が全てというわけではありません。むしろ心の状態も非常に重要です。脊髄損傷の患者さんがうつになってしまうと、リハビリにも来なくなってしまいますが、うつ症状が軽く心の状態がポジティブな患者さんは回復効果も高いのです。これはリハビリの現場では経験的によく知られています。

そのことを我々は脳科学的に証明しました。特に運動機能が回復する早い段階において、やる気や意欲に関わる脳領域の「側坐核*」の働きを活発にすると、運動機能をつかさどる脳も刺激されて、運動機能の回復効果が高まるのです。

つまり、リハビリの効果を最大限に高めるためには、患者さんをやる気にさせる心理的なサポートも欠かせないのです。

*側坐核:

脳底部にあり、やる気や意欲などを生成すると考えられている脳部位。

「喜・怒・哀・楽」は

運動機能の回復にどんな影響を与えるのか?

スポーツ選手にとって、勝つことはなによりのごほうびです。 「うれしい!」 「気持ちいい!」、その感情を得るために彼らは日々、厳しい練習を積み重ねています。反対に負ければ涙が出るほど悔しい。だから、さらなる練習に励むのです。時には苦しくて挫折しそうになることもありますが、周りの応援が力となってよりよいパフォーマンスを生み出すこともあります。スポーツ選手がいい結果を出すためには、こうした心の状態は非常に重要です。

患者さんの運動機能の回復においても、同様に心の状態は大切です。

喜・怒・哀・楽、周りからの応援などは、心にどんな影響を与え、運動機能の回復にどう関わっているのか。どんな心の状態にもっていけば、高いリハビリ効果が期待できるのか。スポーツ選手を参考にしながら、「心と運動制御のメカニズム」についても研究しています。

2019年10月16日

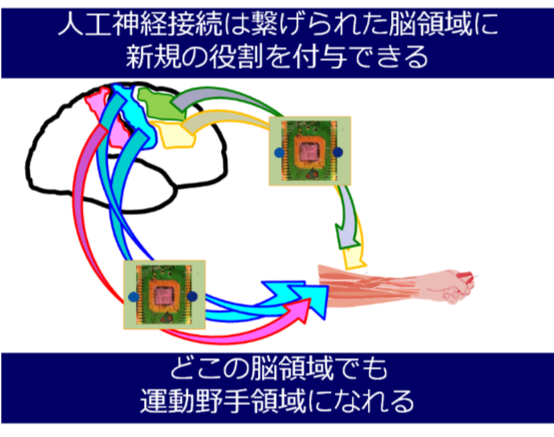

当プロジェクトの西村幸男プロジェクトリーダーと国立長寿医療研究センターの加藤健治ロボット臨床評価研究室長らの研究グループは、手の運動機能を持たない脳領域に「人工神経接続システム(注1)注1:人工神経接続システム

脳の神経細胞と同じような働きをするコンピューターを用いて、脳の表面の複数の領域から神経細胞が発する情報(電気信号)を記録し(入力)、その情報から特定の脳活動を見つけ、脳活動パターンを検出して電気刺激に変換し、筋肉(末梢にある神経細胞)へ伝える(出力)ことで動かすことができるシステム。」を使って、新たに運動機能を付与することに成功しました.

手の運動機能を持たない脳領域に

人工神経接続システムを使って、新たに運動機能を付与することに成功

1. 研究の概要

通常、脳梗塞からの機能回復は1ヶ月以上の懸命なリハビリによって実現する場合があります。しかしながら、今回の研究では、モデル動物は人工神経接続システムを利用し始めてから10分程度で、麻痺した手を自分の意志で動かせるようになりました。

その際、人工神経接続システムに対する情報の入力の源になる大脳皮質(注2)注2:大脳皮質

大脳の表面に広がる神経細胞の薄い層で、知覚、随意運動、思考、推理、記憶といった脳の高次機能を司る。の脳活動は、麻痺した手の運動を上手に動かすことができるようになるのに応じて変化し、手の運動を司る脳領域が小さくなるように脳活動の適応が起こりました。

また、脳梗塞前の脳領域の役割に関わらず、手以外の顔や肩の運動を司る脳領域や、元々運動機能を持たず、感覚機能を担う体性感覚野であっても、人工神経接続システムを使って、手の運動をコントロールする機能を持たせることができました。このことは、脳の手以外のどの領域でも運動野の手の領域として、新たに別の役割を担わせることができることを意味します。

2. 今後の展望

この研究の成果は、脳梗塞患者にとって、本来は手の動きを司っていない脳部位に新しい機能を付与することで、失われた運動機能を再獲得する革新的な治療法となり、実質的な臨床応用が期待されるとともに、コンピューターと脳を融合させる新たな治療へと繋がるものと考えられます。

さらに、今後は長期にわたって人工神経接続システムを使うことで、脳の損傷を免れた神経回路を強化し、人工神経接続システムの使用をやめた後も、自分の意志で身体を動かせるように回復できるか検証していく予定です。

用語説明

- 注1:人工神経接続システム

- 脳の神経細胞と同じような働きをするコンピューターを用いて、脳の表面の複数の領域から神経細胞が発する情報(電気信号)を記録し(入力)、その情報から特定の脳活動を見つけ、脳活動パターンを検出して電気刺激に変換し、筋肉(末梢にある神経細胞)へ伝える(出力)ことで動かすことができるシステム。

- 注2:大脳皮質

- 大脳の表面に広がる神経細胞の薄い層で、知覚、随意運動、思考、推理、記憶といった脳の高次機能を司る。