このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

こどもの脳プロジェクト

免疫系の視点から、こどもの脳の仕組みや病気について研究しています

赤ちゃんから幼児期、小学校を経て、脳は体のほかの部分と同じように、だんだんと成長しています。

大人の脳と違い、こどもの脳はしなければならないことがたくさんあるのです。私たちのプロジェクトでは、主に免疫系の視点から、発達期のこどもの脳の仕組みを解明するとともに、その破綻による脳疾患について研究しています。

こどもの脳プロジェクト

佐久間 啓 プロジェクトリーダーが解説します。

Hiroshi SAKUMA

Project Leader

こどもの脳プロジェクト

佐久間 啓 プロジェクトリーダーが解説します。

Hiroshi SAKUMA

Project Leader

大人の脳との違い

こどもの脳は、

ソフトウェアを入れたり回路をつないだりで大忙し!

—— こどもの脳と大人の脳、どこが違うのでしょうか?

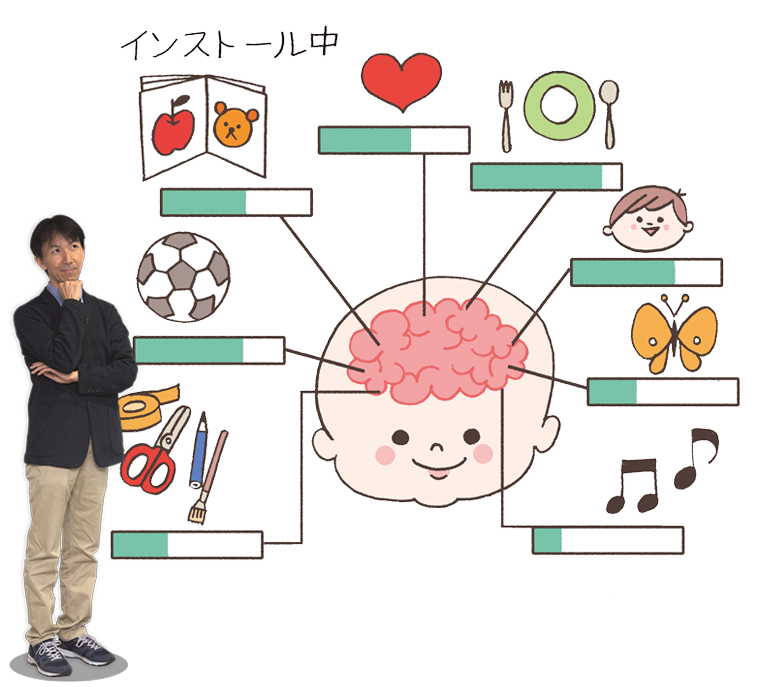

佐久間生まれたての赤ちゃんの脳は、コンピューターにたとえると、ソフトウェアが1つもインストールされていない、まっさらな状態のハードウェア(機械)だといえます。機械としてはほぼ出来上がっていて、働く準備はできています。そして成長とともに、だんだんと、もしかして一生かかって、ソフトウェアをインストールしていきます。

コンピューターとの違いは、ソフトウェアを外からインストールするのではなく、自分自身でソフトウェアを作ってインストールしなければならないということ。さらに、インストールの途中、つまり脳がダイナミックに変化している不安定な状態のうちから、使い始めなくてはならないということです。

—— こどもの脳では、いったい何が起きているのでしょうか?

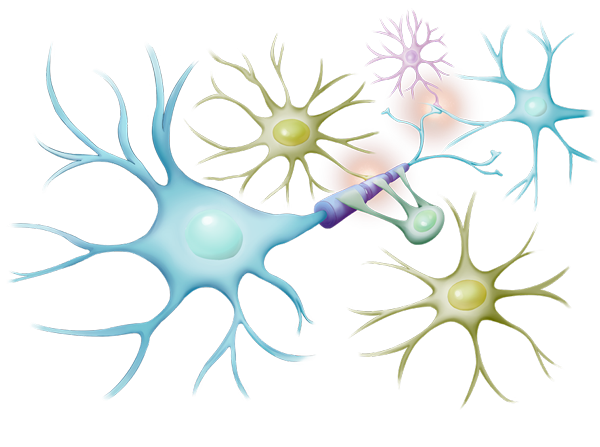

佐久間赤ちゃんの脳にはすでにほとんどの神経細胞が備わっており、神経細胞自体が増えるわけではありません。18歳までの発達期には、神経細胞同士をつなぐ「回路」、すなわちシナプス**シナプス

シナプスとは、神経細胞と神経細胞のつなぎ目のことであり、次の神経細胞へ信号を伝える役割を担っています。を一生懸命に作っています。脳がスムーズに働くためには、適切な場所に適切な回路でつながらないといけないのですが、こどものうちは、いらない回路もたくさん作られます。後から重要度の高い回路だけを選び出し、整理して大人の脳になるわけです。その過程で、ミクログリアという免疫細胞が重要な役割を果たすと考えられています。

* シナプスとは、神経細胞と神経細胞のつなぎ目のことであり、次の神経細胞へ信号を伝える役割を担っています。

病気との関係

脳で唯一の免疫細胞・

ミクログリアがさまざまな働きをする

—— ミクログリアについて、詳しく教えてください。

佐久間体の中に入ってきた異物を排除する働きが免疫ですが、ミクログリアは脳の中で唯一免疫に関わっている細胞です。しかし、脳の中にウイルスや病原菌などの異物が入ることは非常にまれです。ミクログリアは、普段は免疫以外の仕事として、死んでしまった細胞や不要になったものなどを食べたりしています。さらに、使われていない神経回路があれば取り除いてしまうなど、これまで想像もしていなかったことまでやっていることがわかってきました。ミクログリアは脳の恒常性を保つために働いているのです。

—— ミクログリアがいるからこそ、脳の健康が保たれているのですね。

佐久間そうです。しかし、ミクログリアが暴走してしまうこともあると考えられています。つまり、病気を悪くする力と、病気を抑えようとする力がうまくせめぎ合ってバランスがとれていればよいのですが、そのバランスが崩れると、重篤な病気を引き起こすことがあるのです。たとえば、インフルエンザなどの感染症や突発性発疹にかかったこどもが、急性脳症を発症することがまれにあります。重篤な人は半日くらいで亡くなることもあり、治っても後遺症が残る人が多い病気です。脳の中にはウイルスがいないのに、体の中で起こっていることを脳が察知して、強い免疫反応が働いてしまっていると考えられ、そこにはミクログリアが関係しているのではないかと私たちは考えています。

グリア細胞と免疫系の視点からこうしたこどもの脳の病気を解明し、予防や治療に結びつけることが私たちのプロジェクトの長期的な目標です。

未来への展望

発達障害やてんかんにもミクログリアは関係している可能性が

—— ミクログリアの研究によって、どんな未来が描けるのでしょうか?

佐久間シナプスを作っている最中のこどもの脳は非常に不安定ですが、そのシナプスの発達に問題が起きているのではないかと考えられるのが発達障害です。てんかんや免疫性の神経疾患もこどもに多い病気で、ミクログリアとの関連が疑われます。ミクログリアの基礎研究をこれらの疾患の治療に応用できないか模索しています。

—— 都立病院との連携についてはいかがですか?

佐久間免疫細胞が自分の脳を攻撃してしまう自己免疫性脳炎については、まだわからないことが多いのですが、都立病院などとの共同研究では患者さんの検体を解析して臨床診断に役立てています。私自身も小児科医で、プロジェクトには女性で子育てをしながら研究を続けるメンバーもおり、地道な研究によって患者さんに研究結果をお返ししたいと考えています。

ミクログリアは「脳のお医者さん」?

それとも「脳の警察官」?

脳の免疫細胞・ミクログリアは、脳の中で起こっていることを常にモニタリングしています。神経細胞から神経細胞へとシナプスを通して神経伝達物質が渡される際の電気信号も全て感知していると考えられています。神経細胞が作るシナプスについても「この場所がいいんじゃないの」とか「この場所はやめたほうがいい」という判断をします。また、すでに出来上がっているシナプスにも数分に1度は見回りに行きます。そして、あまり使われていない不要と思われるシナプスについては排除するのです。

「脳のお医者さん」とも、「脳の警察官」とも呼ばれるミクログリアの活躍により、こどもの脳から大人の脳へと成長していくのです。

用語解説

*グリア細胞:

神経系を構成する細胞のうち、神経細胞ではない細胞の総称。中枢神経系には、少なくとも3種のグリア細胞(アストロサイト、オリゴデンドロサイト、ミクログリア)がある。

*アストロサイト:

シナプスや神経細胞の表面を被い、神経細胞の伝達機能や代謝・栄養面を支えている。

*オリゴデンドロサイト:

ミエリン(髄鞘)を形成することにより、神経伝達速度を著しく増やす働きのあるもの。

*シュワン細胞:

末梢神経系のグリア細胞(支持細胞)として、ニューロンの代謝を維持するとともに、ニューロンの細胞体から伸びる神経線維の周囲を取り囲んでミエリン(髄鞘)を形成する。このミエリンとミエリンの間を神経の電気信号が伝わることにより、速い伝導(跳躍伝導)が可能となる。ミエリンの損傷や神経線維からの脱落(脱髄)は、末梢神経障害の原因となる。