このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

統合失調症プロジェクト

統合失調症という病のメカニズムを研究し、診断に役立つ指標(バイオマーカー)の開発や、予防や治療に結びつく研究を行っています

統合失調症はなぜ発症するのでしょうか? 病を発症する際にはどのようなことが起こり、それはどのような原因によるのでしょうか? 多くの方が感じるこのような問いかけに明確な答えはいまだ見つかっていませんが、私たちは日々の研究の中からその答えを探しています。病に苦しむ方とそのご家族を救うため、私たちの基礎研究と臨床研究の成果が近い将来、生かされることを願い、こころの不調を早い段階で見つけ出せるようなバイオマーカーの開発を都立病院と協力しながら進めています。

また、私たちが発見した「カルボニルストレス性統合失調症」について研究しています。

統合失調症プロジェクト

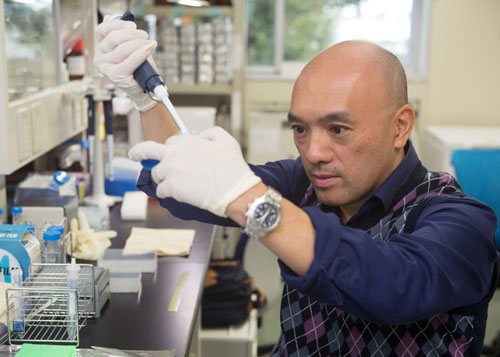

新井 誠 プロジェクトリーダーが解説します。

Makoto ARAI

Project Leader

統合失調症プロジェクト

新井 誠 プロジェクトリーダーが解説します。

Makoto ARAI

Project Leader

どんなことに役立つの?

統合失調症という病は、10代から20代前半くらいまでのいわゆる思春期に発症することが多く、その後長きにわたって、患者さんご本人はもちろん、ご家族の方々も苦しんでおられます。

統合失調症の発症や症状についての分子メカニズムが解明され、この病の予防法や治療法を見つけ出すことができれば、病に苦しむ方々にとって、症状とうまくつきあいながら、夢や希望をもち、本人らしい人生を歩むための一助となることでしょう。

メカニズム

100人に1人が発症している

といわれる、非常に身近な病気

—— 統合失調症ってどんな病気ですか?

新井内科の病名は疾患であることが多いですが、基本的に精神科の病名は症候群です。

具体的には、内科の病気は臓器別に不具合の種類によって病名がついています。たとえば、心臓の筋肉に酸素を送る冠動脈が狭くなるため、心臓の筋肉が酸欠になるのが狭心症です。冠動脈の狭いところをバイパス手術でつないで、心筋に酸素がいきわたるようにすれば治癒です。狭心症と診断されると、重症度が同じであれば基本的にどの患者さんでも治療法は同じです。

ところが、精神科の病気はおそらく脳が深くかかわるだろうと予測はされていますが、脳のどこがどうなった病気かわからない巨大な症候群です。症候群ですから、脳の様々な場所で生じた不具合(原因)が、様々な症状と経過を引き起こします。それ故に、同じ病名でも、患者さんによって効く薬が違ったり、症状が異なったりするのです。

狭心症や胃潰瘍は「原因による分類」ができますから疾患と定義できますが、統合失調症は「症状と経過による分類」だから症候群と定義されます。同じ統合失調症と診断された患者さんでも、患者さんによって原因が異なる可能性があります。統合失調症の患者さんのうち、一部の方にとっては、私たちが発見したように「カルボニルストレス」を原因としたものではないかと考えています。

—— 統合失調症は誰でもかかってしまう病気なのですか?

新井統合失調症はあまりなじみの薄い病気かもしれませんが、厚生労働省の調査によると、現在、日本では約80万人の患者さんがいるといわれています。また100人に1人が発症するともいわれる非常に身近な病気です。統合失調症は、思春期、青年期の早い時期に発症しやすく、実際にないものがあるものとして感じられてしまったり、明らかに誤った内容の出来事であるのに信じこんでしまったり、人と交流しながら生活を営むこと、考えていることや行動を自分で振り返ってみることが難しくなったりと、その症状はさまざまです。

—— 特定の分子が病気に関係することがあるのですか?

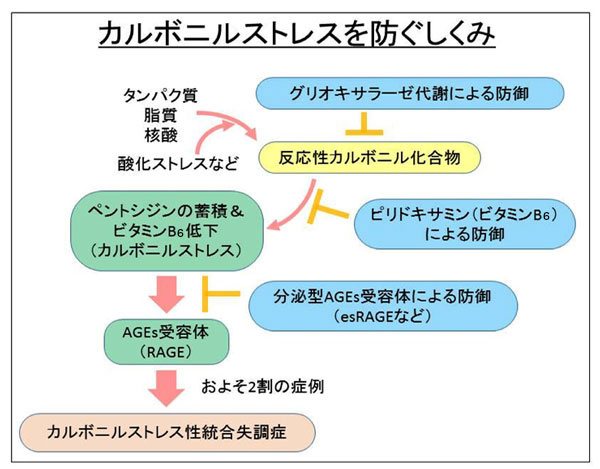

新井人の体の中には、カルボニルストレス* の状態を整える働きをするタンパク質(グリオキサラーゼ)があります。統合失調症の患者さんの中にはこのグリオキサラーゼの働きが弱く、体の状態を整えることが難しい方がいることがわかってきました。カルボニルストレスの状態を整えることがうまくいかないと、体内には「ペントシジン」といった終末糖化産物が蓄積してきます。ペントシジンが蓄積することは患者さんの体にとってあまり良くない状態なので、ビタミンB6によって解毒をします。その結果、患者さんの体内ではビタミンB6が減少していました。このような患者さんのことを私たちは、「カルボニルストレス性統合失調症」と呼んでいます。私たちは、「ペントシジン」が増えて、「ビタミンB6」が減少した状態が、統合失調症の発症や症状と密接に関係しているのではないかと考えて研究を続けています。

生体内の糖や脂質、タンパク質などが反応性に富んだカルボニル化合物と反応(酸化ストレスなどが影響する)して産生される最終糖化産物(ペントシジンなど)が蓄積した状態のこと。

新しい薬の開発に向けて

「カルボニルストレス」には

ビタミンB6「ピリドキサミン」が有効?

—— 統合失調症の原因の一つが「カルボニルストレス」なのでしょうか?

新井これまでの研究から、「カルボニルストレス性統合失調症」の方は、統合失調症と診断された患者さん全体のおよそ2割を占めることが明らかとなりました。

私たちは、統合失調症の発症の要因の一つとして、「カルボニルストレス」があると考えて研究をしています。このタイプの患者さんは、若い時期に発症して入院期間が長い傾向にあることもわかってきました。また、統合失調症の治療にはお薬が必須なのですが、従来の薬が十分に効かないために症状が改善しにくいという特徴もありました。そこで、カルボニルストレス性の患者さんに向けた新しい薬を作るため、研究を続けてみると、「ペントシジン」の数値が減少する時に症状が改善していることがわかりました。つまり、この物質の解毒作用があるビタミンB6を服用してもらうことこそが治療につながるのではないかと考えられたのです。

—— ビタミンB6(ピリドキサミン)を食物から補うことで症状が改善することはありますか?

新井食物からビタミンB6を摂取することで症状が改善することはありません。カルボニルストレスを十分に解毒するためには、十分量のビタミンB6を服用していただくことが必要となってきます。ところが、ビタミンB6には3つのタイプ(ピリドキサール、ピリドキシン、ピリドキサミン)があって、ペントシジンを減らすために必要なビタミンB6は「ピリドキサミン」だけです。食物から摂取できるビタミンB6(ピリドキサミンを含む)は1日数ミリグラム以下と極めて少量です。「ペントシジン」の蓄積を抑えるためには、1日、およそ2,000ミリグラムという1,000倍以上の量が必要となってきますので、食事から摂取することはできません。また、大量のピリドキサミンを服用することの安全性はまだ十分に確立されていませんので、ピリドキサミンを大量に摂取することは絶対に控えてください。

未来への展望

「カルボニルストレス」に対する

薬の承認を目指す

—— 現在、薬の開発はどのような段階ですか?

新井私たちはこれまでにピリドキサミンを用いた医師主導型治験を行いました。10人の患者さんに「ピリドキサミン」を6カ月間飲み続けてもらったところいくつかの症状の改善がみられました。本来、創薬には10年、20年という長い期間が必要とされています。私たちが「カルボニルストレス」を発見してから、10年が経過しましたが、現在、企業の協力を得て承認を目指しています。

今後は、残りの8割の統合失調症でも、「ペントシジン」のような数値の変化で病状を判断できるバイオマーカーを開発し、予防や治療に役立つ新たな分子の発見を目指してまいります。

統合失調症の

発症と食生活の関連性は?

医薬の世界では、糖尿病や高血圧、動脈硬化、肥満、さらには老いとの関係でも注目されている「糖化」。もともと糖化は、1912年、フランスの生化学者ルイ・カミーユ・メヤール(Louis Camille Maillard)博士が報告して以来、食生活との関わり、食品の独特の香り・色・つやなどの付加価値を向上させるための研究から発展を遂げてきました。そして、今、「糖化」が脳やこころの病気とも関係があることもわかってきました。糖尿病では、食事療法が有効であることが言われていますが、さまざまなこころの病気において栄養学との関係を示す明確なデータはまだありません。では、統合失調症の発症や症状の変化などに、どのような食生活との因果があるのでしょうか?

私たちは、今まさに、患者さんの食生活や食行動などを調査している最中で、症状や経過にどのように影響を与えているか解明していきたいと考えています。