このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

依存性物質プロジェクト

モルヒネ、コカインなどの麻薬や覚せい剤などの薬物が働く仕組みを解明し、依存症の治療や医療への応用を研究しています

薬物依存は人々の心身に大きなダメージを与えるだけでなく、犯罪の誘因になるなど、極めて深刻な社会問題です。

一方、依存性薬物の中には術後の痛みや注意欠如・多動性障害(ADHD)の治療薬として役立つものも多くあります。依存性薬物がどのようなメカニズムで依存や有用な効果を発揮するのかを研究し、依存症、疼痛、発達障害などの治療法の開発・改善につなげていきます。

依存性物質プロジェクト

池田 和隆 プロジェクトリーダーが解説します。

Kazutaka IKEDA

Project Leader

依存性物質プロジェクト

池田 和隆 プロジェクトリーダーが解説します。

Kazutaka IKEDA

Project Leader

どんなことに役立つの?

脳におけるドーパミンの役割などが明らかになることで依存症のメカニズムがわかってきました。これにより、新たな依存症治療薬を提案できる可能性があります。

また、痛みを和らげる疼痛治療において、患者さんそれぞれの個性を考慮したテーラーメイド治療法が実現する可能性もあります。さらに、発達障害の治療薬の探索とその応用も目標の一つです。

依存性薬物とは

米国で年間3万人以上を死に追いやる薬物

—— 依存性薬物とは何ですか。

池田モルヒネ、コカイン、アンフェタミン、フェンシクリジンといった薬物名を聞いたことはありますか。これらはすべて依存性薬物です。ほかにも、有機溶剤に含まれるトルエン、お酒の中のエタノール、たばこのニコチンなどに依存性があります。依存性薬物はそれを摂取すると心地よくなる快情動という作用をもたらします。気持ちがいいからさらに摂取したくなるのですが、摂取しすぎると中毒になり、さまざまな依存症を発症します。

—— 米国では薬物中毒が大きな問題になっていますね。

池田米国では、脳や脊髄に作用して痛みを抑える効果をもつ、モルヒネ、ヘロイン、メサドンなどのオピオイド系薬物が鎮痛剤として処方されていますが、その過量服用で毎日90人以上、年間では3万人以上が死亡しています。2017年秋にはトランプ大統領がこうした薬物中毒のまん延を「国家的不名誉」と呼び、緊急事態を宣言しました。

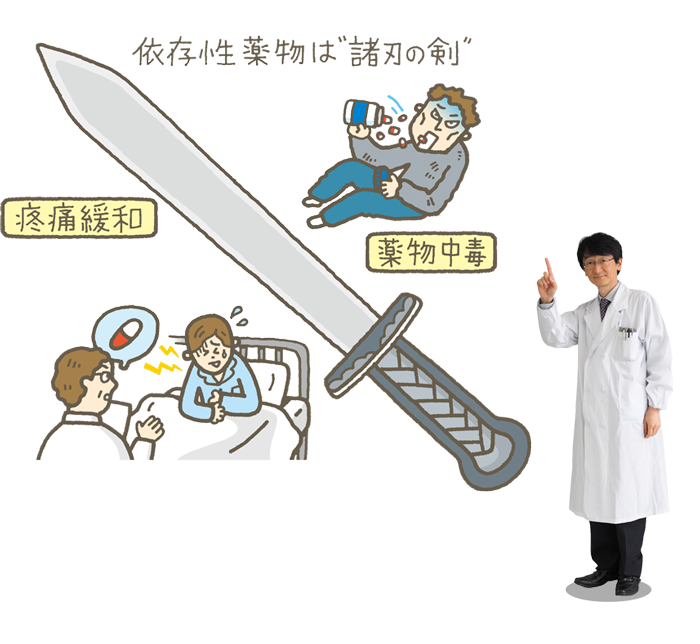

ただ、依存性薬物の中には、耐えきれない痛みを和らげる疼痛治療薬もあります。

まさに依存性薬物は“諸刃の剣”なのです。

作用のメカニズム

遺伝子解析を通して、

患者一人ひとりに適したテーラーメイド医療へ

—— 依存したり、痛みを和らげることができたりするのはなぜですか。

池田依存性薬物はたくさんあり、それぞれ脳内のどの分子(受容体や輸送体、酵素など)に働きかけるかが違うので、作用メカニズムの全容解明には時間がかかります。ただ最終的には快情動をもたらすので、メカニズムには共通点があると考えられます。

—— オピオイドを例に作用のメカニズムを教えてください。

池田オピオイドが中枢神経や末梢神経にあるオピオイド受容体を活性化させるとGタンパク質という分子が活性化し、それがほかの分子に抑制または活性化の作用を果たすことで、鎮痛や多幸感、嫌悪感などの効果を生み出すことがわかっています。依存性薬物の多くは、最終的には脳内にたくさんのドーパミンを発生させ、それが快情動につながるという仮説が今のところ有力です。ただドーパミンをなくしたマウスでもモルヒネの気持ちよさを感じるという報告もあるので、メカニズムの解明にはまだ時間がかかりそうです。

—— モルヒネは痛みを抑えますが、患者によって効き方が違うのはなぜですか。

池田依存性薬物の感受性には個人差があります。アルコールでも飲むと顔が赤くなる人とそうでない人がいますが、そこには遺伝的要因も関係しています。体質を科学的に解明することができれば、その人の遺伝子に合った、より効果的な薬剤投与ができるようになります。

—— それがテーラーメイド医療と呼ばれるものですね。

池田はい。テーラーメイド医療では、これまで医師の手探りでなされていた治療が、より科学的に行われるようになるのです。私たちは東京歯科大学と共同で歯のかみ合わせの矯正手術を受けた患者さん向けのテーラーメイド疼痛治療を始めています。データ解析から得られた一定の計算式はすでに特許出願され、今後は、がんによる痛みを抑える研究にも取り組みます。

発達障害との関係

病気のメカニズムを解明し、

より効果的な治療薬の開発へつなげる

—— 発達障害の治療に依存性薬物を用いようとしていますね。

池田発達障害には、知的障害、自閉スペクトラム症(自閉症)、注意欠如・多動性障害(ADHD)などがあります。特に自閉症とADHDに注目し、その病態の解明と薬物治療法の改善を目指しています。たとえばADHDの治療薬に中枢神経を刺激するメチルフェニデートという治療効果が大きい薬がありますが、これは依存性薬物の一つです。この薬の効用についてマウスを使って研究していくと、脳内のドーパミンと深く関係していることがわかりました。こうしたモデル動物を解析しながら、そこからADHDの症状を抑えるより効果的な治療薬の候補を見つけたいと考えています。

一方で、皮膚や神経系、腎、肺、骨などいろいろなところに良性腫瘍ができる結節性硬化症の患者さんのほぼ半数は、自閉症の症状を併発します。結節性硬化症に影響を与える遺伝子もわかっているので、これを手がかりに自閉症本体を抑える治療薬の開発ができないか、研究を進めているところです。

人類の歴史と共にある依存性薬物

その正体を遺伝子・分子レベルで解明する

モルヒネを含むアヘンケシは紀元前より慰安のために使われていました。インカ帝国では太陽を崇める祭事にコカの葉が使われたという記録が残っています。1960年代のヒッピーと呼ばれる人々が生んだサイケデリック文化にも、LSDなど幻覚剤の使用が色濃く影響しています。また、アルコールも紀元前から現代に至るまで世界で広く飲まれていて、さまざまな文化に影響しています。

このように依存性薬物は人類の歴史と共にあったのですが、ただ、その過度の摂取は大きな社会問題にもなります。薬物を禁止・抑制する政策とは別に、医学の観点に立って、そのメカニズムを遺伝子レベル、分子レベル、細胞レベル、動物行動レベル、人間レベルで解明することが重要です。