このページを印刷

未来を話そう!

プロジェクト研究の紹介

カルパインプロジェクト

タンパク質分解酵素の一つ「カルパイン」がどのように細胞の働きを調節しているか研究しています

環境の変化が起きると細胞はタンパク質の働きを調節して速やかに対応します。細胞内に存在するカルパインという酵素は必要に応じて細胞内のタンパク質を切断します。

タンパク質の構造を変化させることで、タンパク質のもつ機能を活性化させたり、あるいは抑制したりとタンパク質の働きを調節する役割を持っています。

私たちのプロジェクトではカルパインがどのようにタンパク質に働きかけているのかを研究し、カルパインの機能不全で発症する疾患の治療の方向性を探っています。

カルパインプロジェクト

小野 弥子 プロジェクトリーダーが解説します。

Yasuko ONO

Project Leader

カルパインプロジェクト

小野 弥子 プロジェクトリーダーが解説します。

Yasuko ONO

Project Leader

どんなことに役立つの?

カルパインの機能不全や遺伝子変異で発生する病気は筋ジストロフィーや糖尿病、急性食道炎、ガラス体網膜症、神経変性疾患など体のさまざまな部位にわたっています。

カルパインが細胞内のタンパク質にどのように働きかけているのかが明らかになれば、カルパインの働きを抑制する、あるいは逆に修復するといったアプローチで病気の治療法の開発が可能になります。

研究内容

細胞内のタンパク質の働きを調節するカルパイン

—— 研究対象の「カルパイン」とは何ですか?

小野細胞内のタンパク質を分解する酵素、プロテアーゼの一種です。

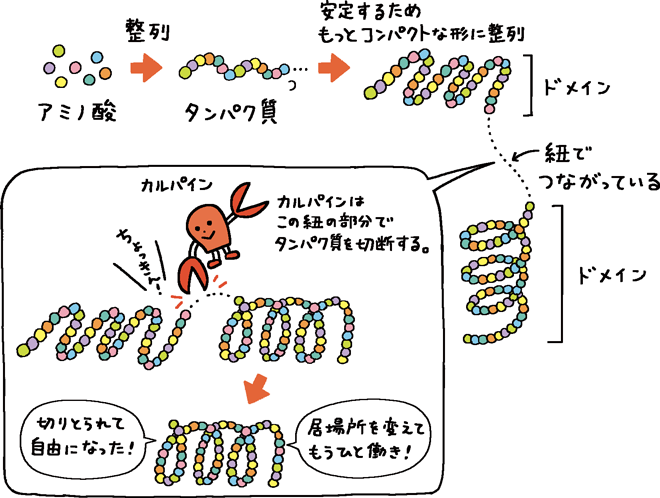

多くのタンパク質は、1000を超えるような大量のアミノ酸が数珠つなぎになっています。通常は200個程度の小さな塊(ドメイン)を作り、ドメイン同士が紐のようなものでつながった構造になっています。たとえばドメインが5つつながったような構造です。

プロテアーゼにはこのタンパク質のつながりをアミノ酸単位に細かくバラバラにしてしまう「分解型」と、ドメイン間の紐を1カ所か2カ所切る「調節型」の2タイプがあり、カルパインは調節型に属しています。人間の細胞内に存在するカルパインは私たちの研究室が1989年に発見した「カルパイン3」をはじめ、全部で15種類あります。

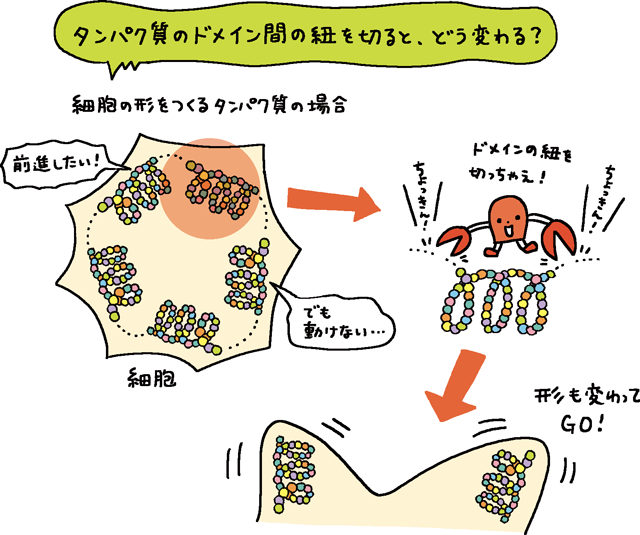

—— タンパク質のドメインのつながりを切るとどうなるのですか?

小野細胞内でタンパク質は環境の変化に対応し、さまざまな働きをしていますが、カルパインがタンパク質のドメインの間の紐を切ることで、ある働きはさらに活性化されたり、逆にある働きは抑制されたりします。

たとえば、1つのタンパク質の中に、脂肪を分解する働きをもつドメインとその働きを抑制するドメインがあるとします。通常はこの2つが紐でつながっているために働きが抑制されているのですが、カルパインがその間のつながりを切ることで、脂肪分解のタンパク質が活性化するといったことが起きるのです。

カルパインがタンパク質の構造を少しだけ変化させることで、タンパク質の機能を調節する。なかなかクリエイティブな酵素であり、非常に進化した酵素だと考えています。

病気との関係

カルパインが働かないと

さまざまな病気を引き起こす

—— カルパインが正しく働かないとどうなるのでしょうか?

小野タンパク質が適切に活性化されなかったり、機能しなかったりしてさまざまな病気を引き起こす可能性があります。たとえば、カルパイン3の遺伝子が変異して作用しなくなることで肢体型筋ジストロフィーが発症するということが明らかになっています。

また、カルパイン10はⅡ型の糖尿病、カルパイン5はガラス体網膜症などの眼疾患、カルパイン14は急性食道炎に関係していることが明らかになっています。

このほか、筋・心疾患、がん、皮膚疾患、マラリア、歯周病などさまざまな病気に働きが強すぎたり弱すぎたりして関与しています。

—— カルパインに働きかけて病気を治すことはできないのでしょうか?

小野カルパインが過剰に働いていることで発生している疾患については、カルパインの働きを抑える阻害剤が有効ではないかと考えられています。逆にカルパインの働きが悪かったり、機能しなかったりするために発生した疾患については、カルパインの機能を補ったり修復するアプローチもあります。それぞれ現在研究や開発が進められています。

未来への展望

治療法の開発には

カルパインの働きを解明することが必要

—— 治療薬開発はどの段階まで進んできているのでしょうか?

小野カルパインの働きを抑制するような治療薬の研究が盛んに進められてきましたが、なかなかうまくいっていません。治療薬はほかのプロテアーゼの働きには影響せず、カルパインだけを抑制しなくてはなりませんが、カルパインだけを特異的に抑える物質をなかなか見つけられないためです。

治療薬の開発にはカルパインがタンパク質のつながりのどこを特異的に切断しているのかという「基質特異性」を明らかにすることが必須で、私たちの研究はそこに力を注いでいます。

—— カルパインを知ることが治療薬開発の第一歩なのですね。

小野カルパインはランダムにドメインの紐を切っているように見えるのですが、何らかのルールの下、限定的にこの位置と決めて切っている。その複雑なルールをコンピューターの力を借りて、解析中です。

マウスを使った実験も行っています。特定のカルパイン遺伝子を壊した遺伝子改変マウスを使い、カルパインがうまく機能しないと、どのような症状が起きるのかを検証し、何を投与したら機能が改善するのかなどを探っています。

同時にカルパインの立体構造もコンピューターの力を借りて解析を進めています。

カルパインの特異性を明らかにすることで、治療薬の開発を次の段階へと進めていきたいですね。

筋ジストロフィーの

治療へのさまざまなアプローチ

肢体型筋ジストロフィーはカルパイン3が遺伝子変異のために機能しなくなり、発症します。そこで、壊れてしまっているカルパイン3の遺伝子を正常な遺伝子に入れ替える遺伝子治療の研究がフランスを中心に進められています。

また、筋ジストロフィー発症後に、カルパイン1と2が活性化しすぎて筋肉を壊すことも明らかになり、この2つのカルパインの働きを抑制する薬の開発も進められています。

さらに遺伝子改変マウスの実験で、カルパイン6の遺伝子が働かないマウスはカルパインが活性化しているマウスに比べて、筋肉が少し大きくなるという現象が見られました。この発見から、筋肉がやせ衰えてしまう症状に対抗するために、カルパイン6の働きを抑える治療法の研究も始まりました。

カルパインをターゲットとしたさまざまなアプローチによる筋ジストロフィーの治療法開発が現在、世界中の多くの研究室によって進められています。