脳卒中と

肺炎の意外な関連?

高齢者は体力や免疫力が低下している場合があるため肺炎になりやすく、病状がひどい時には死に至る場合があります。

風邪をこじらせて肺炎というのは若い人でも起こりますが、高齢者の場合には脳卒中が肺炎の引き金になっている可能性があるため注意が必要です。通常は食べ物や唾液が誤って気管に入るとひどくむせますが、これは食べ物や唾液に混じって細菌が肺に到達するのを防ぐ(誤嚥を防ぐ)ための重要な防御メカニズムです。脳卒中を起こすと後遺症として、この誤嚥を防ぐ「むせ」を起こす力が弱ってしまうことがあります。つまり、脳卒中患者さんにとって肺炎の起こしやすさは、重大な後遺症の一つと考えることができます。

実は、脳卒中は必ずしも目立った症状を伴わないことがあり、患者さんも知らない間に脳卒中を起こしていることがあります。これらは「かくれ脳梗塞」、「かくれ脳出血」とも呼ばれ、脳ドックなどでたまたま撮影した脳の画像で発見されます。「かくれ脳梗塞」、「かくれ脳出血」も誤嚥による肺炎を起こしやすくなる原因となりますので、脳卒中を起こした原因の究明と再発予防、肺炎を予防するための治療を行っていくことが重要です。

2021年5月21日

脳卒中ルネサンスプロジェクトの中村幸太郎研修生、七田崇プロジェクトリーダーらは、脳梗塞モデルマウスを用いた実験により、脳梗塞をさらに悪化させる「脳内炎症」の新たなメカニズムを解明しました。

「脳内炎症」を引き起こす新たなタンパク質を発見

〜脳梗塞への治療応用につながることが期待〜

研究の背景

脳梗塞は脳の血管が詰まることで発症し、脳組織が傷害され、手足のまひや言語障害等の後遺症が長期間にわたり続く可能性がある疾患です。さらに後遺症によりクオリティ・オブ・ライフを著しく低下させます。超高齢化社会を迎えた日本のみならず世界中で健康寿命を短縮する主原因となることから、治療法の開発が強く望まれてきました。しかし、既存の治療法である血栓溶解療法や血栓除去術は、発症してから数時間しか使えないなどの厳しい制約があることから、発症から長時間経っても効果がある治療法の開発が強く望まれていました。

このような中で私たちが注目したのが、発症後に引き起こされる「脳内炎症」でした。発症後の脳内では、脳の傷害に伴って生体内の免疫が活性化されます。免疫の活性化により、炎症が引き起こされ、数日間持続しますが、この炎症により脳はさらに傷害され、脳梗塞をさらに悪化させます。つまり、この炎症が引き起こされるメカニズムを明らかにできれば、これを標的とした治療可能時間の長い新たな治療法の開発につながると考えました。

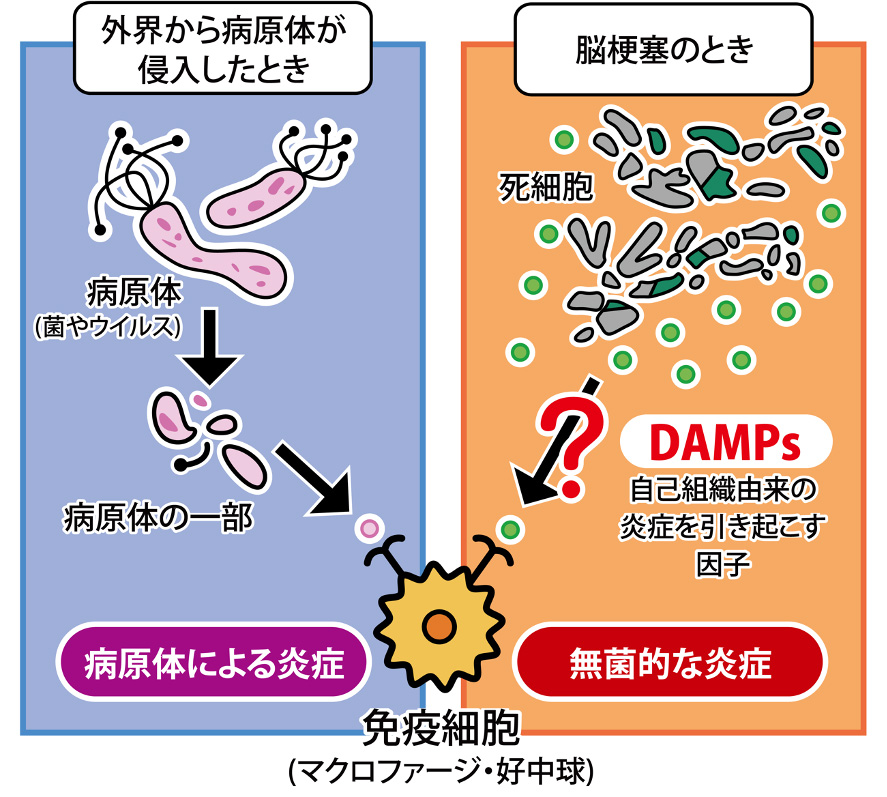

私たちの身体は免疫の働きによって、外界から侵入してきた細菌やウイルス等の病原体から守られています。病原体が体内に侵入すると、細菌の成分やウイルス由来のタンパク質といった病原体の一部をマクロファージや好中球*1)*1)マクロファージや好中球

血液や骨髄等に存在する免疫細胞。細菌やウイルス等の微生物の侵入や臓器の異常の際にいち早く活性化して免疫応答を起こす役割を持つ。細菌・ウイルス由来の物質や、死細胞由来の物質を認識すると活性化して、様々な炎症性サイトカインを産生する。これらは、免疫細胞の臓器への浸潤を促進したり、血管を拡張させて浮腫を起こしたりするなど、他の免疫細胞や臓器の細胞が起こす炎症を促進する効果がある。等の免疫細胞がいち早く認識し、生体防御のため炎症が引き起こされます。しかし、脳の場合は、血液脳関門*2)*2)血液脳関門

脳の血管と脳細胞間にある特定の物質以外の交換を制限する機構である。病原体等の血液からの非特異的な脳中枢への侵入や、脳内産生物質の血液への流出を阻止する物理的な障壁として機能する。と呼ばれるバリアが存在し、外部からの異物の侵入を防いでいるために極めて無菌的な臓器であると考えられています。脳には、炎症を引き起こす原因となるような病原体はほとんど存在しません。

では、なぜ脳梗塞の場合でも炎症が起こるのかというと、細胞死や組織の損傷等、細胞のダメージに伴って放出される自己の組織由来のタンパク質、DNAやRNA等の核酸によっても免疫が活性化され、炎症が引き起こされるためです。このような自己の組織由来の炎症(無菌的な炎症)を引き起こす因子は、「ダメージ関連分子パターン(DAMPs)*3)*3)ダメージ関連分子パターン(DAMPs)

細胞死や細胞の損傷等、細胞のストレスに伴って細胞から受動的に細胞外に放出され、周囲の組織や免疫細胞等に危険を知らせるアラームのような役割を担う因子のこと。これまでに、HMGB1やHSP(Heat shock protein)等のタンパク質やヒアルロン酸、酸化型LDL、核酸等がDAMPsとして機能することが知られている。」と呼ばれます(図1)。脳梗塞において炎症を引き起こす因子の解析はこれまで不十分であったため、そうした因子を同定できれば、画期的な治療標的となると考えました。

通常、外界から病原体が侵入すると、免疫細胞は病原体の一部を認識して活性化し、炎症を引き起こす。一方で脳梗塞の場合、免疫細胞は組織傷害や細胞死に伴って自己の細胞から放出される自己組織由来の炎症を引き起こす因子によって活性化し、炎症を引き起こす。脳梗塞において炎症を引き起こす因子の解析はこれまで不十分であったため、そうした因子を同定できれば、画期的な治療標的となると考えられる。

研究の内容

私たちは、これまでに脳梗塞を起こしたモデルマウスを用いて、脳梗塞における炎症を引き起こす因子を探索し、ペルオキシレドキシンタンパク質*4)*4)ペルオキシレドキシンタンパク質

ペルオキシレドキシンタンパク質は、細胞に対して有毒な過酸化水素(H2O2)等の活性酸素種を無毒化する酸化防止酵素として、細菌から哺乳類の細胞内にも存在することが知られていていた。哺乳類ではこれまでに、6種類(Prx1~Prx6)のペルオキシレドキシンファミリータンパク質が同定されている。を同定していました。しかし、ペルオキシレドキシンタンパク質だけでは炎症を引き起こす作用が弱く、脳にはさらに重要な因子が存在すると考えられました。そこで、さらに探索したところ、機能不全によりパーキンソン病の原因にもなるDJ-1タンパク質*5)*5)DJ-1タンパク質

細菌から哺乳類まで幅広く生体内に存在し、通常は細胞内にあり、細胞に有害な過酸化水素を無毒化する酸化防止酵素である。また、これまで神経細胞内のDJ-1タンパク質は、酸化防止作用により、脳梗塞による強い酸化ダメージから細胞を保護する作用を持つと報告されてきた。が、脳梗塞後の脳内炎症を引き起こす作用をもつことを明らかにしました。

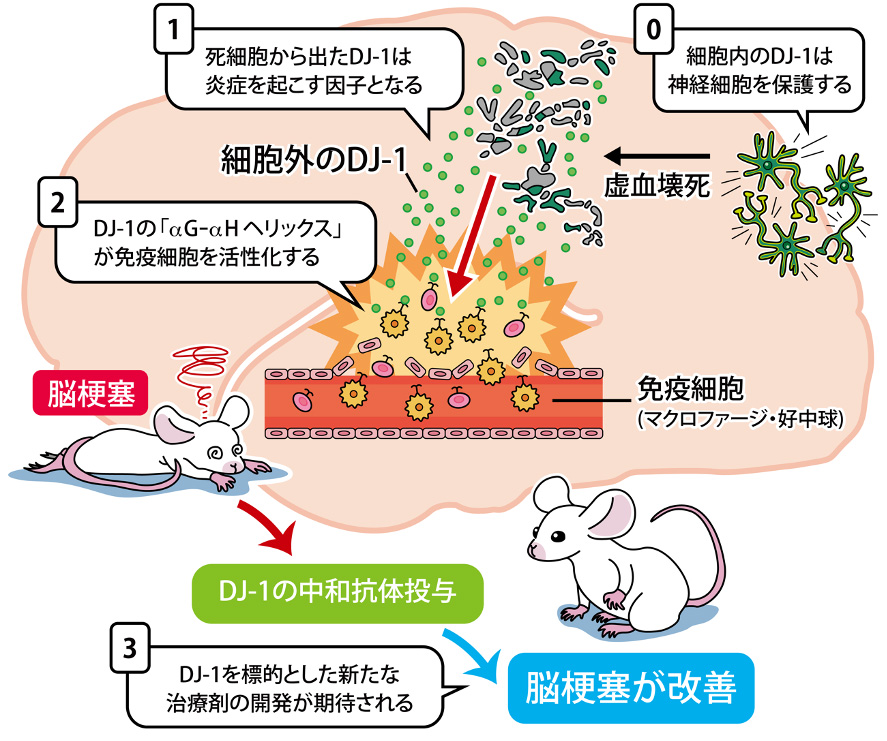

私たちは、脳梗塞を悪化させる脳内炎症が引き起こされるメカニズムに着目し、次の3点を明らかにしました(図2)(図3)。

- ①DJ-1タンパク質は脳内炎症を引き起こす因子として作用する

脳の神経細胞に存在するDJ-1タンパク質は、これまでパーキンソン病等で神経細胞を保護する作用をもつと報告されていましたが、脳梗塞発症後の脳内では免疫細胞を活性化し、脳内炎症を引き起こす因子(DAMPs)として作用することを明らかにしました。

私たちは、脳梗塞の発症から12-24時間後に、DJ-1タンパク質が虚血壊死に陥った神経細胞から外に放出されることを発見し、この細胞外のDJ-1タンパク質は、脳梗塞後の脳内に広がってくるマクロファージや好中球等の免疫細胞の表面に発現しているトル様受容体(Toll like receptor, TLR)*6)*6)トル様受容体

自然免疫系の免疫細胞が発現する受容体。主に細菌のリポ多糖や脂質タンパク質、ウイルス由来のDNAやRNAといった核酸を認識し、細胞内にシグナルを伝えることで多様な免疫応答を引き起こす。近年は、組織傷害によって放出されたDAMPsを認識する受容体としても注目されている。それぞれ認識する物質が異なる9種類のトル様受容体(TLR1-9)が報告されている。のうち、TLR2並びにTLR4と直接結合することを見出しました。DJ-1タンパク質は、TLR2並びにTLR4を介して免疫細胞を活性化し、炎症性サイトカインの産生を促したことから、脳内炎症を引き起こす因子、すなわちDAMPsであることを世界で初めて明らかにしました。 - ②DJ-1タンパク質の特定のアミノ酸配列に炎症を引き起こす機能がある

DJ-1タンパク質の構造を解析した結果、αG-αHヘリックスと呼ばれるアミノ酸配列が、免疫細胞を活性化し、炎症を引き起こすために必要な配列であることを同定しました。さらに、この配列は他のDAMPsには見られず、DJ-1タンパク質に特異的な配列であることを明らかにしました。 - ③DJ-1タンパク質を中和する抗体は脳梗塞に対する治療効果がある

DJ-1タンパク質の遺伝子を欠損したマウスを用いて脳梗塞モデルマウスを作製したところ、DJ-1タンパク質が存在しないと脳梗塞後の炎症が著しく抑制されたことから、DJ-1タンパク質は脳内炎症に重要な因子であることが示されました。そこで、DJ-1タンパク質の作用を中和する抗体を脳梗塞モデルマウスに投与したところ、脳梗塞後の脳における炎症性サイトカインの産生が抑制され、さらに脳梗塞体積の減少や神経症状の顕著な改善が認められました。

これらの研究成果によって、脳内炎症を引き起こす因子であるDJ-1タンパク質を標的とした新たな治療剤の開発に繋がる可能性があり、今後の脳梗塞治療への応用が期待されます。

細胞内のDJ-1タンパク質は酸化防止作用により神経細胞を保護する。①脳梗塞により虚血壊死に陥った神経細胞から細胞外に放出されたDJ-1タンパク質は、炎症を引き起こす因子として作用する ②DJ-1タンパク質のαG-αH ヘリックス配列が、脳梗塞後の脳内に入り込んできた免疫細胞を活性化して炎症を引き起こす ③DJ-1タンパク質の作用を中和する抗体を投与すると、脳梗塞の症状が改善されたことから、DJ-1タンパク質は、脳梗塞治療における新たな治療標的になると期待される。

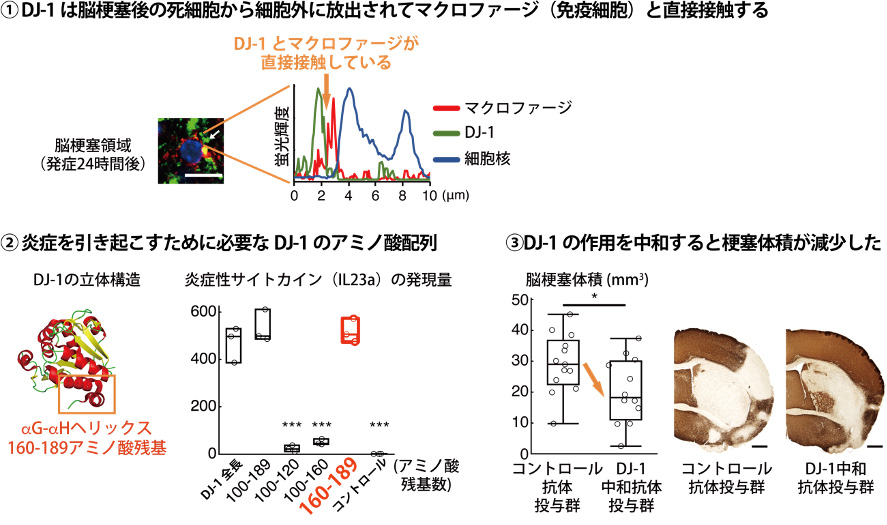

- ①(左)脳梗塞発症から24時間後のマウスの脳梗塞組織を免疫染色した写真。緑はDJ-1タンパク質、赤は免疫細胞であるマクロファージの細胞表面、青はマクロファージの細胞核を示す (スケールバー: 10 μm)。(右)蛍光輝度を定量すると、DJ-1とマクロファージが直接接触していることがわかる。

- ②(左)DJ-1タンパク質のうち160-189アミノ酸残基(αG-αH ヘリックス)の配列が炎症を引き起こすために必要な配列であることが明らかとなった。(右)DJ-1タンパク質(全長:1-189アミノ酸残基)のうち様々な長さの配列を作製して培養マクロファージを刺激し、炎症性サイトカイン(IL-23a)の産生を定量したところ、160-189アミノ酸残基の配列でDJ-1タンパク質の全長と同程度の活性が認められた。

- ③DJ-1タンパク質の作用を中和する抗体を脳梗塞モデルマウスに投与した結果、発症から7日後の梗塞体積がコントロール抗体投与群と比較して有意に減少した(*: P<0.05, スケールバー: 500 μm)。

研究の意義と今後の展望

今回の研究から、脳梗塞における新しい脳内炎症メカニズムが明らかとなりました。DJ-1タンパク質はヒトの脳内でも発現していることから、DJ-1タンパク質を標的として、脳内炎症を抑制し得る新たな治療法の開発につながる可能性があります。

さらに、がんやパーキンソン病等の神経変性疾患の患者においては、細胞内のDJ-1タンパク質が増加することが報告されています。これらの疾患でも炎症が観察されることから、細胞外に放出されたDJ-1タンパク質が影響を与えている可能性があり、過剰な炎症や組織傷害を伴う疾患に対する新たな治療標的にもなることが期待されます。

用語説明

- *1)マクロファージ・好中球:

- 血液や骨髄等に存在する免疫細胞。細菌やウイルス等の微生物の侵入や臓器の異常の際にいち早く活性化して免疫応答を起こす役割を持つ。細菌・ウイルス由来の物質や、死細胞由来の物質を認識すると活性化して、様々な炎症性サイトカインを産生する。これらは、免疫細胞の臓器への浸潤を促進したり、血管を拡張させて浮腫を起こしたりするなど、他の免疫細胞や臓器の細胞が起こす炎症を促進する効果がある。

- *2) 血液脳関門(Blood-brain barrier, BBB):

- 脳の血管と脳細胞間にある特定の物質以外の交換を制限する機構である。病原体等の血液からの非特異的な脳中枢への侵入や、脳内産生物質の血液への流出を阻止する物理的な障壁として機能する。

- *3) ダメージ関連分子パターン(Damage-Associated Molecular Patterns, DAMPs):

- 細胞死や細胞の損傷等、細胞のストレスに伴って細胞から受動的に細胞外に放出され、周囲の組織や免疫細胞等に危険を知らせるアラームのような役割を担う因子のこと。これまでに、HMGB1やHSP(Heat shock protein)等のタンパク質やヒアルロン酸、酸化型LDL、核酸等がDAMPsとして機能することが知られている。

- *4) ペルオキシレドキシンタンパク質(Peroxiredoxin, Prx):

- ペルオキシレドキシンタンパク質は、細胞に対して有毒な過酸化水素(H2O2)等の活性酸素種を無毒化する酸化防止酵素として、細菌から哺乳類の細胞内にも存在することが知られていていた。哺乳類ではこれまでに、6種類(Prx1~Prx6)のペルオキシレドキシンファミリータンパク質が同定されている。

- *5) DJ-1タンパク質:

- 細菌から哺乳類まで幅広く生体内に存在し、通常は細胞内にあり、細胞に有害な過酸化水素を無毒化する酸化防止酵素である。また、これまで神経細胞内のDJ-1タンパク質は、酸化防止作用により、脳梗塞による強い酸化ダメージから細胞を保護する作用を持つと報告されてきた。

- *6) トル様受容体(Toll like receptor, TLR):

- 自然免疫系の免疫細胞が発現する受容体。主に細菌のリポ多糖や脂質タンパク質、ウイルス由来のDNAやRNAといった核酸を認識し、細胞内にシグナルを伝えることで多様な免疫応答を引き起こす。近年は、組織傷害によって放出されたDAMPsを認識する受容体としても注目されている。それぞれ認識する物質が異なる9種類のトル様受容体(TLR1-9)が報告されている。