研究内容の紹介

睡眠研究の課題2

心身の回復には良質な睡眠が必要とされます。しかし夜間睡眠が妨害される睡眠障害があるかどうか、という判定以外に睡眠の質的評価は難しいのが現状です。そもそも睡眠の主観評価と睡眠ポリグラフ検査(PSG)などの客観評価は、必ずしも一致しません。

例えば眠気は一日活動したあとには自然と生じる生理的現象です。この眠気が病的であるか判定するのは、簡単ではありません。眠気には複数の側面があり、「覚醒がなくなれば自然と睡眠が生じる」という一次元的な理解で説明することができないためです。

研究紹介2 睡眠障害の適切な客観的評価法 臨床症例研究

<研究の背景>

現行の睡眠障害診断分類では、病的眠気について、2つの定義と対応する客観的診断法が記述されています。

- 日中覚醒時間帯に「居眠りを反復する」こと

→反復睡眠潜時検査(MSLT)で睡眠の生じやすさを評価。昼寝試行を4-5回行い、睡眠脳波出現までの時間-平均睡眠潜時(mSL)の短縮を測定する。

病的眠気の判定基準: mSL ≤8分 - 心身回復の必要を超えて「睡眠時間が延長する」こと

→24時間睡眠ポリグラフ検査(24hr PSG)で、一日総睡眠時間(TST)の延長を測定する。

病的眠気の判定基準: TST ≥11時間

特発性過眠症は「頭がぼんやりした状態が続く」症状が特徴で、その適切な客観的診断法が確立されていません。

<研究の成果>

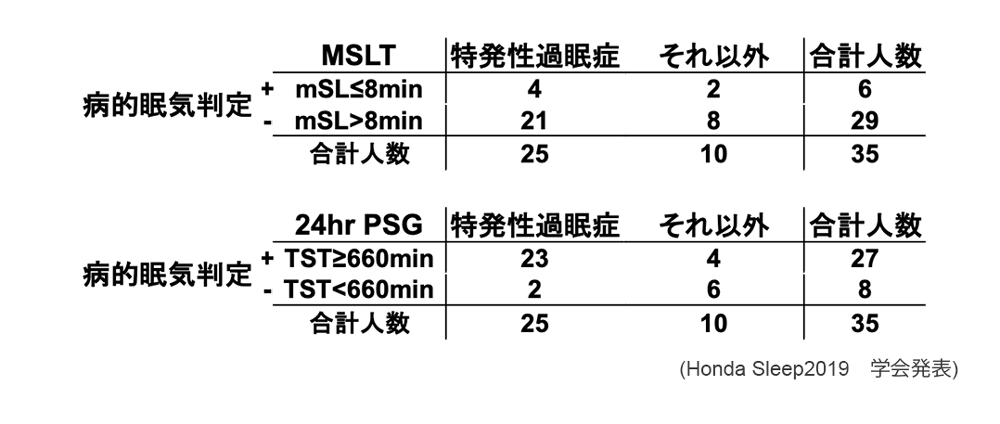

特発性過眠症が疑われる35名に、24hr PSGとMSLTでの評価を行い、最終診断に対する2つの評価法を比較しました。(表)

検査の感度、精度はMSLTでそれぞれ12%, 34%、24hrPSGで92%, 83%であり、特発性過眠症の眠気は24hrPSGでより適切に評価できることを見出しました。