Miyashita M, Yamasaki S, Ando S, Suzuki K, Toriumi K, Horiuchi Y, Yoshikawa A, Imai A, Nagase Y, Miyano Y, Inoue T, Endo K, Morimoto Y, Morita M, Kiyono T, Usami S, Okazaki Y, Furukawa TA, Hiraiwa-Hasegawa M, Itokawa M, Kasai K, Nishida A, Arai M. Fingertip advanced glycation end products and psychotic symptoms among adolescents. NPJ Schizophr. 2021 Aug 12;7(1):37. doi: 10.1038/s41537-021-00167-y.

私たちはこれまで、発症して薬物療法を受けている統合失調症患者において、血液中のAGEsの値が健常者の値と比較して有意に高いことを報告してきました[1, 2]。しかしながら、薬の影響でAGEsの値が高くなる可能性を指摘されていました。また、思春期児童を対象にしてAGEsの値と精神病症状の関連を調べた研究はなく、AGEsの値が発症前から高いかどうか、わかりませんでした。

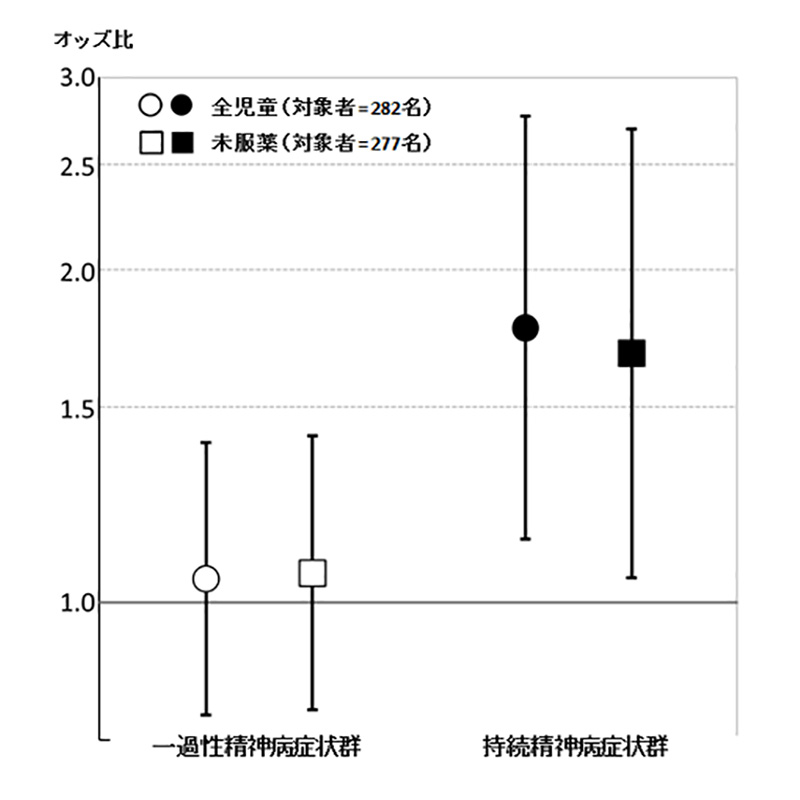

本研究では、東京ティーンコホート(http://ttcp.umin.jp/)と連携し、282名の思春期児童を対象に研究を行いました。研究開始前と1年後の2時点で、AGEsセンサー(SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION)[3]を用いて、非利き手の中指の腹を使って痛みを伴うことなくAGEsを測定しました。同時に、精神科医が全ての児童に対して面接を行い、精神病症状の有無や程度を評価しました。282名のうち、研究開始前と1年後の両方とも精神病症状が無かった児童(精神病症状無し群)が200名(70.9%)、研究開始前あるいは1年後のどちらか一方だけで精神病症状が有った児童(一過性精神病症状群)が67名(23.8%)、研究開始前も1年後も両方とも精神病症状が有った児童(持続精神病症状群)が15名(5.3%)でした。それぞれの群で、年齢、性別、腎臓の機能、家庭の経済状況、親が精神疾患にかかったことがある割合に明らかな差はありませんでした(表1)。次にそれぞれの群とAGEsの関連について、抗精神病薬を服用している児童(5名)を除外して、解析を行いました。その結果、研究開始時点でAGEsの値が高くなるほど、精神病症状が持続するリスクが有意に高くなりました(図1)。精神病症状が持続することは統合失調症を発症するリスクになります[4]。今回の研究は、統合失調症を発症するリスク状態にある思春期児童(持続精神病症状群)では、抗精神病薬を服用していなくても、すでにAGEsの蓄積が始まっていることを明らかにしました。

| 全児童 | 精神病症状 無し群a,1 | 一過性 精神病症状群a,2 | 持続 精神病症状群a,3 | p | |

|---|---|---|---|---|---|

| 対象者数 (%) | 282 (100.0) | 200 (70.9) | 67 (23.8) | 15 (5.3) | - |

| 年齢 (歳, 平均 [標準偏差]) | 13.4 [0.6] | 13.4 [0.5] | 13.5 [0.6] | 13.4 [0.5] | 13.4 [0.5] |

| 性別 (男性/女性) | 156 / 126 | 108 / 92 | 39 / 28 | 9 / 6 | 0.779 |

| AGEs値 (a.u., 平均 [標準偏差]) | 0.44 [0.06] | 0.44 [0.06]d | 0.44 [0.07] | 0.48 [0.09]d | 0.040 |

| 尿中クレアチニン (mg/dl, 平均 [標準偏差]) | 153.2 [67.5] | 151.8 [59.7] | 157.0 [78.4] | 154.9 [106.5] | 0.862 |

| 社会経済的地位 b, 対象者数 (%) | 24 (8.9) | 16 (8.4) | 7 (10.8) | 1 (7.1) | 0.819 |

| 両親の精神疾患の既往歴, 対象者数 (%) | 10 (3.5) | 6 (3.0) | 4 (6.0) | 0 (0.0) | 0.391 |

略語:AGEs, advanced glycation end products (終末糖化産物) ; a.u., arbitrary unit (任意単位).

年齢、性別を調整した多項ロジスティック回帰分析5) によって算出された AGEs のオッズ比6) を示した図。精神病症状無し群を対照にした場合、一過性精神病症状群のオッズ比 (左) は有意ではないが、持続精神病症状群のオッズ比(右) は有意に上昇する。(エラーバー; 95%信頼区間)

統合失調症を発症するリスク状態にある思春期児童に対しては、なるべく早い段階で気づいて適切な対処法を一緒に考えることが大切です。しかし、このような状態にある児童にとって周囲に相談することは簡単ではなく、早く気づくことは容易ではありません。今回の研究で測定に使用したAGEsセンサーは、痛みを伴うことが無く、3分程度で測定が終了します。また、持ち運びもできるため、病院やクリニックでの使用にとどまらず、学校や地域での活用も期待されます。以上から、AGEsセンサーの長所を生かして、AGEs蓄積の程度を知ることによって、発症リスクのある児童を早期に発見して適切な介入につなげることができるかもしれません。また、AGEsの値を正常にする治療法が開発されれば、発症の予防に貢献することができるかもしれません。