Masada M, Toriumi K, Suzuki K, Miyashita M, Itokawa M, Arai M. Role of pentosidine accumulation in stress-induced social behavioral deficits. Neurosci Lett. 2025 Feb 27;852:138180.

doi: 10.1016/j.neulet.2025.138180. Epub ahead of print. PMID: 40023363.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394025000680?via%3Dihub

doi: 10.1016/j.neulet.2025.138180

糖化ストレスは、終末糖化産物(AGEs)の蓄積によって引き起こされる病理学的プロセスであり、統合失調症との関連が示唆されています。当研究室では、ペントシジンと呼ばれる特定のAGEが統合失調症患者の約40%で蓄積していることを確認し、陰性症状との相関を報告しました[1]。また、AGEの合成を阻害するビタミンB6(ピリドキサミン)が、ペントシジンの蓄積を抑制し、一部の症状を改善することも示されています[2]。

一方、社会的ストレスも統合失調症の発症と密接に関係しており、特にストレス脆弱性の高い個体ではそのリスクが増大します。ストレスによって誘発される高血糖はAGEの生成を促進し、これが酸化ストレスや炎症を引き起こし、細胞障害へとつながることが知られています[3,4]。

本研究では、社会敗北ストレス(SDS)マウスモデルを用いて、社会的ストレスと統合失調症の関係を糖化ストレスの観点から検討しました。本研究の成果は、統合失調症の分子メカニズムの解明に貢献し、新たな予防・治療戦略の開発につながることが期待されます。

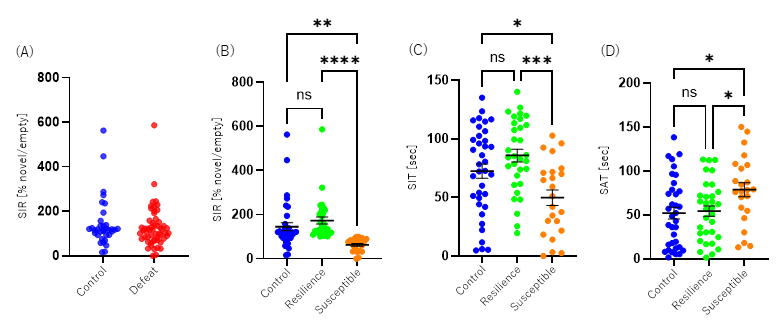

まず、社会的ストレスとペントシジン蓄積との関連を明らかにするため、マウスにSDSを負荷しました。SDSのパラダイムでは、マウスの社会性低下に個体差が存在することに着目し、ストレス曝露の前後で接触時間が低下する群(社会的接触率: interaction ratio(SIR)< 100)を「脆弱群(Susceptible)」、ストレスを与えても接触時間が低下しない群(SIR > 100)を「レジリエンス群(Resilience)」と定義し、両者を比較することで個体のストレス脆弱性に関する評価ができます[5]。本研究においても、先行研究と同様にSIR(図1A)の値を用いて、ストレス負荷群を「レジリエンス群」と「脆弱群」に分別することができました(図1B)。また、脆弱群において、社会的接触時間(SIT)が低下し、社会的回避時間(SAT)が増加していました(図1C, D)。

(A) 対照群(Control)とストレス曝露群(Defeat)とを比較し、社会性行動試験の指標であるSIR を基準に分類を行いました。SIR > 100のマウスを「レジリエンス群(Resilience)」、SIR < 100のマウスを「脆弱群(Susceptible)」と分類しました。

(B) SIR、(C) SIT、(D) SATの結果を対照群、レジリエンス群、脆弱群で比較したころ、脆弱群でのみSIRの低下、SITの低下、SATの増加が認められました。

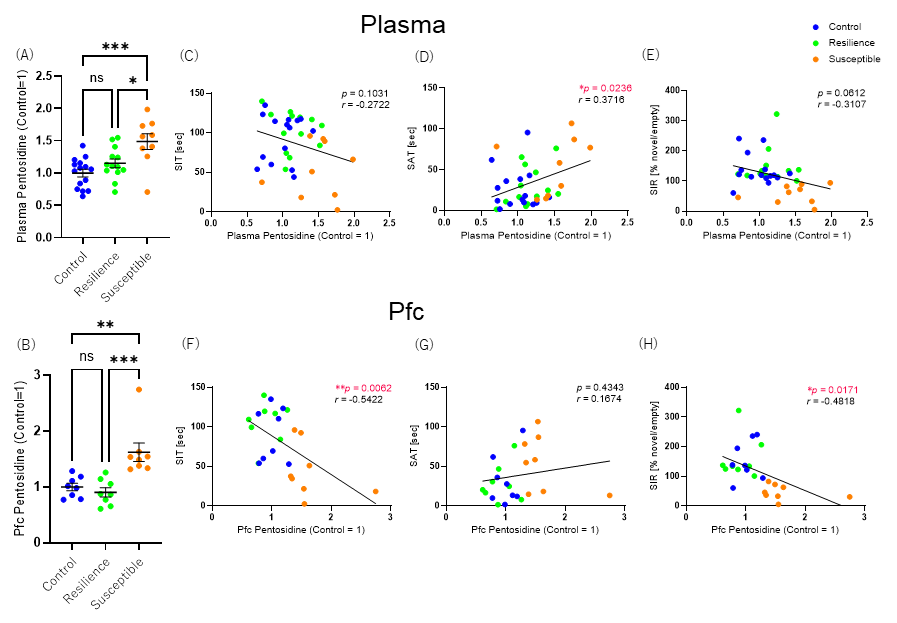

次に、マウスの血漿中および前頭前皮質(Prefrontal cortex: Pfc)のペントシジン量をHPLCにより測定しました。その結果、SDSの曝露により、脆弱群における血漿中およびPfc中のペントシジン量が有意に増加していました(図2A-B)。この結果から、ストレスに対する脆弱性がペントシジン蓄積と関連することが示唆されました。

さらに、社会性行動とペントシジン量の相関を解析しました。血漿中ペントシジンはSATと有意な正の相関を示し(図2D)、SIT(図2C)およびSIR(図2E)とは負の相関傾向を示しました。一方、Pfc中ペントシジンはSIT(図2F)およびSIR(図2H)と有意な負の相関を示し、SAT(図2G)とは正の相関傾向を示しました。これらの結果は、ペントシジン値が高いほど、社会性行動障害を示すことを意味しています。

(A) 血漿中および(B) Pfc中のペントシジンレベルを各実験群間で比較したところ、脆弱群でペントシジンが増加していました。

(C) – (E) 血漿中および (F) – (H) Pfc中のペントシジンレベルと各行動指標との関連を示す。ペントシジンが蓄積するほど、社会性行動が低下していました。

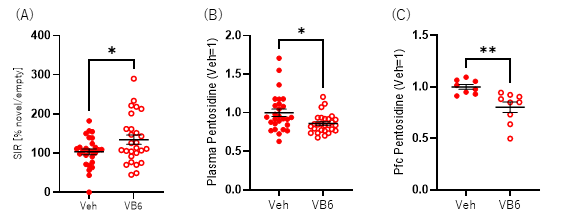

続いて、ペントシジンの増加と社会性行動減少の関連を検討するために、SDS負荷時にAGEs合成阻害剤であるピリドキサミンを投与し、社会性行動障害が改善するか検討しました。SDS負荷群をそれぞれVehicle投与群 (Veh)、ピリドキサミン投与群 (VB6)の2群に分け、SDS負荷時に投与を行いました。社会性行動試験の結果、ピリドキサミンの投与により、SDS曝露により低下していたSIRが改善しました (図3A)。また、マウスの血漿中およびPfc中のペントシジン量をHPLCによって測定したところ、ピリドキサミンの投与によってSDS負荷によるペントシジン増加を抑制することができました (図3B-C)。

以上より、社会的ストレスによるペントシジンの蓄積が社会性行動障害の原因である可能性が示唆されました。また、ピリドキサミンの投与によって社会的ストレス誘発性の行動異常が予防できる可能性が見出されました。

(A) Vehicle投与群とピリドキサミン投与群でSIRを比較した結果、ピリドキサミンの投与によりSIRが改善しました。

(B) 血漿及び (C) Pfc中のペントシジンレベルを比較したところ、ピリドキサミンの投与により、社会的ストレス誘発性のペントシジン蓄積を抑制することができました。

以上の結果から、SDSモデルにおいてペントシジンが蓄積し、ペントシジン蓄積値と社会性行動異常との間に有意な相関があることを明らかにしました。このことは、ペントシジンの蓄積が社会性行動異常を引き起こす可能性を示唆しています。これまで、ストレスによる社会性行動異常については多くの報告があるものの、その分子基盤としてペントシジンの影響を明らかにした研究は本研究が初めてです。今後、ペントシジンによる社会性行動異常の分子基盤を解明することで、統合失調症における社会性行動低下に対する新たな分子治療法の開発につながることが期待されます。