実験動物ツパイを用いた研究

実験動物ツパイを用いた研究

ツパイとは?

ツパイという動物をご存じでしょうか。ツパイは外見がリスに似た小型の動物で、以前は霊長類に分類されていたほど、遺伝学的にヒトに近縁な動物です(図1)。そのため、感染症の分野だけでなく、視覚やうつ病に関する研究など多分野に渡って用いられています。

ツパイのゲノムデータベースの構築

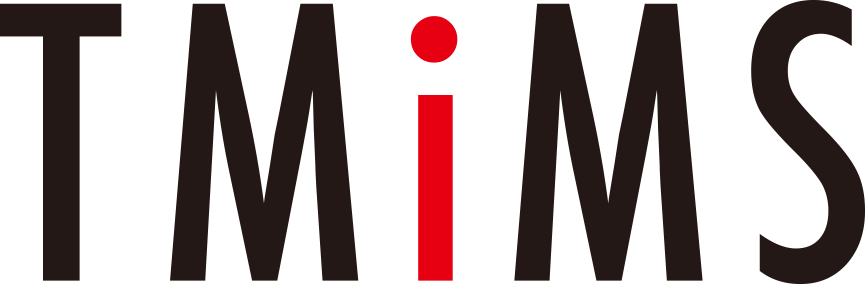

ツパイは実験動物として高い有用性を持つ一方で、より詳細な解析を進めるうえで必須となる遺伝子情報が十分明らかになっているとはいえず、ツパイの遺伝子の解析・同定が求められていました。私たちは、ツパイの全ゲノムシークエンスおよびRNAシークエンスを行い、これらのデータを統合して、ツパイの遺伝子情報の網羅的な解析を行いました。得られた遺伝子情報は選別を行い、12,612遺伝子の蛋白質翻訳領域の塩基配列を同定することができました。さらに、本研究により得られたデータをより多くの研究者に利用していただくために、無料のツパイのゲノムデータベースサイトを構築しました(TupaiaBase: http://tupaiabase.org)(図2)。これらの遺伝子情報およびデータベースサイトの利用を通して、ツパイのモデル動物としての有用性が高まるとともに、世界中で広く行われているツパイを用いた様々な研究に寄与することが期待されます。

<発表論文>

- Sanada T, Tsukiyama-Kohara K, Shin-I T, et al. Sci Rep.2019. 9(1):12372.

B型肝炎ウイルス感染モデル動物としてのツパイ

B型肝炎ウイルス(HBV)はヒトに持続感染することで、肝炎や肝硬変・肝細胞癌を引き起こすことが知られています。B型肝炎を根治する治療法はいまだなく、公衆衛生学上重要な問題となっています。病態の解析・治療法の開発にはヒトのB型肝炎を模したモデル動物が必要となりますが、チンパンジー以外に確立されておらず、新たなモデル動物の構築が急務となっています。

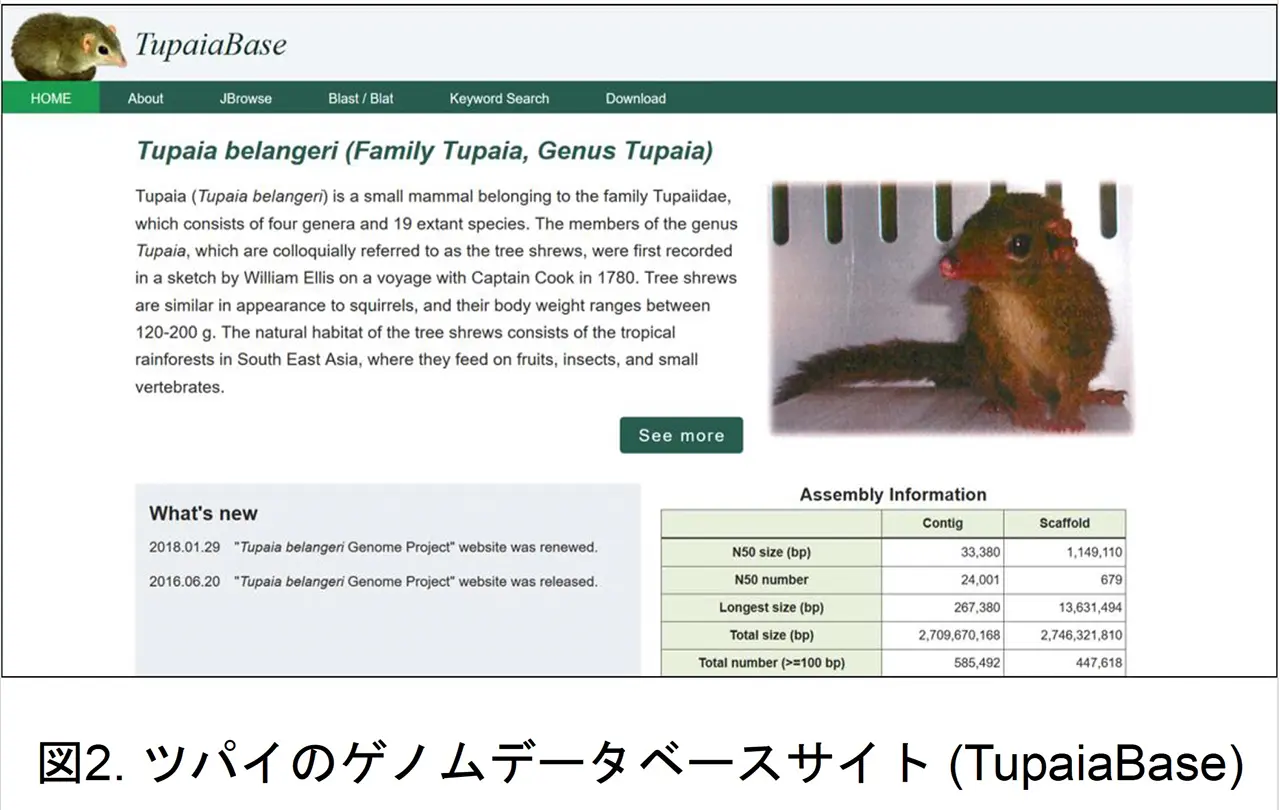

ツパイはヒトやチンパンジー同様に、HBVに感染することが知られていましたが、その詳細な病態は明らかではありませんでした。私たちは、ツパイにHBVを実験感染させ、感染後の病態を評価したところ、ツパイはヒト同様に肝炎を発症したり、持続感染を起こしたりすることが明らかとなりました(図3)。ツパイを用いた治療法の評価も進めており、B型肝炎の詳細な病態の解明や治療法の開発などが進むことが期待されます。

<発表論文>

- Sanada T, Tsukiyama-Kohara K, Yamamoto N, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2016. 469(2):229-235.

- Sanada T, Yamamoto N, Kayesh MEH, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2019. 520(1):86-92.

高病原性トリインフルエンザウイルス感染モデル動物としてのツパイ

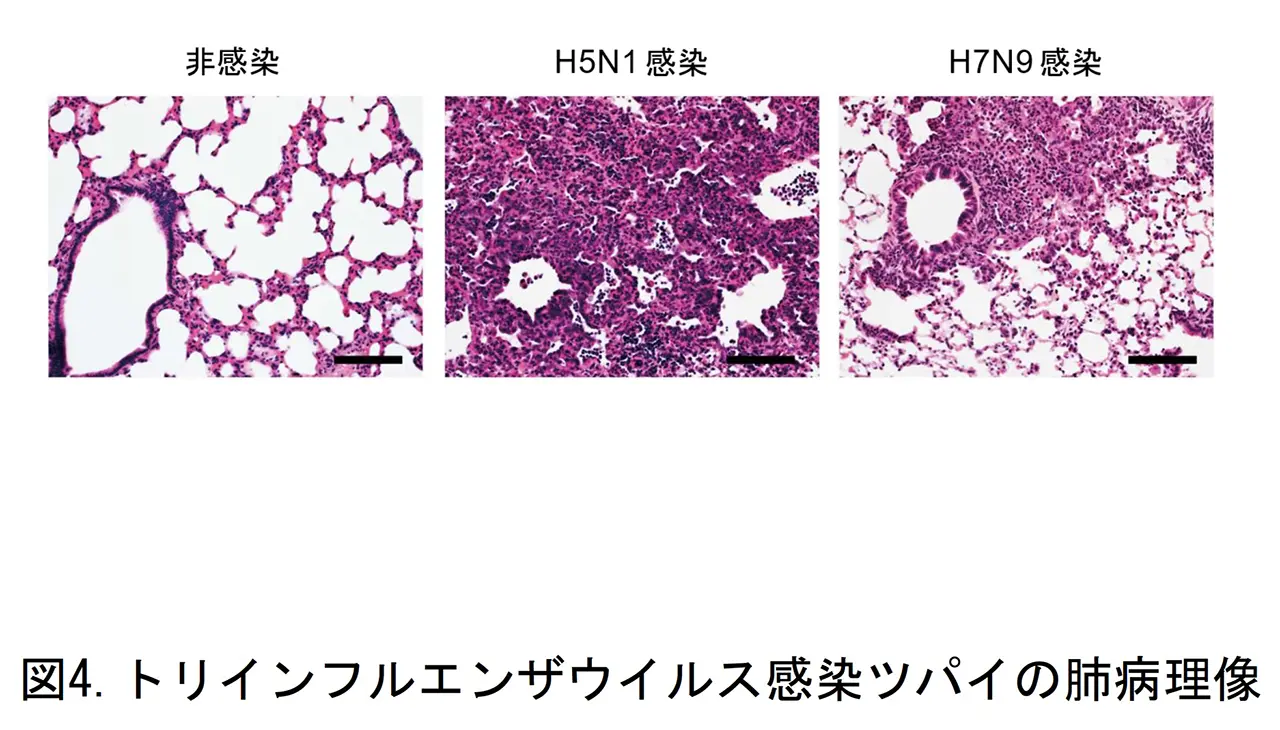

高病原性トリインフルエンザウイルス(H5N1)および鳥インフルエンザウイルス(H7N9)はヒトでの感染が散発的に発生しており、ヒトでの致死率はH5N1感染ではおよそ50%、H7N9感染においても40%ほどになります。私たちは、トリインフルエンザウイルス感染モデル動物としてのツパイの評価を行いました。その結果、トリインフルエンザウイルス感染ツパイでは、高熱・体重減少および肺炎症状を呈し、特にH5N1においてより強い症状となりました(図4)。これらの症状はヒトにおける症状と類似しており、ツパイは新たなるヒトにおけるトリインフルエンザウイルス感染のモデル動物となりうることが示されました。

<発表論文>

- Sanada T, Yasui F, Honda T, et al. Virology. 2019. 529:101-110.