医学・生命科学全般に関する最新情報

ざわこ先生、脳の進化って何ですか?

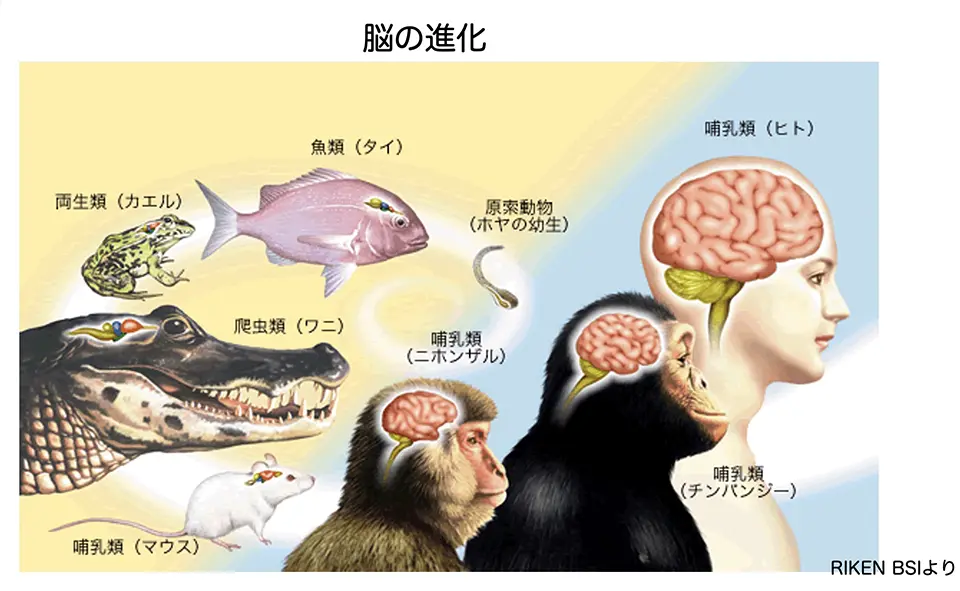

わたしたちの脳は、生きていく環境に合わせ、大きく形を変えながら進化してきました。様々な生き物は、そのいきものに適した脳をもっています。生き物が進化していく中で、どのように脳の形を変え進化してきたのか、一緒に考えてみましょう。

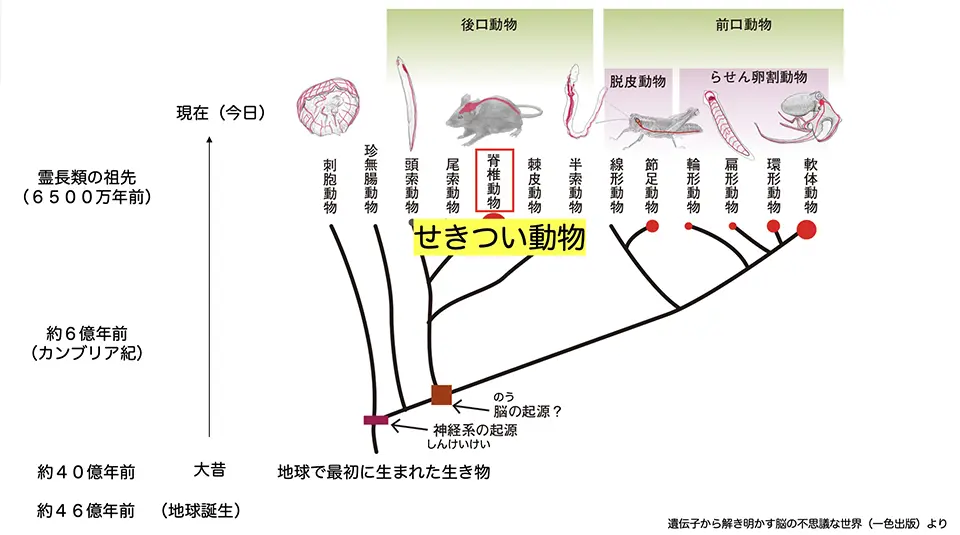

約45億年前に地球が誕生して、約40億年前に地球で最初のいきもの、単細胞生物が海で誕生しました。約6億年前のカンブリア紀に三葉虫のような骨格をもつ生物が大発生し、多様化が進んでその後せきつい動物に進化しました。同時に様々な進化した動物が産まれたのよ。

せきつい動物には、住んでいる環境の違いによって様々な動物がいます。陸上には、哺乳類、爬虫類。空には鳥類。陸上と水中の両方に住むのは両生類。水中には、、

水中には魚類がいます!

4億年前に地球にオゾン層が形成されました。

それ以前は、いきものにとって有害な太陽の紫外線が陸上に降り注いでいたので、いきものは海の中にしかいませんでした。

ところが、オゾン層ができたことによって有害な紫外線が遮断され、陸上も生き物にとって住める場所に変わりました。

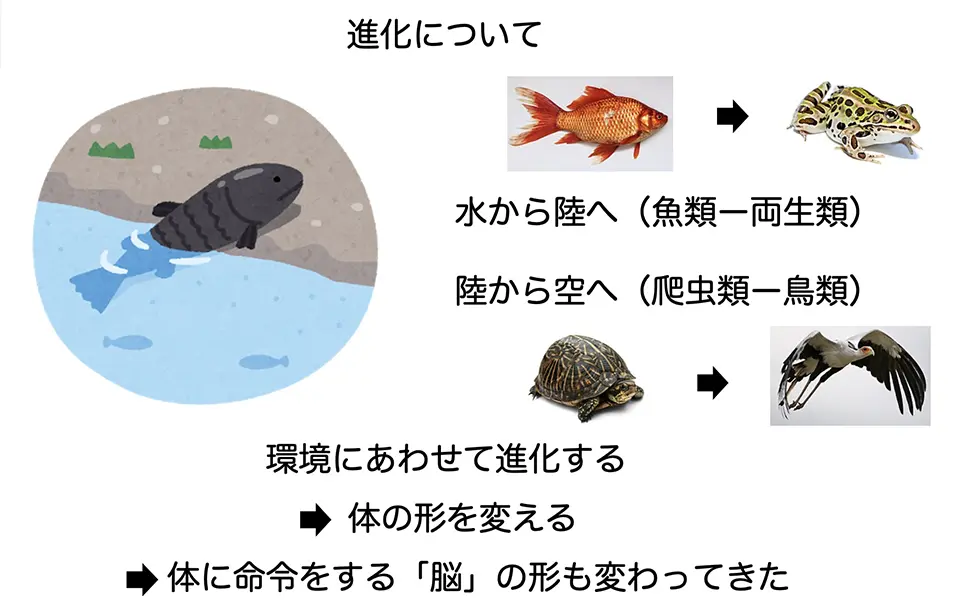

その変化が、魚類から両生類への進化を可能にし、海から陸へ生き物が進出することができました。さらに、爬虫類から鳥類への進化を可能にし、陸から空へいきものが進出することができました。

このように、環境の変化に体の形を変えて適応したものが生き残ることによって進化が進んだのよ。

オゾン層ができたことで、いきものが住める場所が広がり、進化も進んだんですね。

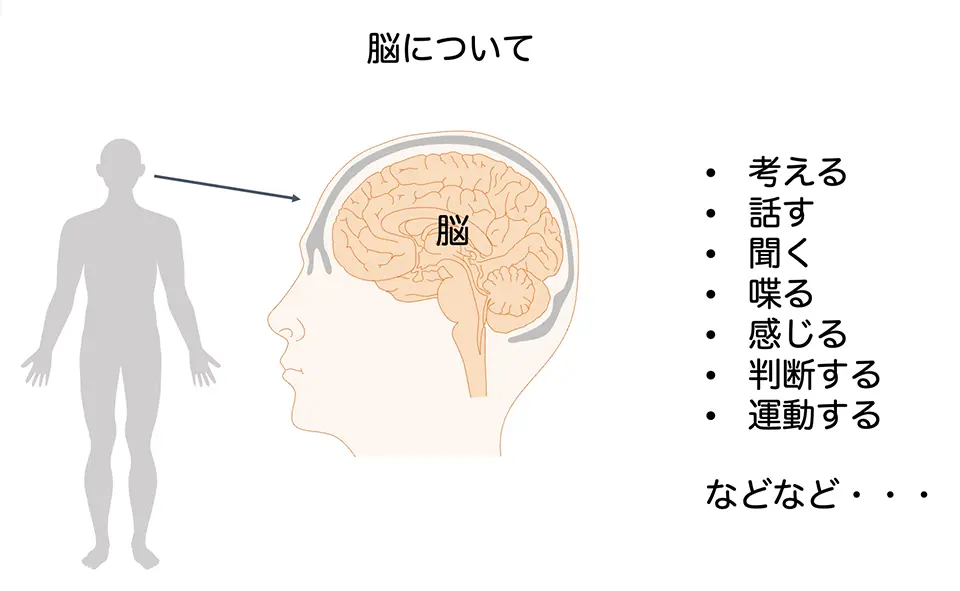

脳は、考えたり、話したり、聞いたり、喋ったり、感じたり、判断したり、運動したり、様々な命令をするけど、いきものの進化に伴い、体だけでなく脳の形も変わってきたの。

そうなんだ。

動物の種類によって、脳の大きさってぜんぜん違うんだなあ。

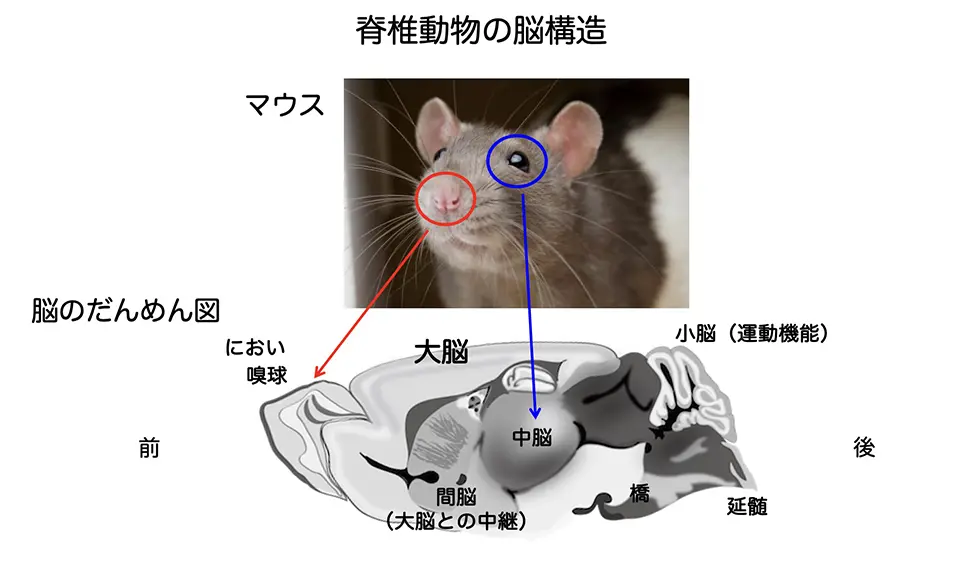

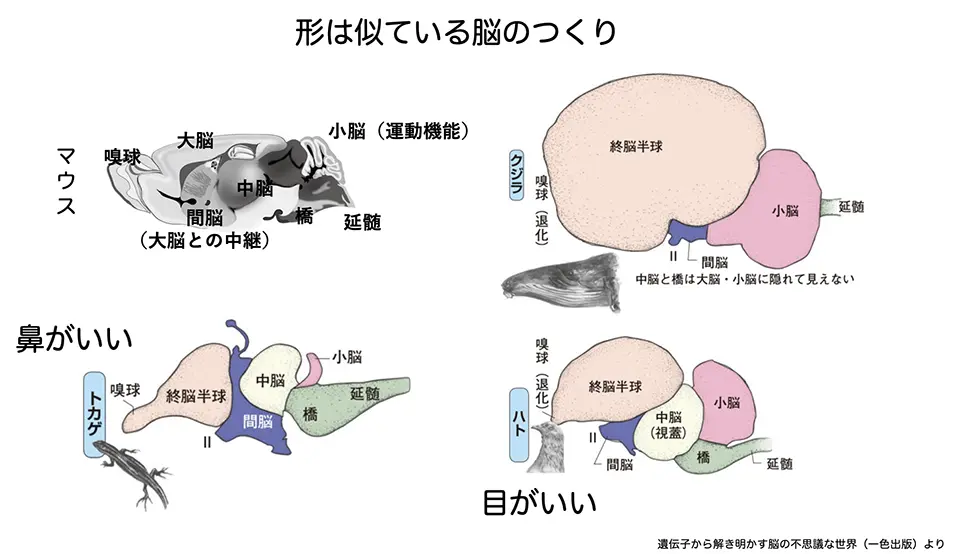

脳の各部位のサイズは生物種によりバラバラですが、構造に関しては基本的に共通しています。

こちらはマウスの脳の断面で、左側が前、右側が後ろになります。脳の基本構造は、一番前が匂いを受け取る嗅球、次にヒトで最も発達した大脳新皮質となる大脳、次に大脳へ投射する神経の中継地点である間脳、その後は目の網膜から視覚入力を受ける中脳、さらに平衡覚や運動の機能に関わる小脳、という構成になっています。ちなみにこれは哺乳類のひとつマウスの脳ですが、では他の種を見てみましょう。

たとえば爬虫類では嗅球が非常に発達していることが多くなっています。また視覚に頼る種も多く、中脳の発達も見られ、逆に小脳は小さくなります。

海で生きる生物、クジラは、匂い重要性がすくなくなり、嗅球は退化しています。空へ生活圏を移した鳥類も同様に、嗅球依存は低下し退化しています。一方で視覚依存が非常に強くなるため中脳が発達し、また運動や平行機能にかかわる小脳も発達します。このように脳の形態はその持ち主の体の形や生理機能を忠実に反映し、大袈裟にいうとすれば、脳の構造を見ればそれがどのような生物か簡単に想像することができます。

へ〜。面白いですね!

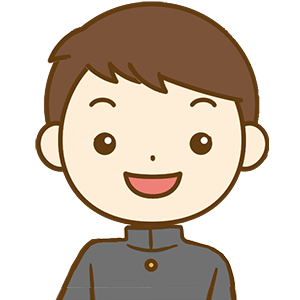

さらに哺乳類の大脳では、大脳新皮質内を区画化することによる情報処理の最適化、つまり各感覚野である領野の形成に至りました。哺乳類間で、それぞれの生活様式に合わせて、領野構造を変化させてきました。例えばマウスでは髭による情報入力が重要なので、体性感覚を処理する体性感覚野が発達しています。超音波など音に大きく依存した生活をするコウモリは聴覚野が、視覚情報に頼る有袋類のオポッサムでは、視覚野が発達します。

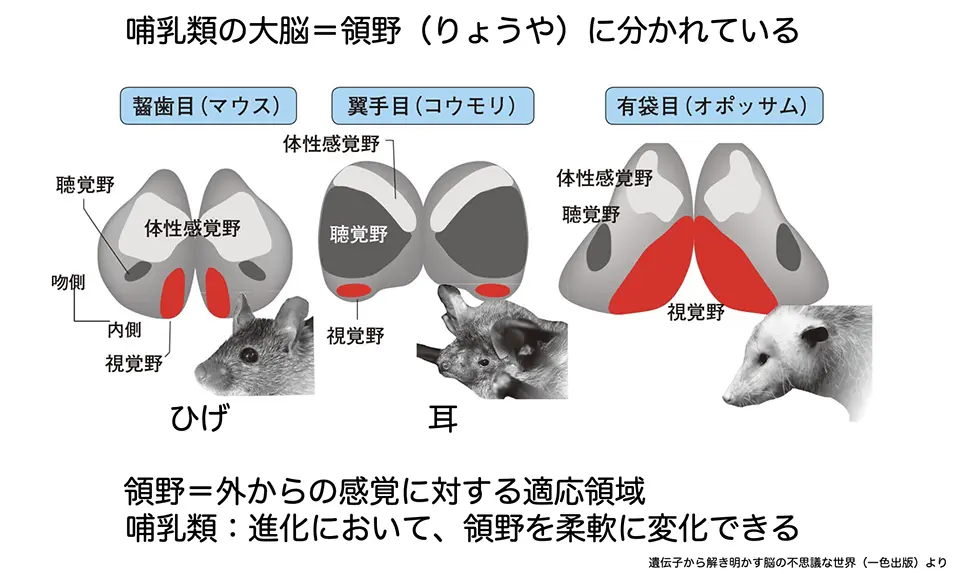

ではここで、次の問題につながる面白い図を一つ紹介します。

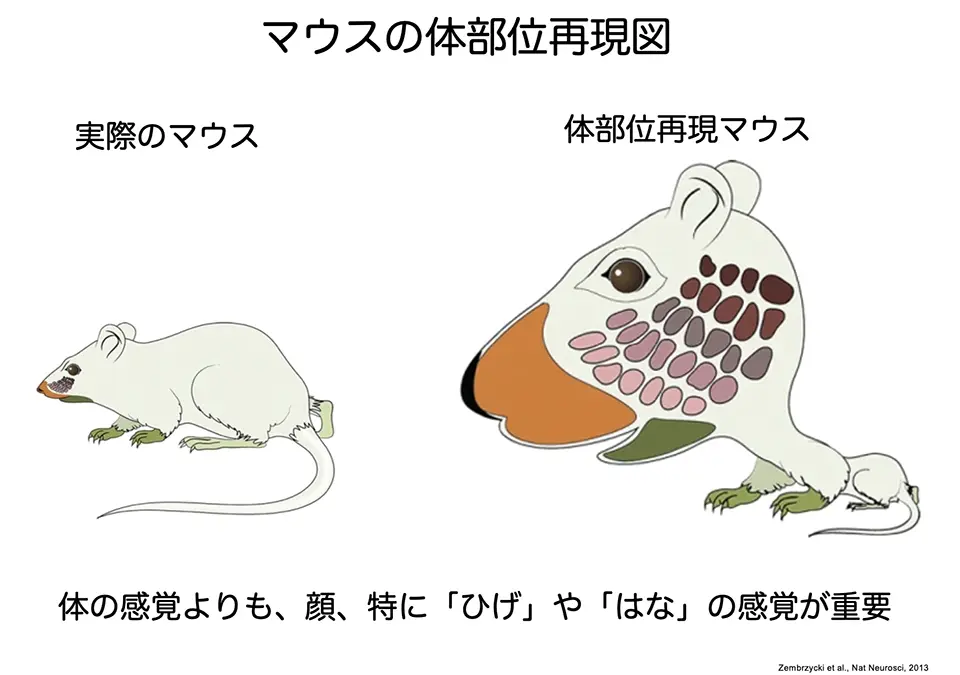

体部位再現というのがあり、特定の体の部位の再現が、脳の特定領域と1対1で対応するとき体部位再現ができます。こういう地図は多くの電気生理学的実験から明らかになってきました。今回はなかでも体性感覚野の対部位再現を見てみたいとおもいます。体性感覚野とは、触覚や痛覚など皮膚からの感覚と筋肉や関節などの深部感覚のことをいいます。この体性感覚野における体部位再現図を、マウスの場合描いてみたものが次の図です。

顔が大きいですね!

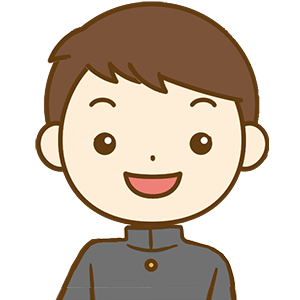

前肢で穴を掘り、鼻とひげで獲物を感知するトウブモグラと、桃色をした鼻先の肉質の部分が星の形をしている触手で獲物を感知するホシバナモグラの体部位再現図は、このようになります。

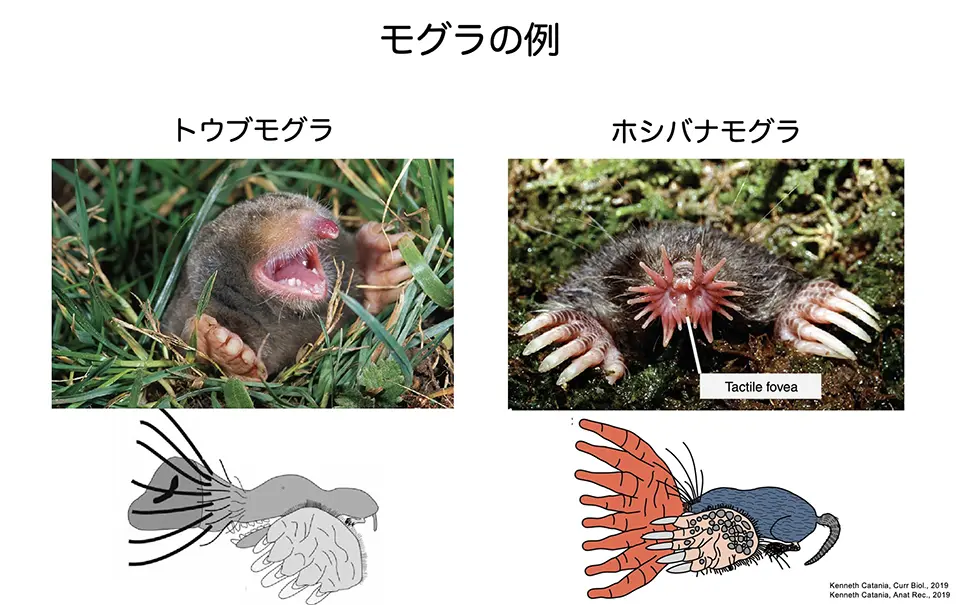

穴を掘るのに、歯と口と足を使うハダカデバネズミの体部位再現図は、このようになります。

すごく歯が大きいですね!

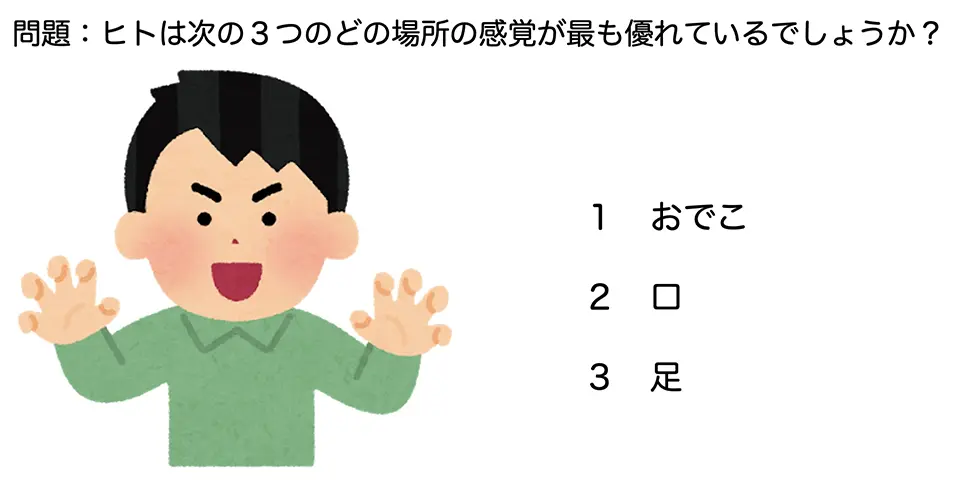

ここで問題です。

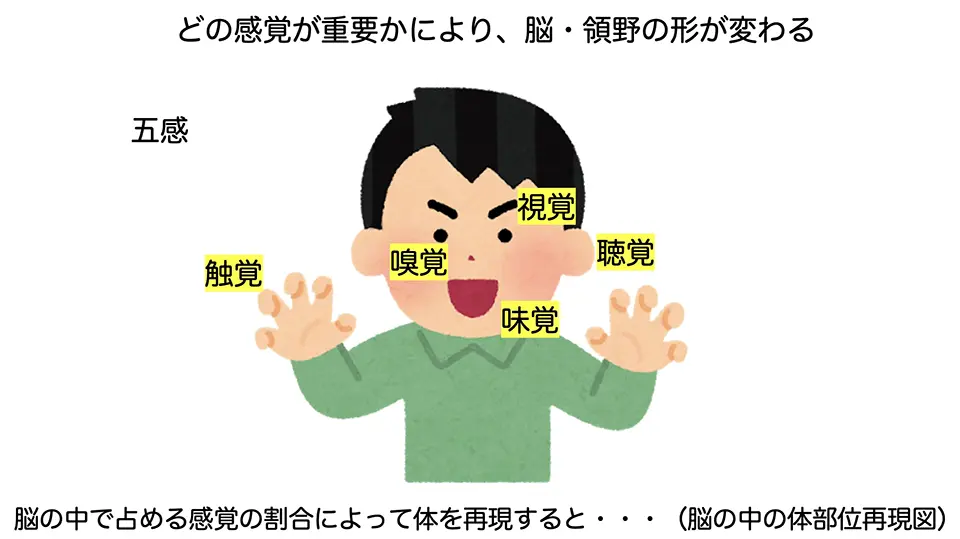

次の三つの中で、ヒトでもっとも感覚が優れている場所はどこでしょうか?

どこだろう?

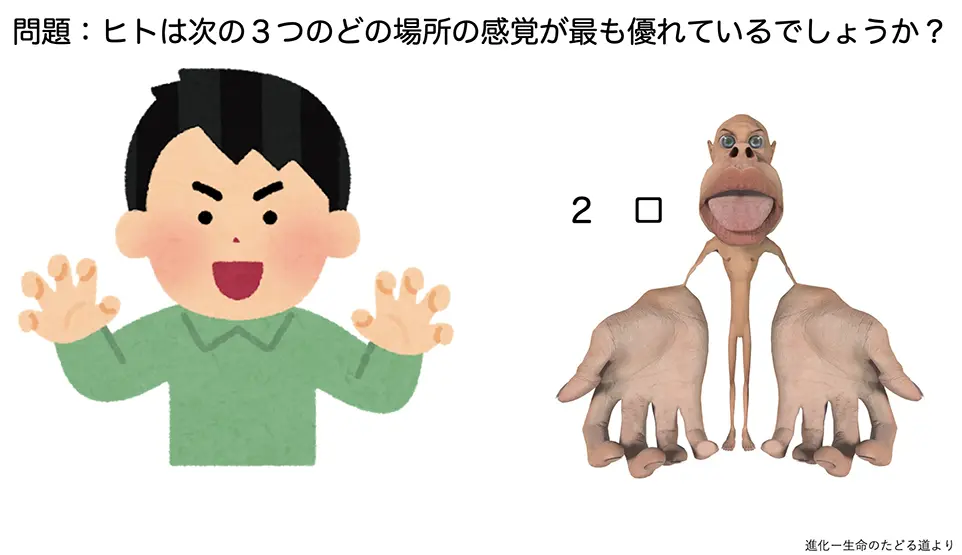

正解は口・舌が最も大きくなります。

ひとにとって最も感覚が優れているのは、手になりますが、続いて口や舌が優れているんですね。グルメになってきたということでしょうか。

このように種によって優れている感覚器も異なってきます。

人間は手と口の感覚が重要なんですね。

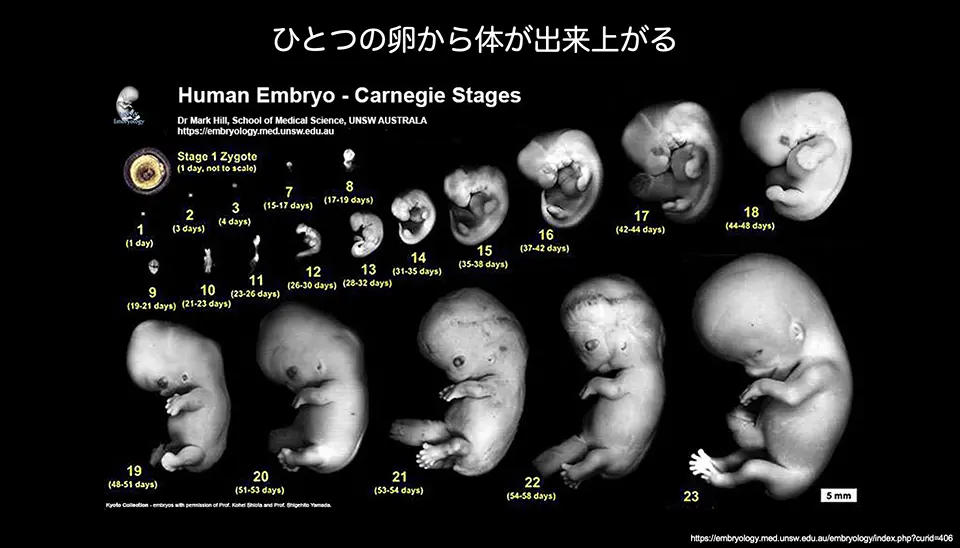

少し見方を変えて、体の形が出来上がる過程(発生過程)を見てみましょう。

わたしたちの体は、1つの卵から出来上がります。

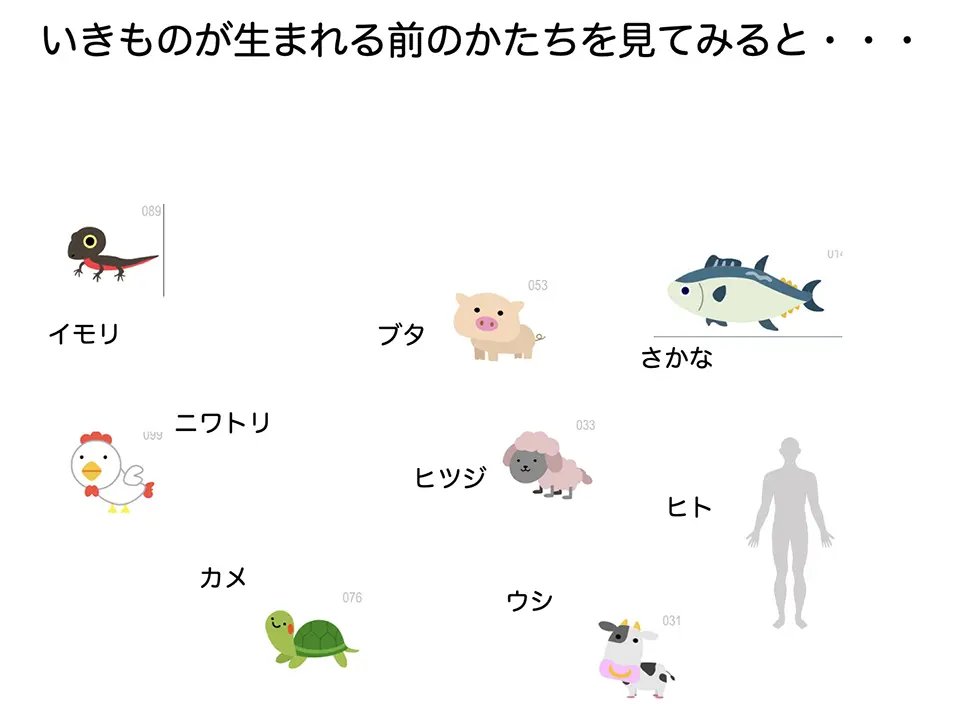

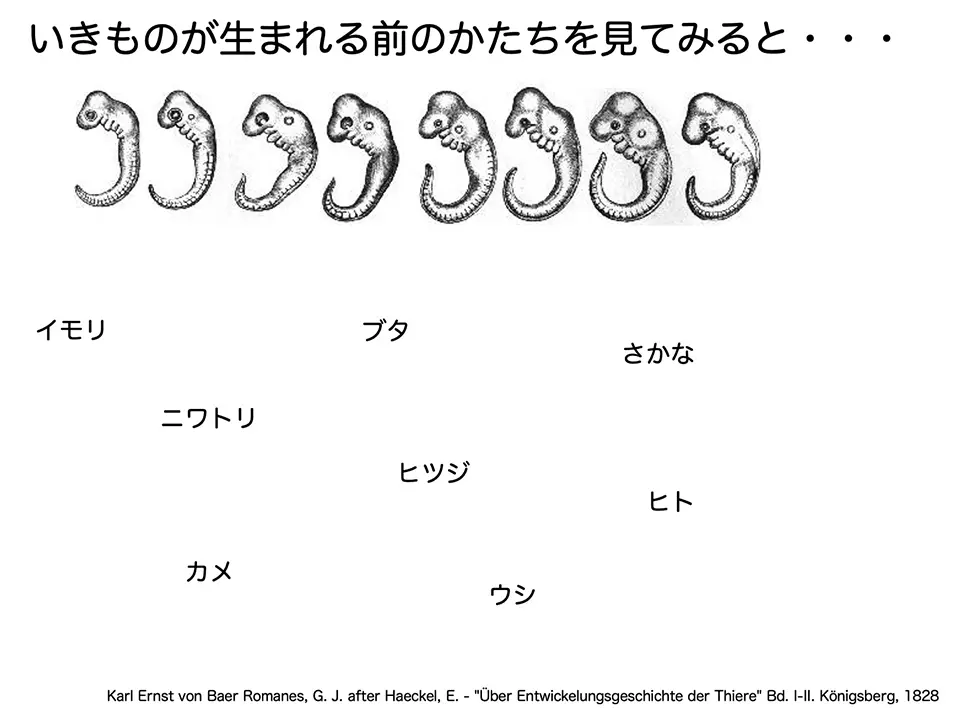

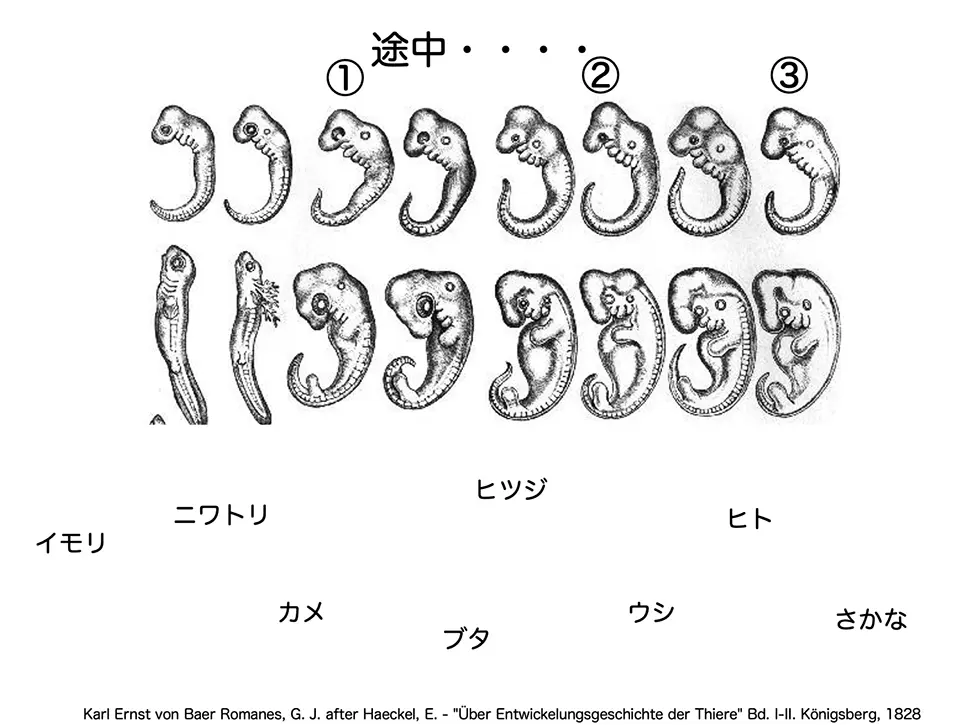

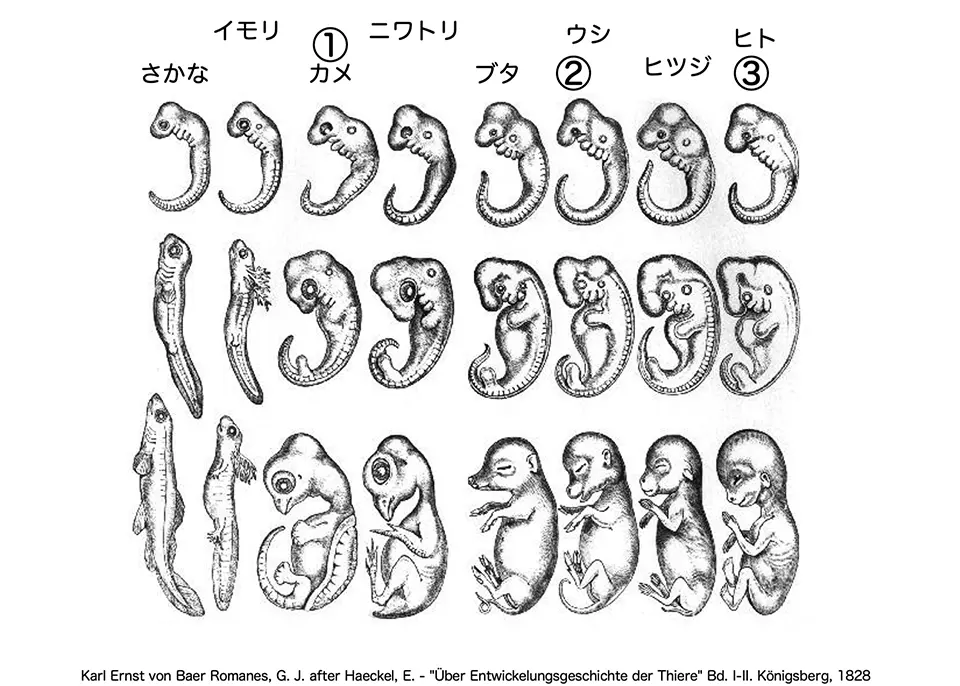

いきものが生まれる前のかたちを見てみると、、

いきものの生まれる前の胚の形は、とても似ていますね。

本当だ。

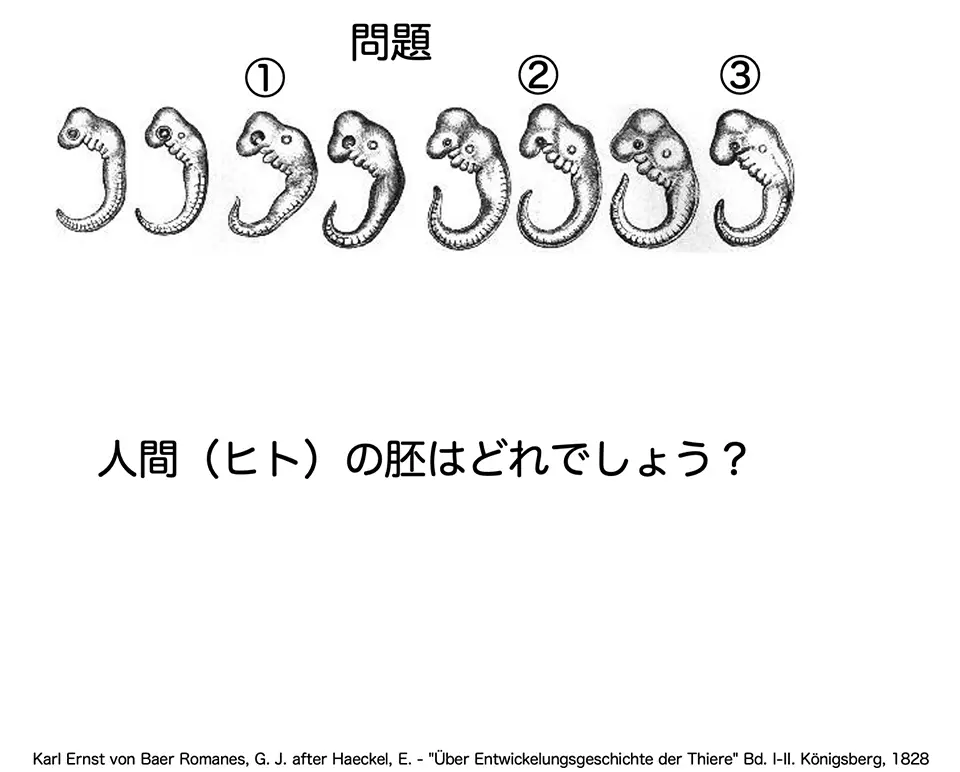

では問題です。①から③のうちで、人間(ヒト)の胚はどれでしょうか?

えー??? むずかしいな。

答えは・・・

答えは③です。

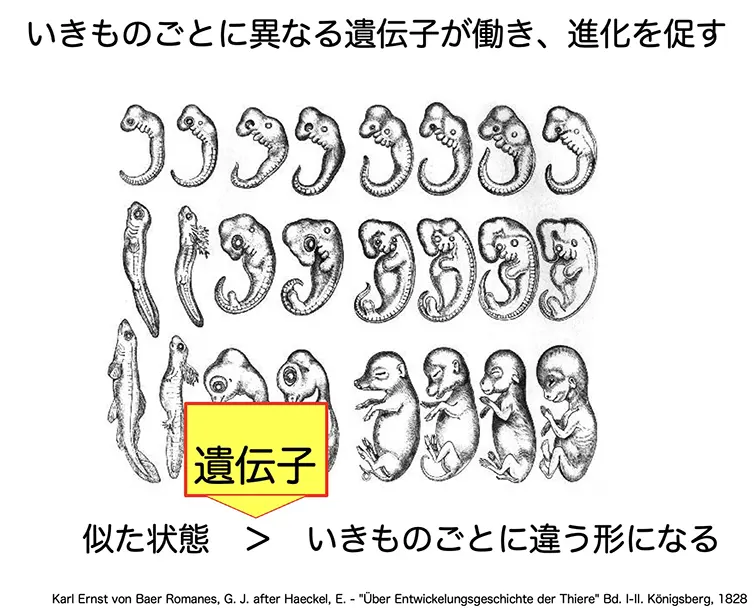

いきものごとに異なる遺伝子が働くことで、いきものごとに違う形になるのよ。

遺伝子が進化に関わる例を紹介するわね。様々な脊椎動物の胚発生時に、脊椎の違った場所にGdf11と呼ばれる遺伝子の発現がみられます(ピンク色)。

Gdf11遺伝子が発現すると、骨盤と後ろ足の元になる側板中胚葉ができ、後ろ足が形成されることが知られています。

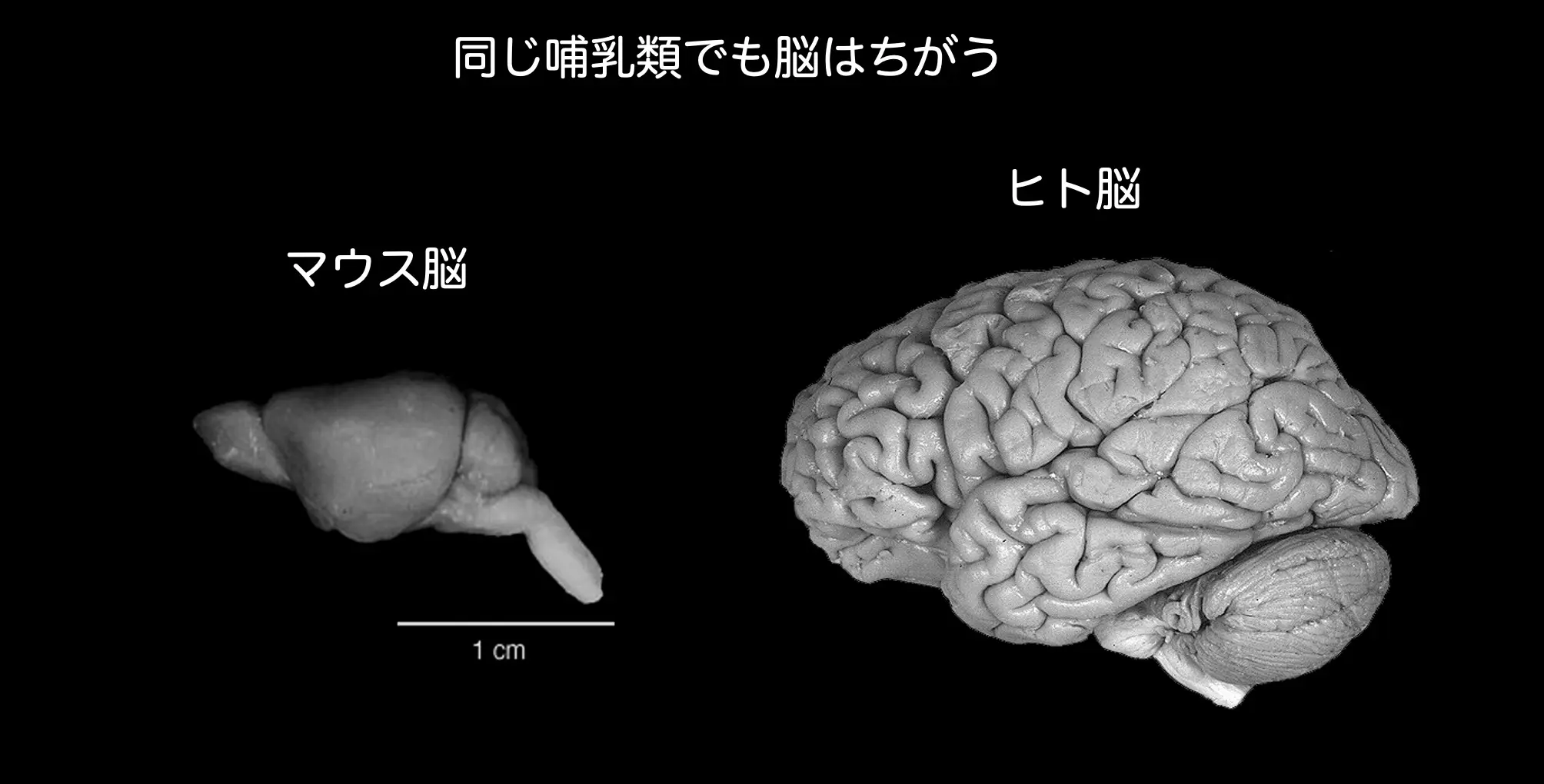

多くのいきもののなかで、哺乳類は大きな脳を持っています。

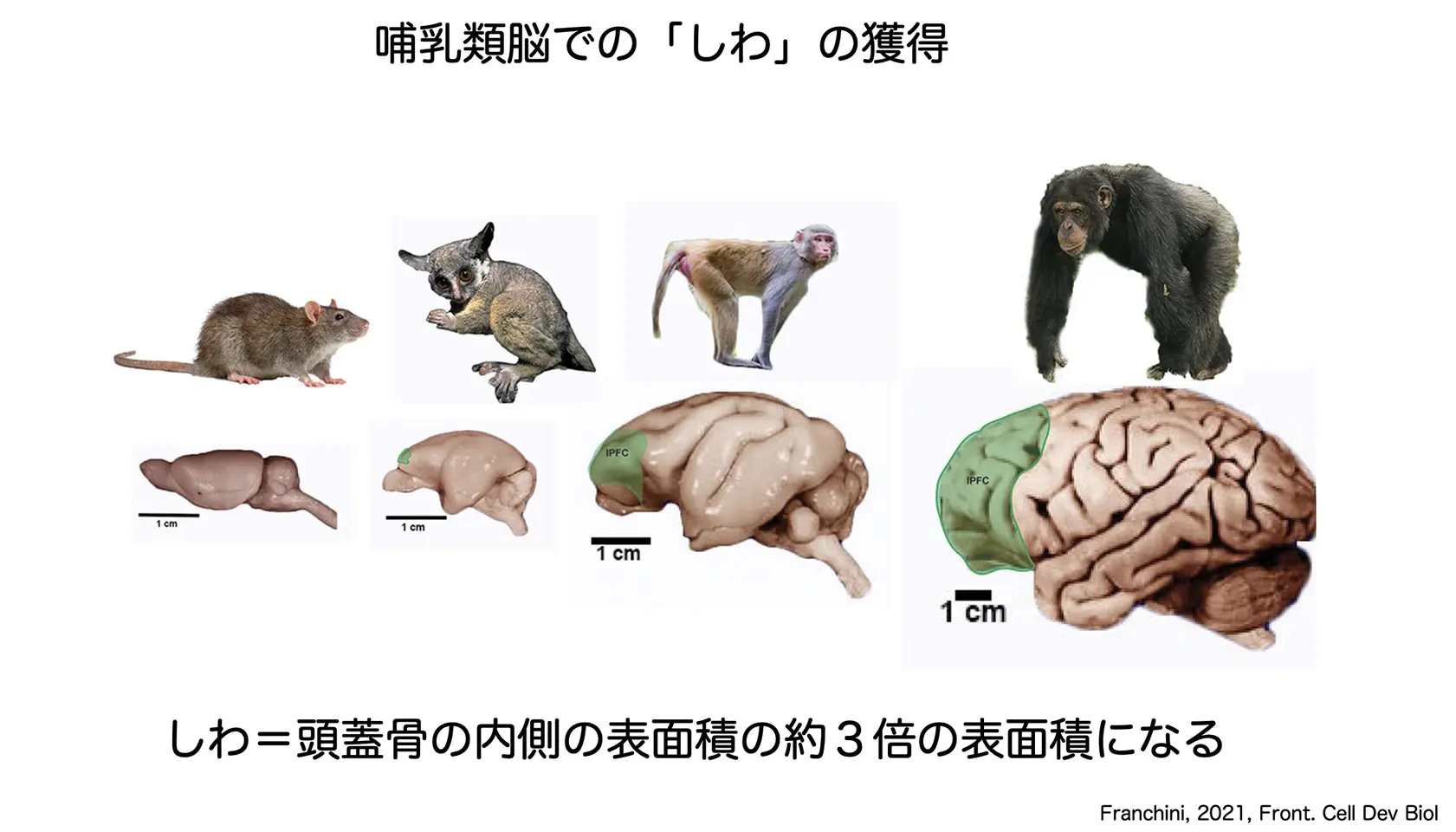

同じ哺乳類でも、マウスの脳とヒトの脳とでは見た目がかなり違うんだね。

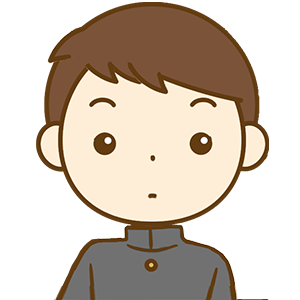

特に顕著なのは、大脳新皮質の神経細胞の急激な増加による脳のしわ化ですね。すこし見づらいですが、マウスでは大脳新皮質のしわ化はみられませんが、このように、高等な霊長類に進化するに従い、脳のしわ化は顕著になり、最終的にヒトにおいて、もっとも多い神経細胞を獲得します。

そして遺伝子発現の変化が、脳のしわ化を可能にしたことが分かってきたのよ。

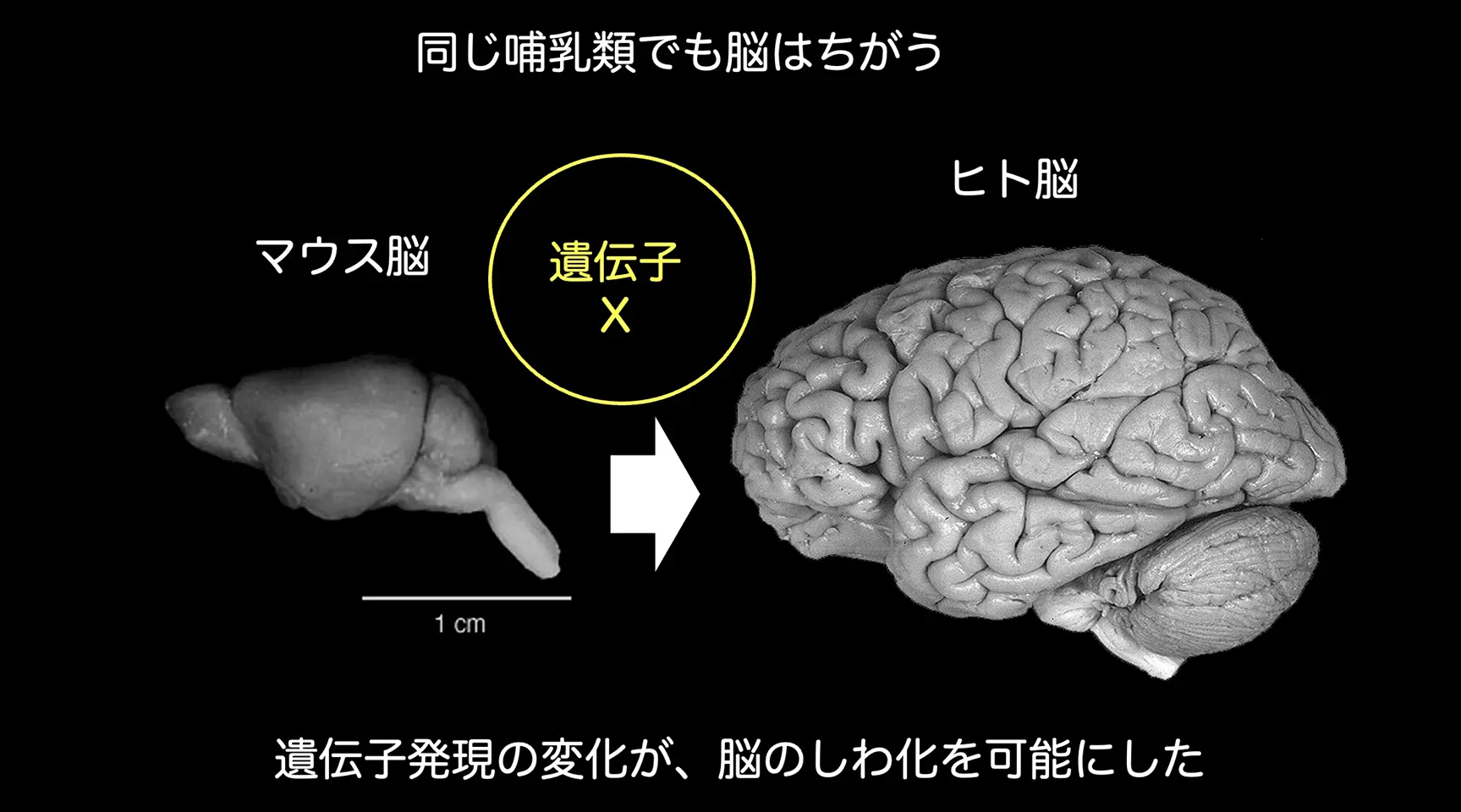

例えば、Flrtと呼ばれる遺伝子の発現を欠損させると、脳にしわができます。(点線の四角内)

へー。遺伝子の発現が一つ変わるだけで、こんなに大きく変わるんですね。

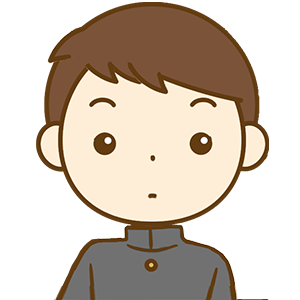

またTrnp1と呼ばれる遺伝子の発現を減少させると、神経細胞の数が増加し、人工的にしわ化させることができます。

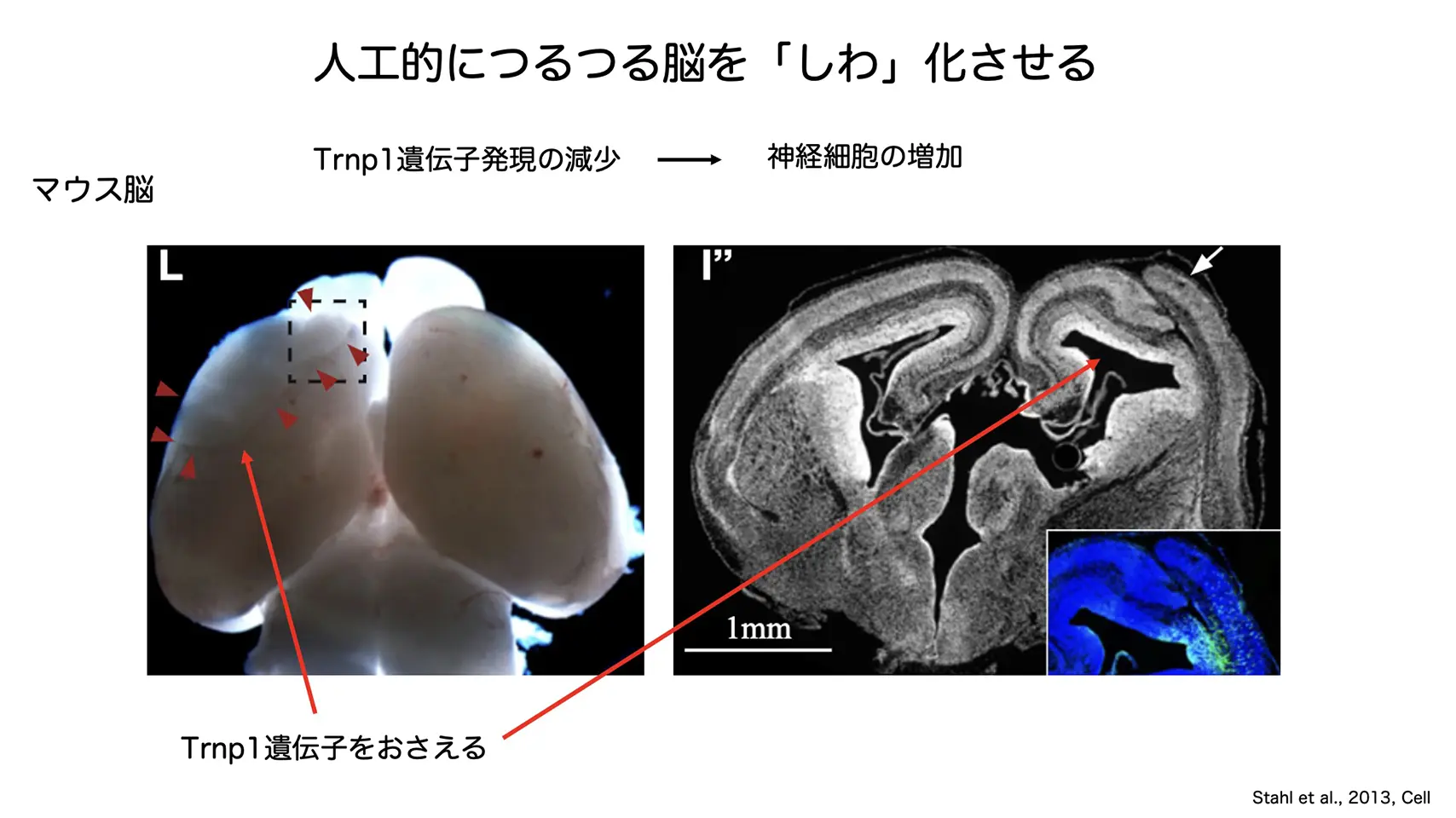

ヒトにしか存在しないARHGAP11Bと呼ばれる遺伝子を、マーモセット(サル)に発現させても、脳にしわができます。このように、多くのシワ化関連遺伝子がわかってきているのよ。

生活環境が変わり、生物に必要な感覚入力が変わることで、脳の形や領野の大きさも変わってきました。そして、脳の形の変化には、生物種特有の遺伝子が関わっているのよ。

もし地球環境が変わったら、遺伝子に何らかの変化がおきることによって脳の形が変わり、進化が進むかもしれないんですね。