再⽣医療プロジェクト 安⽥有冴

学術支援室 笠原浩二

第 50 回サイエンスカフェ in 上北沢「光と視覚のサイエンス」を、協⼒スタッフを務めた 5 名の⼤学院⽣とともに講堂にて対⾯式で開催しました。第 50 回記念のサイエンスカフェであったためか 100 ⼈以上の⼩中学⽣の皆様⽅からの申込があり、東京都医学総合研究所⾳楽部の皆さんと正井所⻑によるピアノ、バイオリン、ギター、ベース、ドラムの⽣演奏でお出迎えし格調⾼いサイエンスカフェにすることができました。まずはじめに、太陽の光は太陽が放射する電磁波という電気と磁気がつくる波であることを説明し、ガラスや⽔の中を進むときは速度が下がることによって屈折し、波⻑の違いによって屈折率の違いから 7 ⾊に分かれることから、プリズムや空気中に浮かぶ⽔の粒から虹ができることを説明しました。その次に、⾚いライトと⻘いライトを重ねるとマゼンタ、同様に緑と⾚を重ねると⻩⾊、⻘と緑を重ねるとシアン、そして⾚緑⻘を重ねると⽩⾊になることを体験し、それぞれの強度を変えて重ねるとすべての⾊を作ることができるという光の3原⾊についてお話しました。そして網膜上に⾚、緑、⻘を感じる視細胞があり、光を受けると電気信号に変わり、電気信号が視神経を通って脳の視覚野に伝わり、3 つの電気信号の強度の⽐で⾊を認識するしくみを説明しました。そして、⾚⾊の●を 30 秒間じっと⾒続け、⽩地に視線をずらすとシアンの●の残像が⾒える体験をしてもらい、⾚を感じる視細胞が疲労して感じにくくなったため緑と⻘が⽐較的に強く感じられ残像がシアンに⾒えるという補⾊残像のしくみを説明しました。また、⾃分の盲点の確認実習、まわりの⾊の影響を受けて脳がちがう⾊として認識してしまう錯視や静⽌画が動いて⾒える錯視の観察も⾏いました。

後半は再⽣医療プロジェクトの東京科学⼤学⼤学院⽣の安⽥有冴さんが司会を担当し、ウミホタルの⽣物発光実習およびシュウ酸エステルの化学発光実習を⾏いました。すりつぶした乾燥ウミホタルに⽔を加え照明を消すと⻘⽩い光が観察され、ゆすることによって酸素を供給するとひときは光が明るくなり、「わあ!」っと⼤きな感動の声が上がっていました。化学発光実習では3原⾊に光る液をマイクロピペットを使って混ぜることによって、保護者様と⼀緒に⽩をはじめ7⾊に光る液作りを楽しんでもらいました。また、紫外線を当てることにより光るさまざまな蛍光を観察しました。陰⼲し⽤洗剤(⻩ばみを消す蛍光増⽩剤)、使⽤済ハガキ(光るバーコードによる仕分け⾃動化)が光る理由を説明し、⽣活に役⽴てられている話をしました。さらに、ピーマンやブロッコリーがクロロフィルを含むことから⾚⾊に、ビタミンBが⻩⾊に、蛍光管が⽩に光る観察を⾏いました。「私は理科など、実験がすきでこれてよかったです。またやってほしいです。」「ふだんできない実験などをさせてもらって楽しかったです。また実験にさんかしたいです。」との感想をいただきました。保護者様からは講義内容にも興味を持って下さったようで「へ〜、そうなんだ!」という声もいただきました。

質量分析室 西村友枝

学術支援室 笠原浩二

第 49 回サイエンスカフェ in 上北沢「香りの科学」を、協力スタッフを務めた 5 名の大学院生とともに講堂にて対面式で開催しました。猛暑日にも関わらず、正井久雄所長によるピアノ生演奏が流れるなか多くの参加者の皆様方が来所されました。はじめに香りのイントロダクションとして、古代エジプト女王のクレオパトラがバラの花びらを浮かべた風呂に入っていたと言われていること、時代が進み水蒸気蒸留という方法で香り成分を精油として抽出できるようになったことを紹介しました。そして実際にライム、オレンジ、シナモン、バニラの精油の香りを嗅ぎ、それらをすべて混ぜるとコーラに似た香りになることを体験してもらいました。精油にはいくつかの香り物質が入っているので、ペパーミント精油中の香り物質の一つとしてメントールの香りをかいでもらいました。またオレンジの皮にはリモネンという香り物質が存在し、実際にオレンジの皮を絞って風船を割ったり発泡スチロールを溶かしたりして、香りと同時に化学的性質も知ってもらいました。また鏡像異性体である(+)リモネンと(-)リモネンとで香りがまったく違うことを体験してもらい、嗅覚受容体が立体構造を見分けることを理解してもらいました。休憩をはさみ後半では、精油はアロマセラピー、虫よけや抗菌、消臭にも使われることを紹介し、実際に 11 種類の精油をかいで、好きな香りを選んでもらいアロマスプレーを作りました。「自分好みの香りを作れて楽しかったです。」「学校の宿題で使えそうなのでぜひ使います。とても楽しかったです。」や「脳の仕組みや香りが健康に関係していることが分かりました。今後の人生にプラスになる情報をありがとうございました」などの感想をいただきました。また後日「残った精油とスポイトを持ち帰ることができ、『科学者になった気分でテンション上がる』と家でも喜んでいました。貴重な体験に参加することができとても良かったです。」との感想も寄せられました。「サイエンスカフェ in 上北沢」は次回で第 50 回を数え広く認知されるようになったためか、今回初めて時事通信文化特信部子どもニュースから取材を受け「身近なテーマで科学しよう 夏の自由研究」というコーナーで小学生の夏休み自由研究のテーマ選びの参考になるイベントとして紹介されました。

感染症医学研究センター 感染制御ユニットリーダー 安井文彦

「2025年度第2回都医学研都民講座」は、鳥インフルエンザウイルスへの理解を深めることを目的に、北海道大学大学院獣医学研究院の迫田義博教授を講師に迎え、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催されました。高病原性鳥インフルエンザウイルスは、鶏などに大きな被害をもたらすため、畜産業界にとって深刻な感染症の一つです。また、1997年に中国でヒトへの感染例が初めて報告されて以来、まれではあるものの、世界中で継続的にヒトの感染が報告されています。まず、私から「高病原性鳥インフルエンザウイルス感染に対する予防と治療の基礎研究」と題して、当ユニットで進めている研究について紹介しました。日本では、2016 年度から高病原性鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染流行に備え、流行予測株を選定してプレパンデミックワクチンを備蓄しています。しかし、既存のプレパンデミックワクチンは高い安全性を持つ一方で、ワクチン作製に使用したウイルス株とは異なる変異株に対する予防効果が減弱することに課題はあります。そこで、我々は高度弱毒化ワクシニアウイルスベクターを用いた鳥インフルエンザワクチンを新規ワクチン候補として開発し、動物モデルを用いてそのワクチン効果の長期持続性と異なるウイルス株に対する幅広い有効性について報告しました。また、新規治療薬開発に関する研究では、既存のインフルエンザ治療薬とは異なる作用機序を持つ特殊環状ペプチドを開発し、ウイルス感染後の日数が経過した場合でも治療効果を示す可能性があることをお話ししました。

続いて、迫田教授から鳥インフルエンザウイルスの基礎、疫学調査、そして応用研究に至るまで幅広い内容でご講演いただきました。鶏に感染した場合に高い致死性を示す「高病原性」鳥インフルエンザウイルスの特性、その鳥インフルエンザウイルスが渡り鳥によって運ばれて世界中に広がっており、日本では渡り鳥の飛行ルートに沿ってウイルスが持ち込まれている現状についてお話しいただきました。この環境中のウイルス量が増加することで、養鶏場内の鶏や他の動物種などに感染リスクが高まるため、養鶏場などでの衛生対策を徹底することが感染リスクを下げることに繋がるとご説明されました。また、鶏や鴨にワクチンを接種している国がある一方で、日本ではなぜ殺処分で対応しているかについて、水面下でのウイルス感染拡大リスクや市場経済上の難しさなどを例に大変分かりやすく詳細に解説していただきました。さらに、迫田教授の研究室でキタキツネから分離したウイルス株が現在のプレパンデミックワクチン株に認定された事例が紹介され、基礎研究がワクチン製造へと発展した貴重な例として示されました。最後に、絶滅が危惧されている希少鳥への対策として、抗インフルエンザ薬によるオジロワシの治療研究を紹介いただきました。講演内容に対して複数のご質問をいただき、講演後のアンケートでも本講演が好評だったことを知り、迫田教授に講師をお引き受けいただけたことに改めて感謝しております。鳥インフルエンザは、私たちの生活に直接的・間接的な影響を与える重要な課題です。この講演が、皆様の理解を深める一助となれば幸いです。

依存性物質プロジェクトリーダー 池田 和隆

「2025年度第1回都医学研都民講座」は、若年層のメンタルヘルス向上を目指し、精神医療の第一線で活躍する水野雅文院長を講師に迎え、開催しました。近年、若年層における精神疾患の罹患率と自殺率の増加が社会的な課題となっており、早期発見と適切な治療の重要性が高まっています。本講座で私は、依存症の多様な対象(インターネット、ギャンブル、買い物などの行動、アルコール、薬物、市販薬などの物質)や、その問題の深刻度(軽微なものから犯罪レベルまで)について解説しました。また、依存症が生物の根源的な性質である「好む」という感情と深く関わっている点を説明しました。さらに、遺伝的要因が依存症リスクに影響を与えることから、遺伝子検査が早期発見に貢献する可能性について言及し、ゲノム解析の進歩により、個人の遺伝子タイプに基づいたテーラーメイド医療の実現が近づいている現状を紹介しました。

続いて水野先生からは、日本のメンタルヘルスの現状について、詳細なデータに基づいた解説がありました。驚くべきことに、現在、精神科の患者さんは全国で600 万人を超え、特に10代の若年層で心の不調を訴える方が増えています。水野先生は、若年層の精神疾患は学業や社会生活に大きな影響を及ぼすこと、そして自殺という悲しい結果につながるケースがあることを指摘されました。また、コロナ禍における女性の自殺増加など、社会情勢が心の健康に与える影響についても深く掘り下げられ、早期発見・早期治療の重要性を強く訴えられました。講演後のアンケート結果では、「自分が若いころは精神疾患は特別な病気のように考えていましたが、同時に家族性があるとも感じていました。情報が発達し、個別化が進んでいる現在、誰でも発症リスクがあるのではと考えるようになっていますが、中でも高校生~大学生の女子で希死願望が強いというデータに不安を覚えました。親が扱うには難しい年代の子供達であること含め教育の場での協力を切に願います。」などの感想が多数寄せられ、皆様からの関心の高さが伺えました。今回の講演を通じて、心の病に対する理解が深まることを期待しています。

学術支援室 笠原 浩二

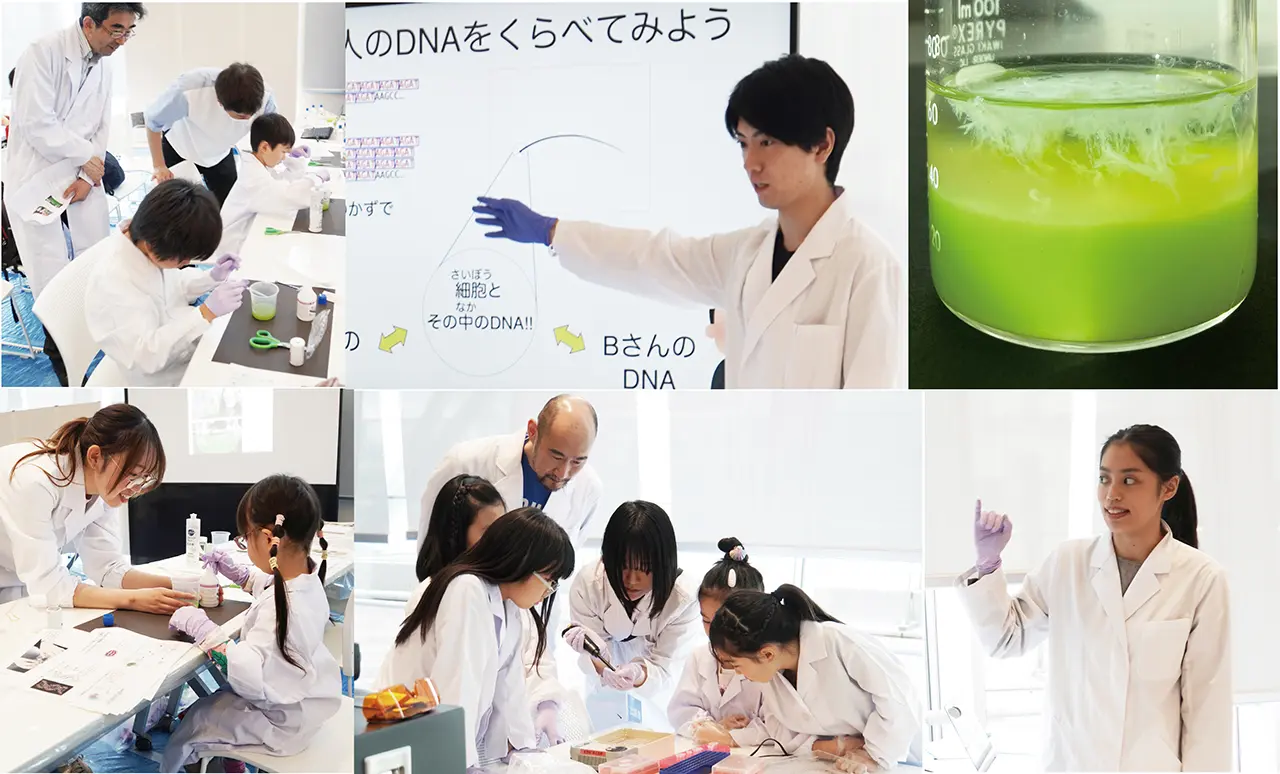

東京都は「科学技術週間」の間、小・中学生を対象として科学技術に親しむイベント『Tokyo ふしぎ祭(サイ)エンス2025』を日本科学未来館で開催しました。青少年やその保護者等、都民の科学技術に対する更なる関心と理解を深めるとともに、科学技術の振興を図ることを目的として、「みて、さわって、わくわくサイエンス!」のキャッチコピーのもと、25の団体が出展しました。東京都医学総合研究所は「DNAの形を見ながら、生命の仕組みを学ぼう」と題して、以下の3つの企画を行いました。企画1「ブロッコリーからDNAを取り出そう」では、ブロッコリーをすり潰しDNAを抽出し、エタノールを加えるとDNAが白い沈殿として見えてくる実習です。DNAが見えたときにお子さん以上に親御さんの方がリアクションが大きく、「DNAってこんなに簡単に見られるんだ!」とおっしゃっていました。また、「このDNAを顕微鏡で見たら二重らせんに見えるのですか?」という質問を何回も受けました。最後にDNAの沈殿をさわり、お子さんだけでなく親御さんも一緒に楽しんでいる姿が印象的でした。企画2「DNA鑑定で犯人を捕まえよう」では、宮岡佑一郎プロジェクトリーダーと再生医療プロジェクトの大学院生スタッフ安田有冴さんと篠﨑佳代子さんが解説し実習を進めました。ストーリー仕立てで、実際にサンプルを電気泳動して光るDNAを観察し、犯人を当ててもらいました。参加した小学生のみなさんから歓声が上がっていました。初めて使うピペットマンでしたが、見事に参加者全員実験に成功しました。「難しかったけど、楽しかった!」という声をたくさんいただきました。企画3「DNAの二重らせんを作ろう」では、ビーズでDNA二重らせんのストラップを作りました。ご参加いただいた皆様方が、少しでも科学に興味を持っていただけたら幸いです。