医学・生命科学全般に関する最新情報

香りって何ですか?

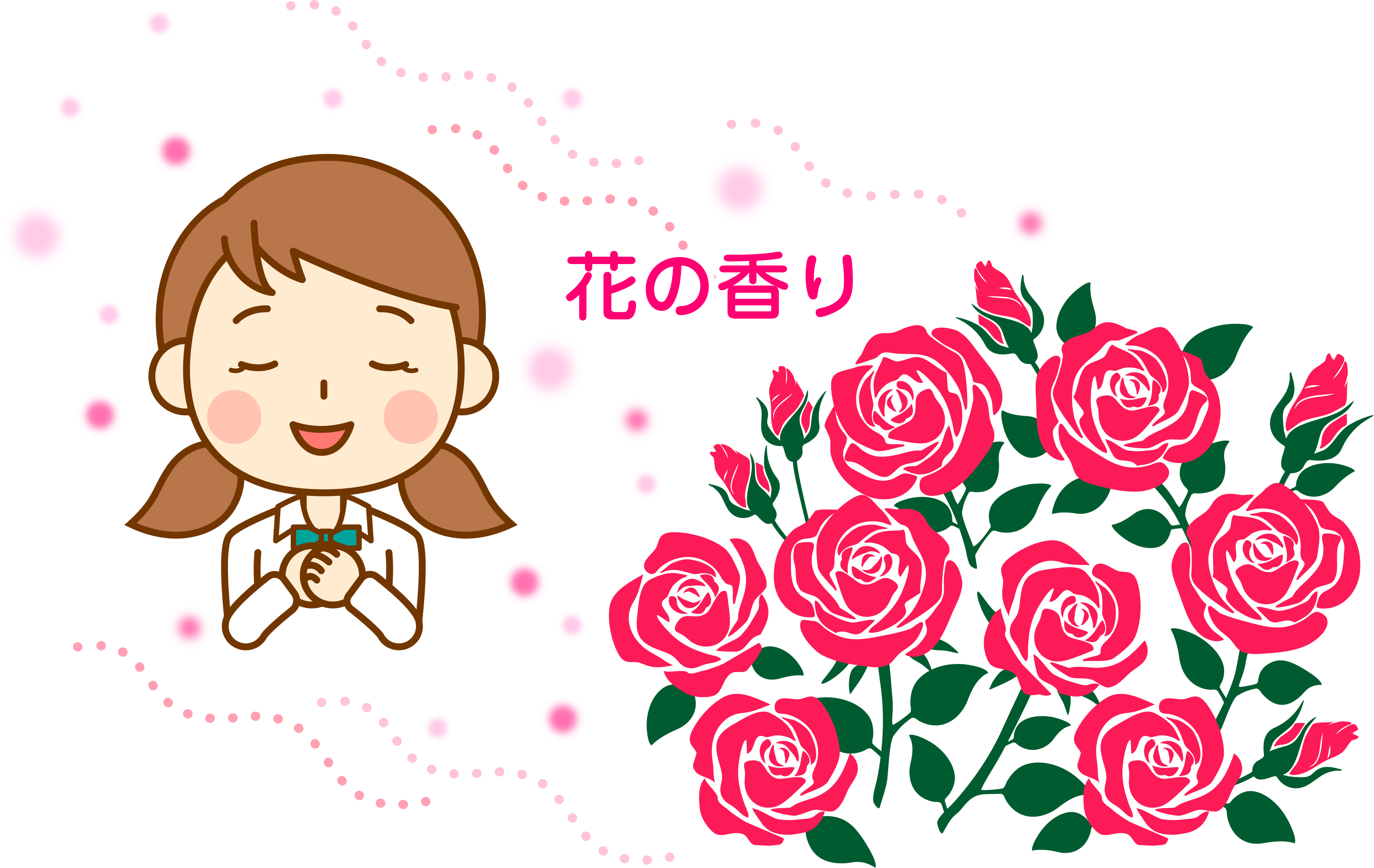

お花は、いい香りがしますね。古代エジプト女王のクレオパトラはバラの香りを愛していて、バラの花びらを浮かべた風呂に入り、バラをしきつめたベッドで寝ていたと言われています。

イラストにあるように、花から香りの成分が出て来て、空気中を漂って、鼻に入ることによって香りを感じるのよ。

一つ面白い実験をしてみましょう!

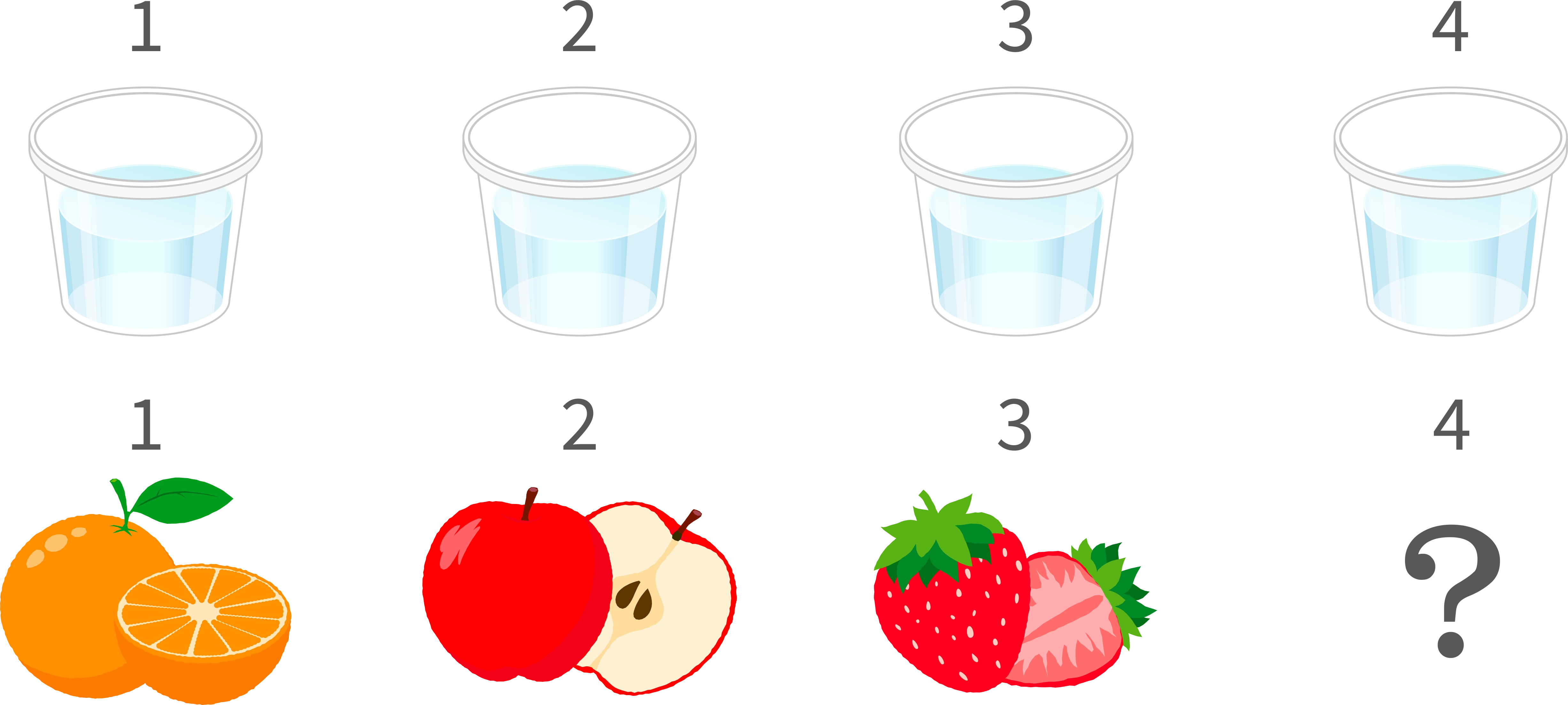

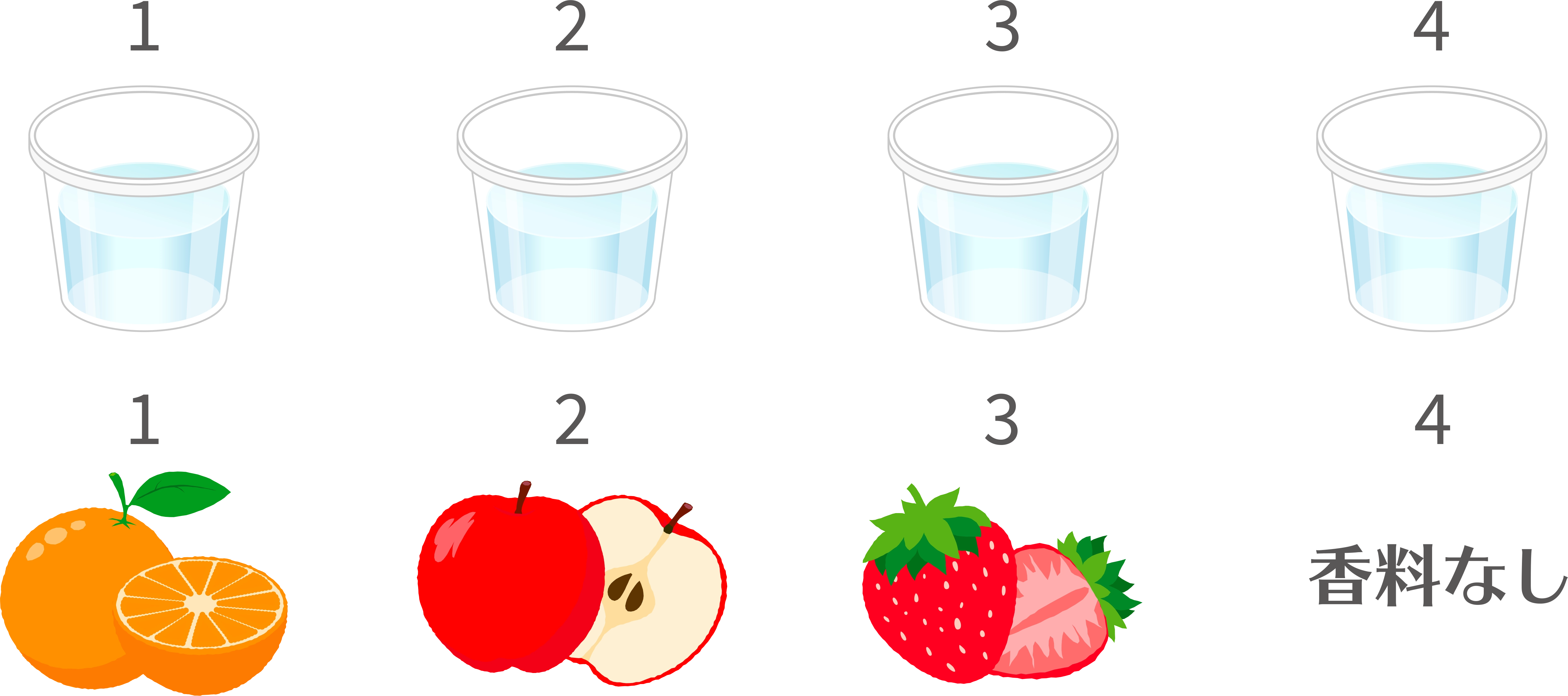

ここに4つのジュースが並んでいます。飲んで何ジュースが当ててみてください。

1番はオレンジジュース、2番はリンゴジュース、3番はいちごジュースだね!

でも、4番は、よくわからないや。

じゃあ今度は、鼻をつまんで飲んでみたら、当てられるかな?

1番から3番も、よくわからなくなった。

4番と同じような感じがする。

実は、砂糖とクエン酸を飲料水に溶かしたものに

1番はオレンジの香料を加えたもの。2番はリンゴの香料を加えたもの。3番はいちごの香料を加えたものなのよ。つまりフルーツの味はしないのにフルーツの香りがするだけでフルーツジュースだと感じたということね。

だから鼻をつまむと香りをかげないので何ジュースか分からなくなったの。そして4番は香料を加えていない、ただの甘酸っぱい水で、鼻をつまんだ場合と同じものに感じたっていうわけ。

この実験から香りの重要性が分かりますね。

(日本香料工業会 香りの教室 キッズランド 実けんコーナーを改変)

香りって、どうやって取り出すの?

香りの多くは植物由来で、水蒸気蒸留法という方法でよく抽出されています。容器の底に水を入れ、その上にラベンダーの花や葉を入れたかごを水に接しないようにセットします。

容器を加熱し水を沸騰させ、水蒸気をつくります。すると含まれる香り成分がラベンダーから気化します。それを冷却すると液体になります。香り成分の多くは水に溶けにくく、油として分離できることから「精油(せいゆ)」または「エッセンシャルオイル」とよばれます。10世紀頃に確立された方法で、中世ヨーロッパで広く使われることになりました。しかし、1kgの精油を得るためには、ラベンダーなら100~200kg、バラなら3000~5000kgも花が必要で、とても貴重(きちょう)なものでした。

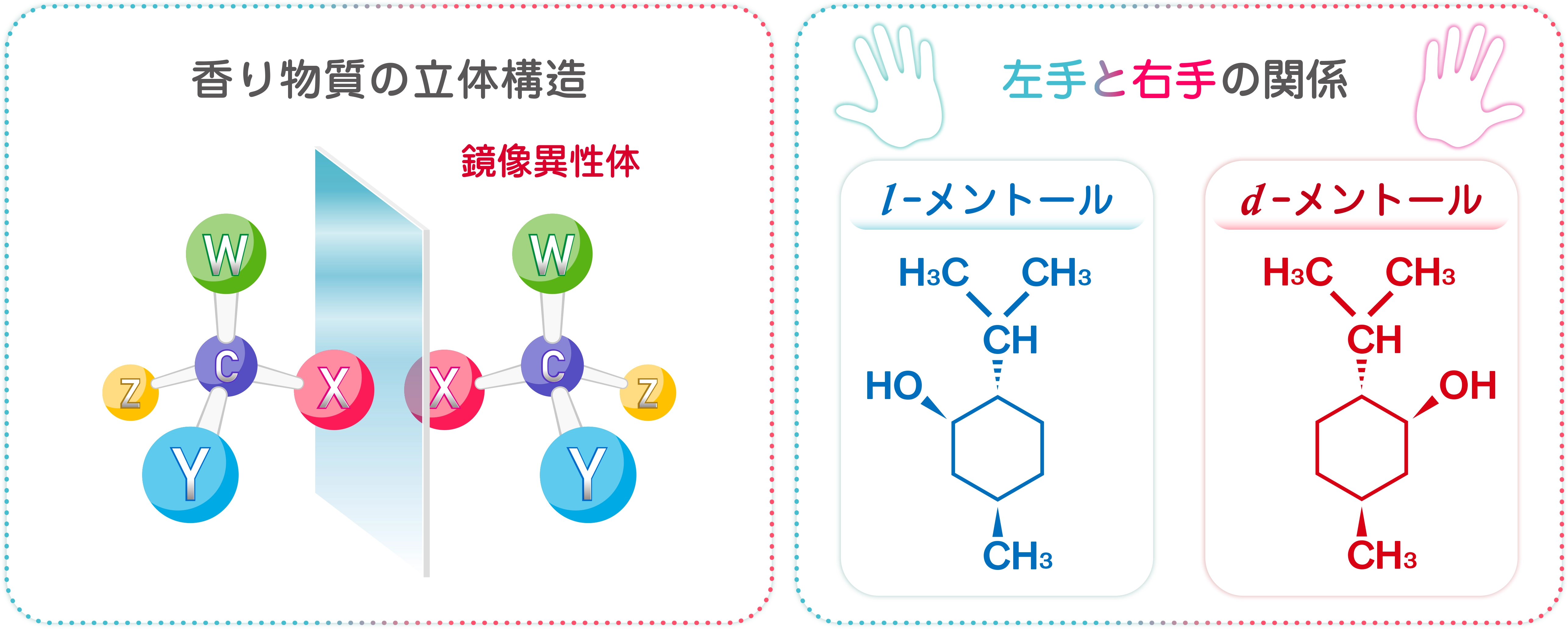

化学の進歩により精油はさまざまな香り物質の混合物で、香り物質はそれぞれ炭素Cや水素H、酸素Oなどがつながった揮発性(常温で気体になりやすい性質)化学物質であることが分かりました。さらに20世紀以降、試験管の中で化学合成できるようになりました。メントールの化学式はC10H20Oですが、立体構造の違う光学異性体(こうがくいせいたい)が存在します。炭素は手が4本あり、違ったものと結合できる性質をもつことから、鏡に映った左右対称な鏡像(きょうぞう)異性体(右手と左手の関係と考えるとわかりやすい)が存在します。その中でペパーミントからとれるのは、清涼感の強いl-メントールと呼ばれる立体構造をもつものだけですが、当初化学合成メントールは鏡像異性体であるd-メントールも同時にできてしまい純度の低いものでした。野依良治博士が、l-メントールだけを化学的に合成できる方法を見つけ、2001年にノーベル化学賞を受賞しました。

香りはどうやって感じているの?

鼻の奥に嗅(きゅう)神経細胞という香りを感じる細胞があり、その細胞表面に香り物質と結合する嗅覚(きゅうかく)受容体を2004年にアメリカの研究グループが発見しノーベル生理学医学賞を受賞しました。香り物質が嗅覚受容体に結合すると、脳に信号が送られることにより香りを感じることができます。人間は398種類の嗅覚受容体を持つことが知られ、その組み合わせの違いによって数十万種類の香りをかぎ分けられると考えられています。実際にl-メントールとd-メントールでは結合する嗅覚受容体が異なり、嗅覚受容体は香り物質の立体構造まで見分けることができます。右手袋には、右手は入るが、左手は入らない、と考えると理解しやすいですね。

また香りの信号は自律神経系をつかさどる「視床下部」に伝わり、体温や睡眠、ホルモンの分泌、免疫機能などのバランスを整えると考えられています。このことからヨーロッパでは精油がアロマセラピーに使われています。