医学・生命科学全般に関する最新情報

前回のお話で、体内でのいろいろな役割をタンパク質が担っていることがわかりました。

じゃあ、タンパク質は、DNAを設計図にして、どういうふうに作られるのですか?

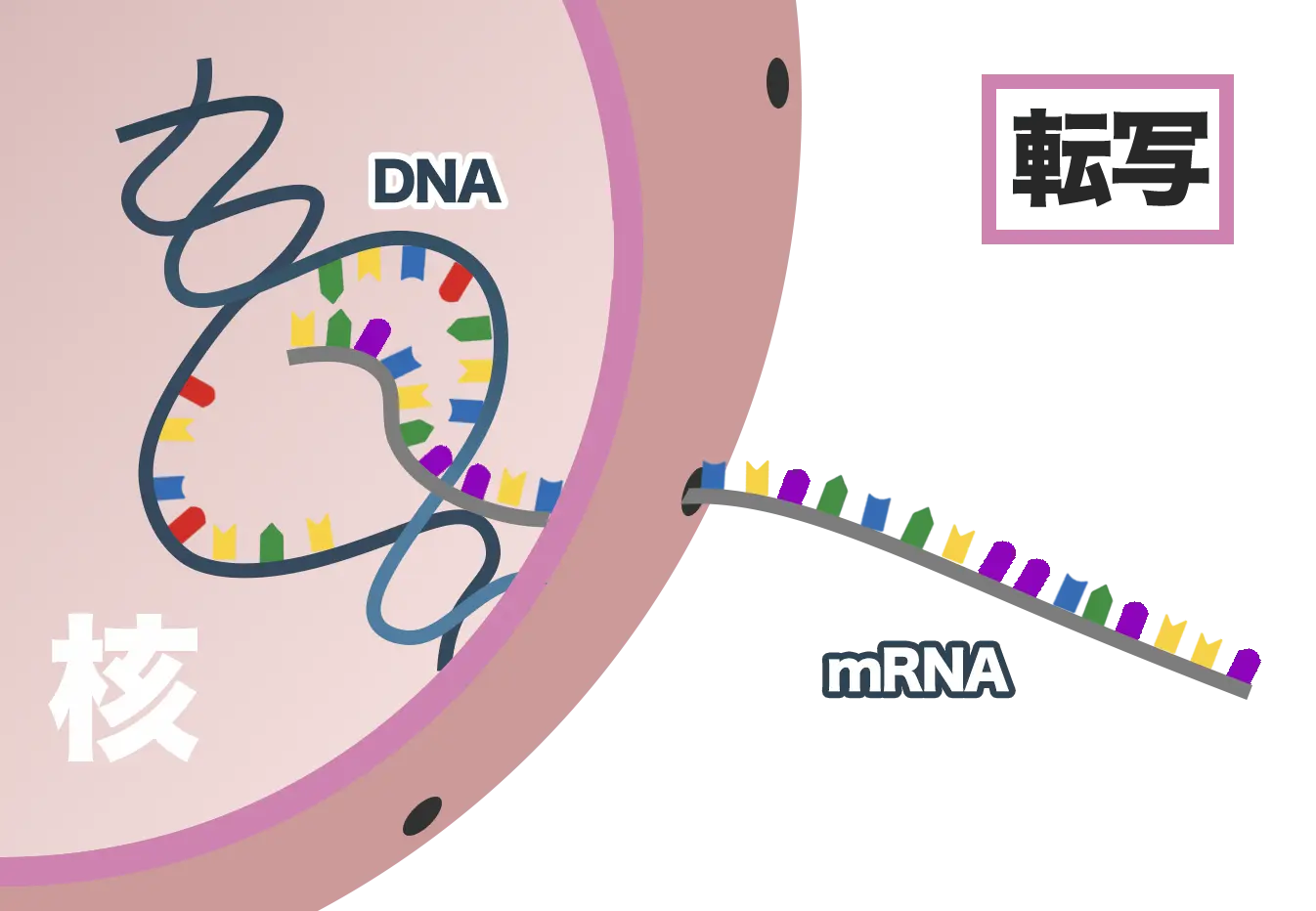

それはね、4種類の塩基、A(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、T(チミン)が並んだDNAを鋳型として、まずメッセンジャーRNA (mRNA)という物質が作られます。この反応を転写といいます。つまり、核の中から持ち出し禁止のDNAの設計図のコピーをまず沢山作ってそれを細胞質に持ち出します。

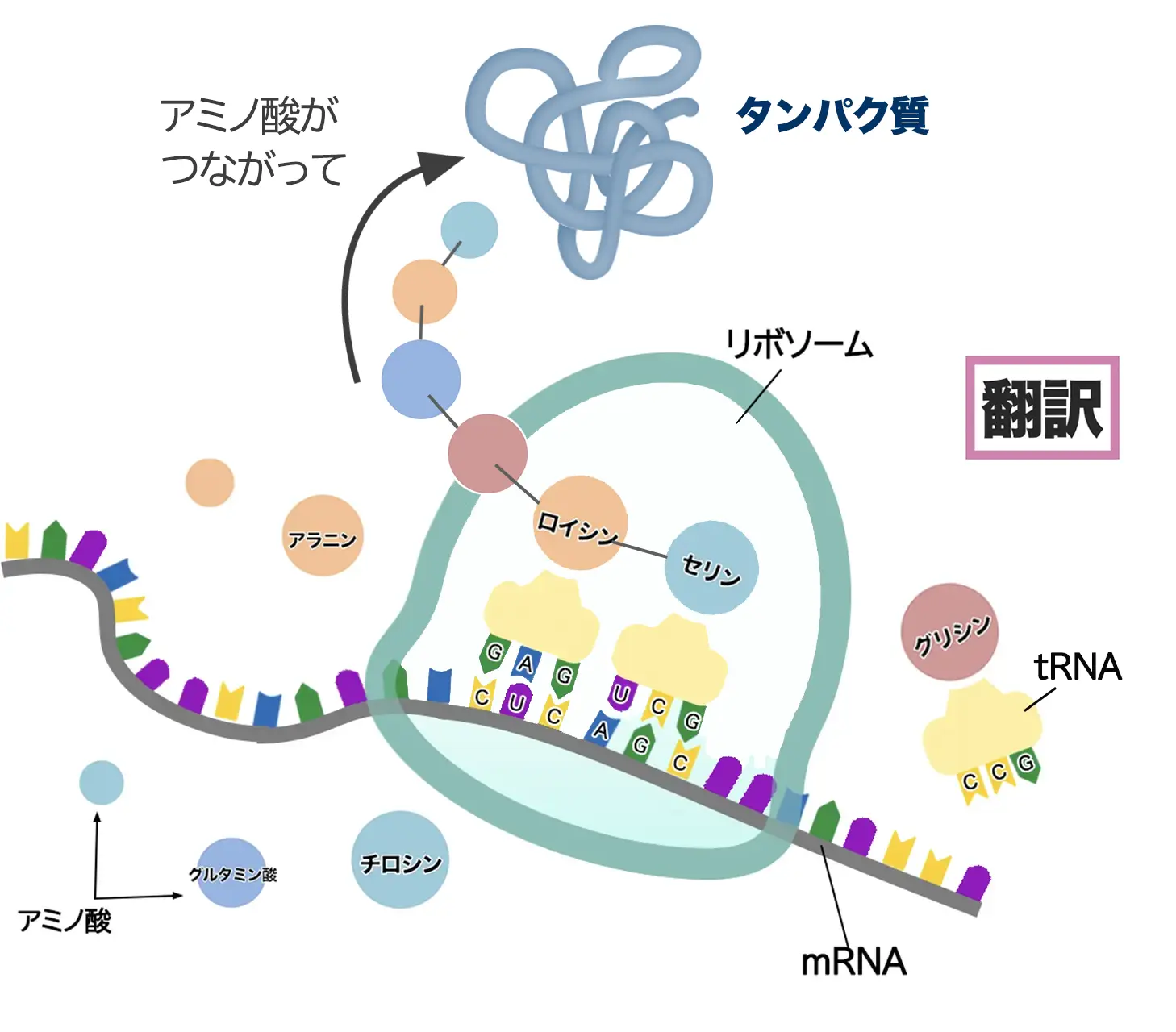

そしてこの遺伝情報のコピーのmRNAから、細胞質にあるタンパク質産生工場で、20種類のアミノ酸が並んだタンパク質が作られます。この反応を翻訳といいます。

タンパク質産生工場では、4文字のmRNAの情報から、どうやって20種類のアミノ酸が並んだタンパク質を作るの?

この問題は当時の科学者にとって大きな謎だったのだけど、分子生物学という分野の研究が発展したことにより、ついに解き明かされたの!

リボソームと呼ばれる細胞小器官(※タンパク質合成の場所:リボソーム〈細胞図へ〉;これが、まさにタンパク質産生工場です)に、遺伝子からmRNAにコピーされたA、G、C、U(ウラシル)の塩基配列に従って、たとえば「AUG」なら「メチオニン」、「GAA」なら「グルタミン酸」…という具合に、20種類あるアミノ酸のうちのある決まった1つが3つの塩基のならびごとに運ばれてきます。

このようにして塩基配列は次々とアミノ酸の配列へと変換され、遺伝子の設計図通りにタンパク質が作られていくのです。

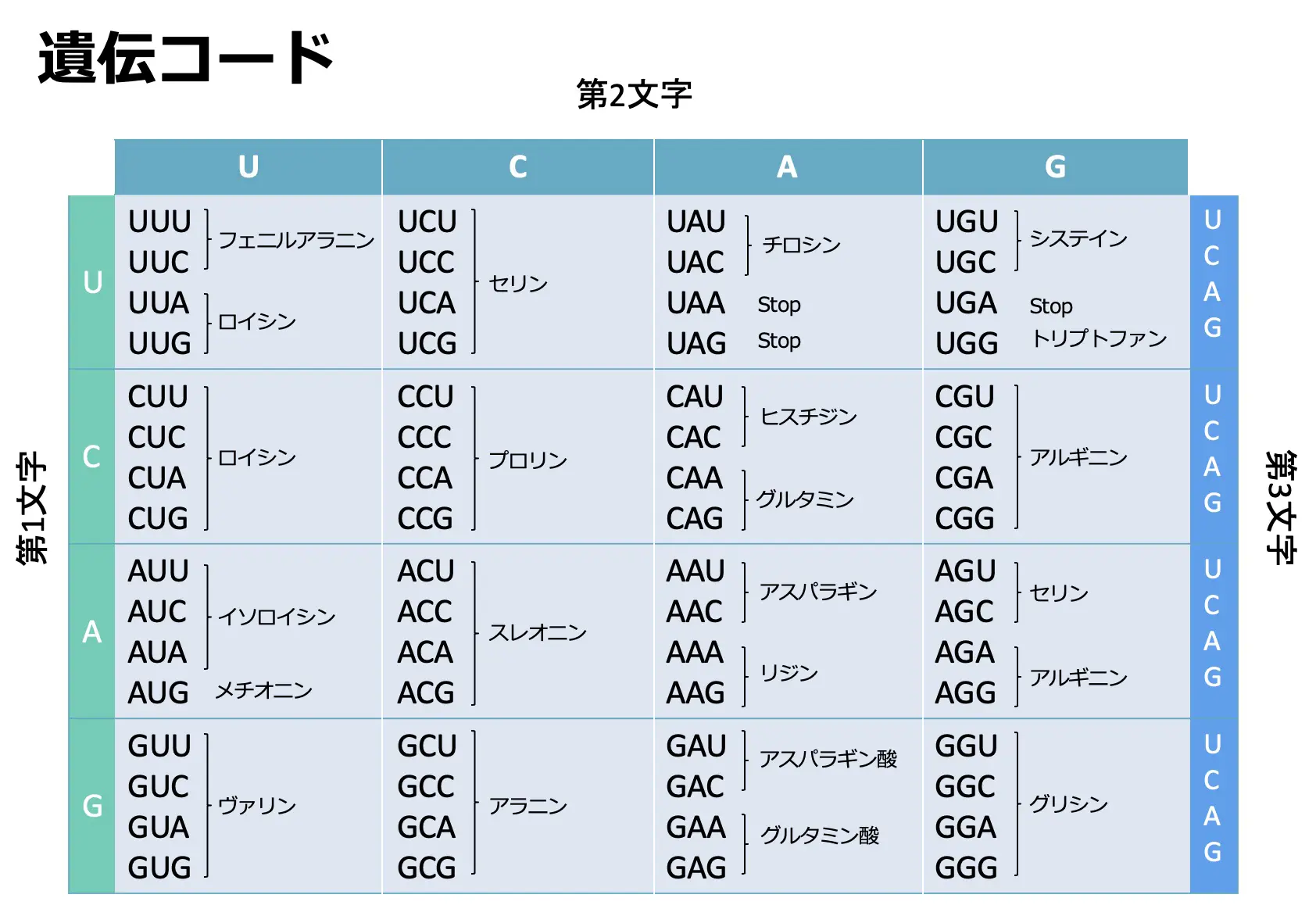

この3塩基の単位とアミノ酸との対応は遺伝コードと呼ばれています。4文字のmRNAの情報が、この遺伝コード表にそって20種類のアミノ酸の配列に変えられます。

へえ〜、あの小さなつぶつぶでそんなことが行われているのか。。。

先生、ヒトゲノムの中には何があるの?

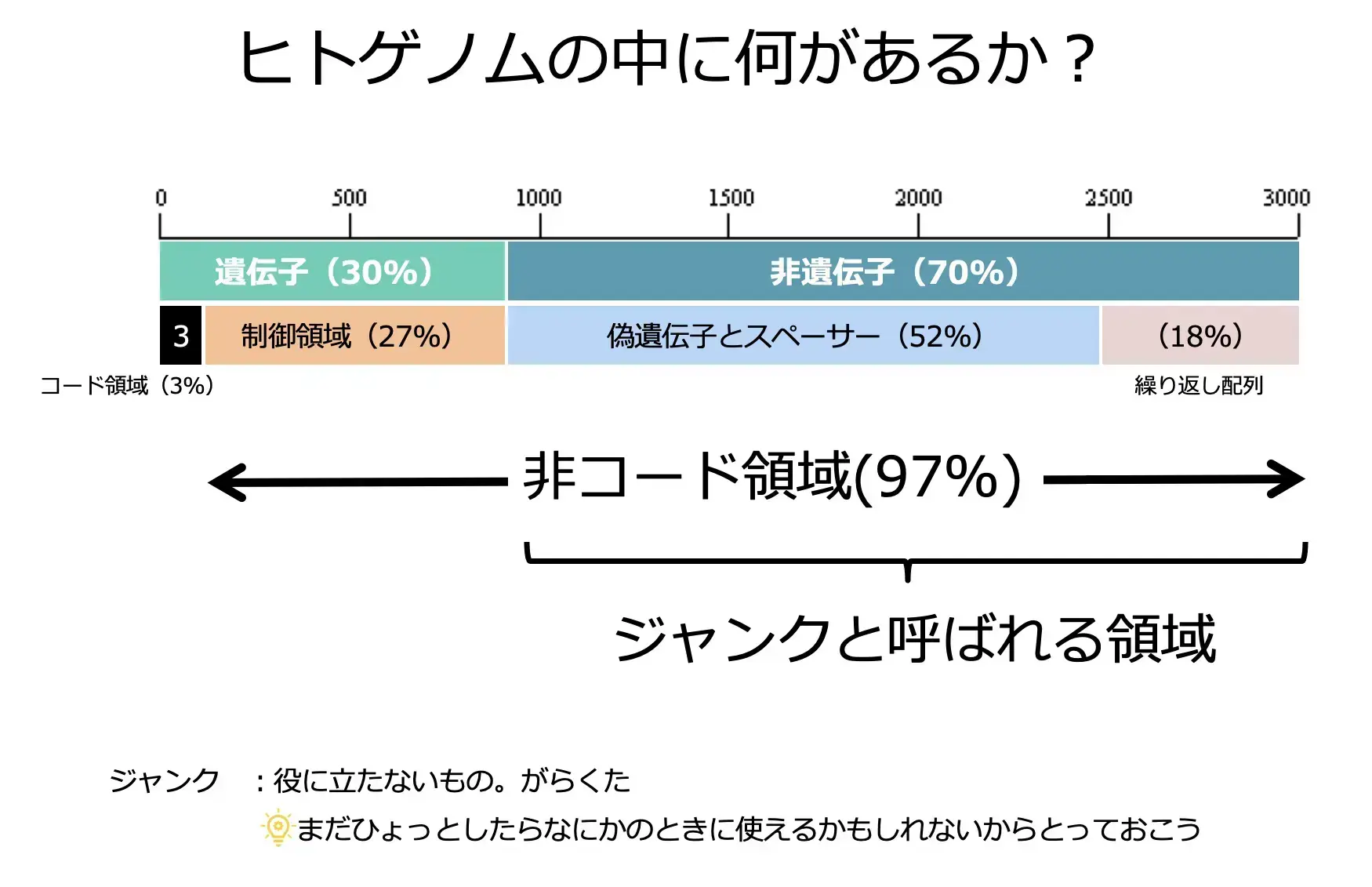

ゲノムのすべてがタンパク質に翻訳されるわけではないの。

実はタンパク質をコードしている領域は全体の3%しかないのよ。そして27%が遺伝子の転写などを制御する領域。両者を合わせた30%の領域が遺伝子なの。

残りはジャンクと呼ばれる領域ですが、最近の研究からジャンク領域は、遺伝子がないのにも関わらず、盛んに転写されていることが明らかになっています。

ジャンクと思われていた領域が、実は高次生命現象において重要な役割を担っている可能性が明らかになり注目されています。

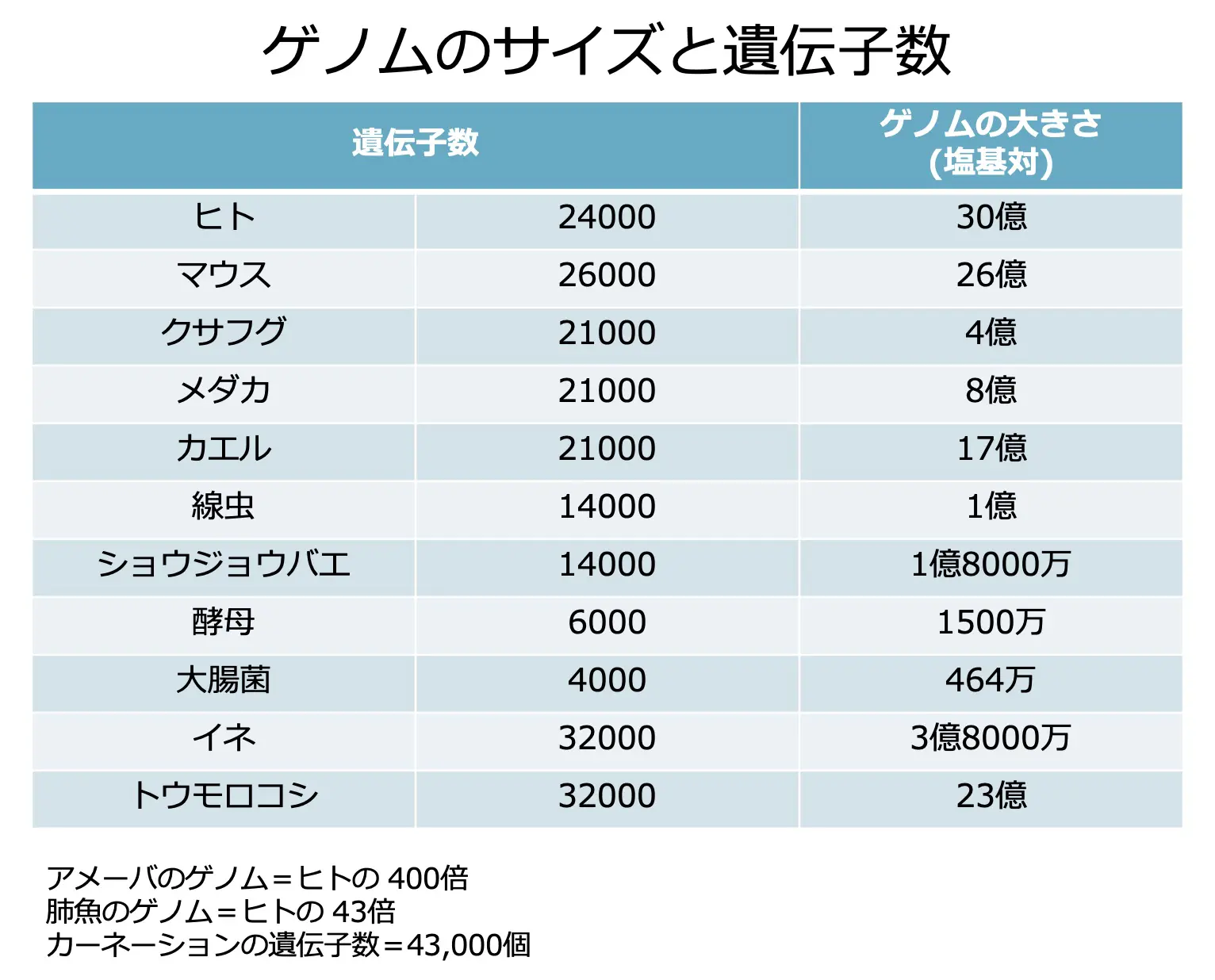

ヒトでは、ゲノムの大きさと比べて、遺伝子の数は少なく、約30億のゲノムに対し、遺伝子数は24000であることが分かっています。

そしてこの表は、多くの種類の生物のゲノムサイズと遺伝子数を示したものです。

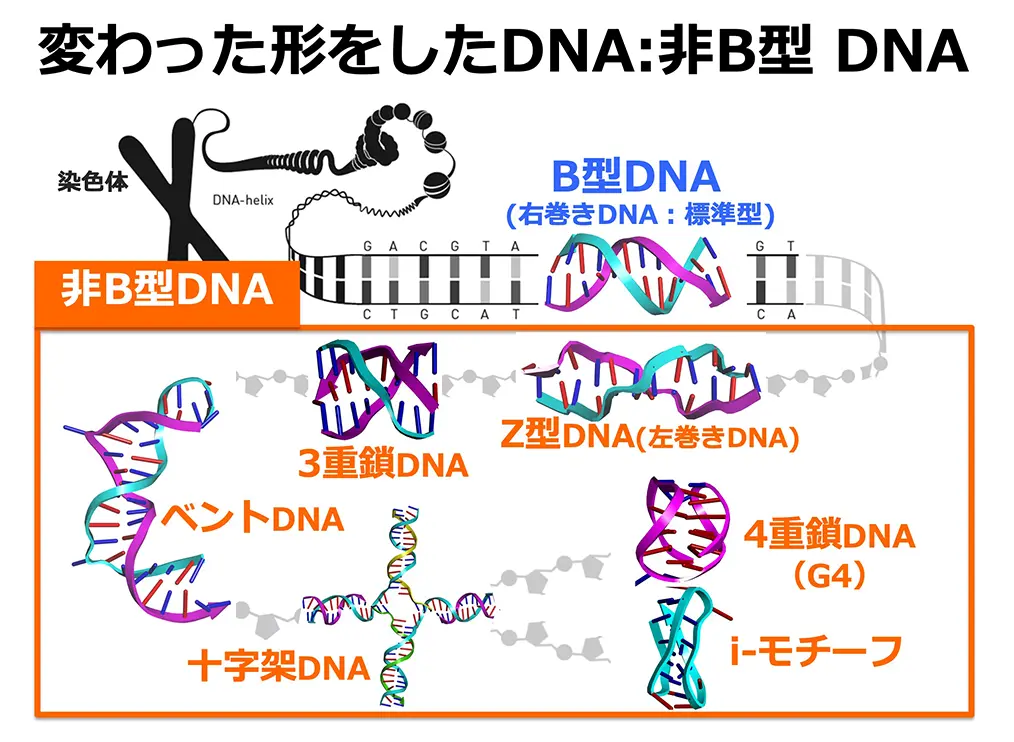

特殊な塩基配列を持つ場合、B型二重らせん構造以外の構造をとることも知られています。たとえばグアニンの連続配列が4回以上現れると4重鎖DNAの構造を取ることがあります。4重鎖DNAは転写、組換え、転移、エピゲノム制御など染色体の種々の機能に関与することが示唆されていて、現在、正井所長の所属する研究プロジェクトは、4重鎖DNAのゲノムの収納、維持、継承において果たす役割について精力的に研究を進めています。