医学・生命科学全般に関する最新情報

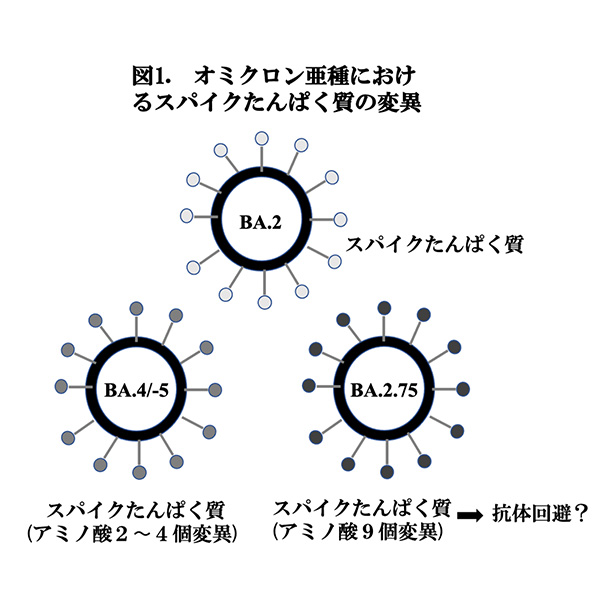

オミクロン株の「BA.2」系統の変異ウイルス「BA.2.75」は、 感染力が強く、免疫をすり抜け、インドで急拡大しています。興味深いことに、「BA.2.75」は、“特殊な変異株”であるとされ、「ケンタウロス」*1とも呼ばれています。世界保健機関(WHO)は「BA.2.75」を「注目すべき変異株=VOI (Variants of Interest)」に位置づけて注視していますが、現時点で、感染力や免疫への影響、感染した場合の重症度は、はっきりしていないようです。「BA.2.75」は、国内でも東京都や神戸市などで確認され、現在のBA.5の流行が収まったあとで増加するかも知れません。注目すべきことに、「BA.2.75」のスパイクタンパク質*2にはアミノ酸レベルで9個の変異があり(図1)、そのような変異の多さが既存の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)中和抗体*3に対する感受性の低下に関係していると推定されています。これに関連して、国内の研究グループは、「BA.2.75」の表面にあるスパイクタンパク質を再現したシュードウイルス*4を人工的に作成し、既存のモノクローナル抗体に対する感受性を評価しました。その結果が、プレプリント(査読前論文)(文献1)として掲載されましたので報告いたします。

2021年の終わりに同定されたSARS-CoV-2オミクロン株の「BA.1」は、間もなく、新しい系統の「BA.2」に凌駕され、すぐに、その亜種の「BA.2.12.1」、「BA.4」及び「BA.5」が優勢になってきたが、つい最近では「BA.2.75」がインドなど8カ国で見つかり、WHOは「VOI」に位置付けている。

「BA.2.12.1」や「BA.4/-5」は「BA.2」に較べてスパイクタンパク質に2~4個の変異があるが、「BA.2.75」には9個の変異があり、それが既存の中和抗体*2に対する感受性の低下に関係していると仮定する。これを証明するために東京大学医科学研究所の佐藤佳教授が主宰する研究グループ「G2P-Japan」は、「BA.1」、「BA.2」、「BA.4/-5」及び「BA.2.75」のスパイクタンパク質を再現したシュードウイルス*3を人工的に作成し、治療薬に使われている10種類のモノクローナル抗体薬(アディントレビマブ、バムラニビマブ、べブテロビマブ、カシリビマブ、シルガビマブ、エテセビマブ、イムデビマブ、レグダンビマブ、チキサゲビマブ、ソトロビマブ)、及び、3種類の中和抗体カクテル;ロナプリーブ(カシリビマブ、イムデビマブ)、エブシェルド(シルガビマブ、チキサゲビマブ)、エテセビマブ+バムラニビマブの有効性を評価した。

SARS-CoV-2オミクロンの新しい亜種のスパイクタンパク質には、アミノ酸の変異が集積している事から、本研究のように、治療用モノクローナル抗体の効率を迅速に評価することは重要である。

この論文のようにシュードウイルスを用いて既存の中和抗体の効率を迅速に評価して急場を凌ぐことは非常に重要に思われますが、オミクロンの変異が繰り返されて抗体を逃避するものが増えるならば、「評価の結果、有効な抗体は見当たらなかった」ということも近い将来起こることを覚悟しなければいけません。したがって、ワクチンや抗体以外の治療法を開発することも必要でしょう。