医学・生命科学全般に関する最新情報

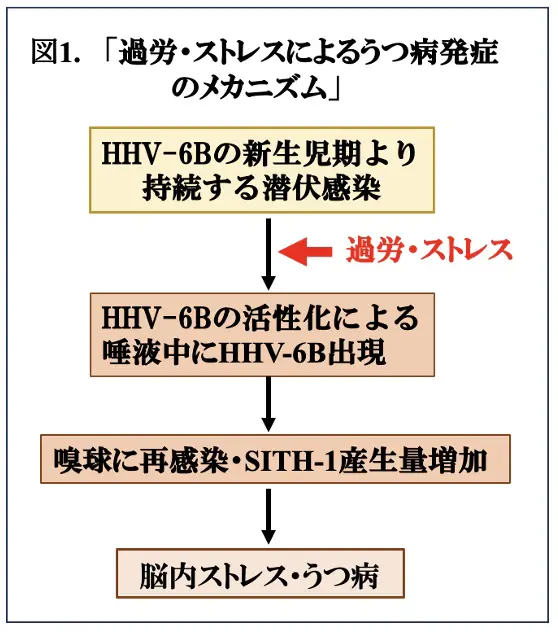

アルツハイマー病などの神経変性疾患では、遺伝子・蛋白質など分子レべルでの病態の解析が進み、それらの結果に基づいた治療研究が可能になりました。したがって、精神疾患においても、メカニズムの理解に基づいた治療開発を進めることが望ましいことは言うまでもありません。実際、メジャーな精神疾患の一つであるうつ病は環境と体質の2つの原因で発症し、同じ環境にあっても、うつ病になりやすい人となりにくい人がおられ、遺伝的な解析が重要であると思われます。これまでの一卵性双生児の解析*3などから、「うつ病になりやすい体質」は遺伝することがわかっていましたが、うつ病の遺伝に関しては、親から子への染色体の伝搬において、通常の染色体を介したメンデルの法則では説明がつかず、その遺伝の仕組みは不明でした。東京慈恵会医科大学の近藤一博教授らのグループは、新生児期に親から持続感染するHHV-6BのSITH-1遺伝子のR1A領域には、細胞内へのカルシウム流入を促進し、アポトーシスを誘導すると考えられるSITH-1の発現を抑制するように働く12塩基からなる繰り返し配列が存在し、過労・ストレスの結果、HHV-6Bが活性化して、唾液中に現れたHHV-6Bが嗅球に再感染した時、その繰り返し数が少ないとSITH-1産生量が上昇し、脳内ストレスを来たし、「うつ病になりやすい体質」になることを見出しました(図1)。これは、親に持続的に感染している常在微生物(マイクロバイオーム)の子への伝搬が遺伝のメカニズムになり得ることを示唆しており、また、新生児期に「うつ病を起こしにくい」HHV-6Bをワクチンとして接種することが予防治療になる可能性を示唆します。これらの結果は、最近、iScience (Cell Press)に掲載されましたので(文献1)、今回はその論文を紹介いたします。

文献1.

Identification of a strong genetic risk factor for major depressive disorder in the human virome, Kobayashi et al., iScience volume 27, 109203(2024)

うつ病(大うつ病)の遺伝に関してはその遺伝率は約30~50%とされているが、現状では、遺伝のメカニズムは明らかにされていない。以前に、著者らは、HHV-6BのコードするSITH-1遺伝子には、R1A繰り返し配列が存在し、その数は個人個人により異なり(polymorphism)、それが「うつ病になりやすい体質」に関連するかもしれないと予想していた(図1)。

この仮説を証明するために、外来患者さん77人(大うつ病46人)、健常者77人に対して、遺伝子の塩基配列を解析した。

以上の結果より、HHV-6Bは母子感染を通して、子どもやその家族に伝染して、生涯ウイルス感染が持続することから、HHV-6Bのpolymorphismが大うつ病の遺伝に影響すると推定された。