医学・生命科学全般に関する最新情報

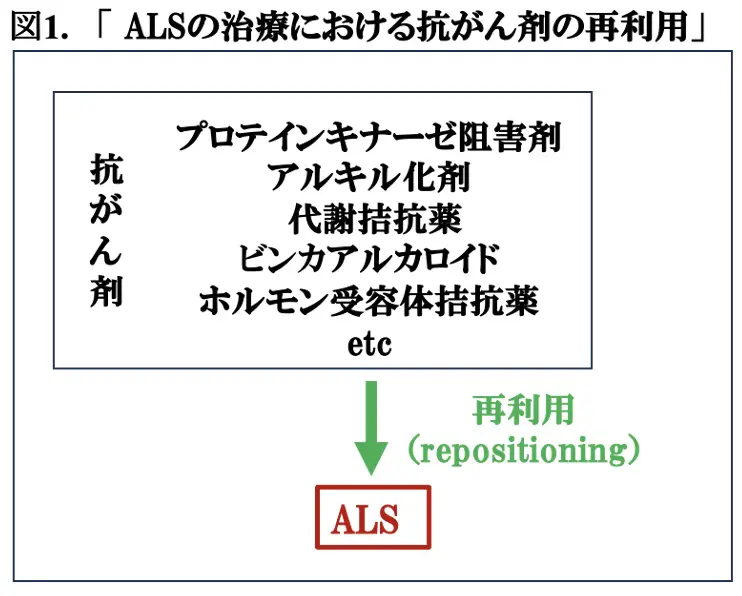

ALSは運動神経の変性により筋肉が萎縮し、四肢が麻痺し、最終的に呼吸困難となる神経変性疾患の中でも最も壮絶である稀な疾患です。現在、ALSの治療薬として、リルゾールやエダラボンなどいくつか認可されていますが、劇的な効果はないので新薬の開発が望まれています。このような状況で、最近、京都大iPS細胞研究所の研究チームが、ALS の患者さんに対し、既存の白血病治療薬「ボスチニブ」を投与する第2相臨床治験*3を行った結果、病気の進行を抑制する有効性を確認したと発表しました。抗がん剤をALSに再利用すること(図1)、すなわち、既存薬を別の疾患の治療に使うドラッグ・リポジショニング*4は費用と時間を節減し、最近の治療薬開発の重要な戦略になっています。また、ALSの病態は複雑であることも治療研究が進まない理由の一つですが、患者さん個人由来のiPS細胞を疾患モデルとして使うことにより、将来的には、個別化医療*5に繋がる可能も期待されます。ALSの治療開発における抗がん剤の再利用に関しては、病態メカニズムの点からも興味深く、他の頻度の少ない重篤で有効な治療法のない疾患にも応用できますから、十分に理解しておいた方が良いと思われます。今回は、イタリア・ローマにある高等衛生研究院 (Istituto Superiore di Sanità) のRosa Luisa Potenza博士らによる総説論文が、Int. J. Mol. Sci.誌に掲載されていますので(文献1)、この論文の要点を説明いたします。ALSに対して少しでも治療法が改善することが期待されます。

文献1.

Can Some Anticancer Drugs Be Repurposed to Treat Amyotrophic Lateral Sclerosis? A Brief Narrative Review, Rosa Luisa Potenza et al., Int. J. Mol. Sci. , 2024, 25(3), 1751

ALSは、上位、下位の運動神経が選択的に変性し、通常は、呼吸不全で発症から3〜5年以内に死亡する稀な(10万人当たり4.1~8.4人) 神経変性疾患であり、高齢化とともに増加している。ALSの90%以上が散発性、〜10%が家族性である。散発性の約10%、家族性の約60%に銅・亜鉛スーパーオキシドディスムターゼ(SOD1)、TAR DNA結合タンパク質43 (TDP-43)、FUSタンパク質(FUS)、C9ORF72 (chromosome 9 open reading frame 72) の遺伝子異常が認められる。また、多くのALSに認知障害、錐体外路症状が認められることから、ALSは多系統の疾患であると考えられる。

アルキル化剤(e.g. Cisplatin), 代謝拮抗薬(e.g. 5-FU), ビンカアルカロイド(e.g. Vincristin), ホルモン受容体拮抗薬(e.g. Tamoxifen) などの多くの抗がん剤に関して、ALSの治療薬としての再利用の可能性が考えられている。

神経変性とがんの共通したメカニズムを考慮すると、抗がん剤のリポジショニングによるALSの治療開発はポテンシャルがあり、非常に魅力的な治療戦略である。今後、ネットワーク医学を取り入れることにより、さらに発展していく可能性がある。しかしながら、現時点では、抗がん剤の中枢神経系への作用に関して、不明な部分も多く、副作用の問題もあり、慎重に進めていく必要がある。