医学・生命科学全般に関する最新情報

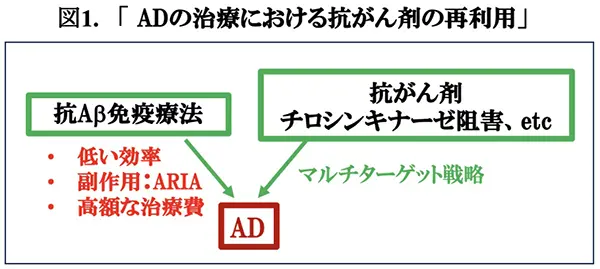

昨年来、お伝えしておりますように、ADの臨床治験において、抗アミロイドβ (Aβ)モノクローナル抗体を用いた免疫療法の有効性が示されました。したがって、当面の間、ADの治療研究は免疫療法を中心に進むと思われますが、ADの初期に治療介入しなければ、治療効果は有意に認められないこと、さらにARIA*3などの副作用があること、治療費が高額である事など、現状では改善すべき点が多くあります。実際、いくつかのプロジェクトが並行して進んでいますが、そのうちの一つが、前回取り上げましたように、抗がん剤の再利用による治療です(抗がん剤の再利用による筋萎縮性側索硬化症の治療〈2024/6/25掲載〉)(図1)。既存薬の再利用においては、新薬の開発にかかる費用と時間を節約できる大きな利点がありますが、さらに、ADの場合、これまでの臨床治験の結果に基づけば、Aβの凝集を治療標的にするだけでは治療効率が高くならない可能性があるので、蛋白凝集以外の病態も標的にしたマルチターゲット戦略を併用する必要があるかも知れません。この目的のためには、これまで開発されている多種多様な抗がん剤はマルチターゲット戦略に都合が良いと考えられます。このように、抗がん剤によるADの治療の可能性を理解することは重要です。今回は、韓国脳研究所 (Korean Brain Research Institute) のHyun-Ju Lee博士らによる総説論文が、Int J Biol Macromol誌に掲載されていますので(文献1)、この論文の要点を説明いたします。

文献1.

Developing theragnostics for Alzheimer's disease: Insights from cancer treatment, Hyun-Ju Lee et al., Int J Biol Macromol , 2024 Jun;269(Pt 2):131925.

これまで蓄積した知見によれば、興味深いことに、がんとADの病態の間で、細胞周期の異常調節、血管新生、ミトコンドリアの機能不全、タンパク分子のミスフォールディングDNAの損傷など、いくつかの生理学的、病理学的特徴の共通性が見られる。したがって、抗がん剤によるADに対する治療の可能性が考えられる。

がん治療に用いられる薬剤の作用機序は、多様化しており、複雑で多様ながんの性質を反映している。これらの薬剤は、一つのがんのみならず、しばしば、他の病気にも効果的である。ADの治療には、蛋白凝集以外にも神経炎症、インスリン抵抗性、タウの凝集などの病態を標的にしたマルチターゲット戦略を併用する必要性がある。この目的のためには、抗がん剤の再利用が有効かも知れない。

実際、抗がん剤の再利用によるADの治療に関する臨床治験が進行中である。例を挙げると

これらのことから、抗がん剤とその分子標的に基づいてADのセラグノスティクス*7へと発展する可能性が考えられた。