医学・生命科学全般に関する最新情報

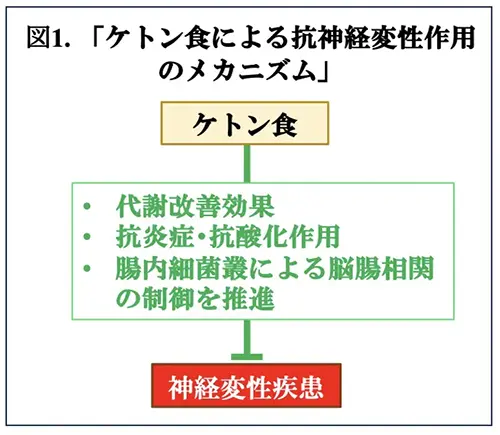

先週、Mkdが、がんの予防に効果的である可能性があるとお伝えいたしました。実際、ケトン食は、種々の疾患に効果的であることが報告されて来ました。神経系においては、難治性てんかんに対するケトン食療法が1920年代から行われて、1995年以降にアメリカで急速に普及し、点頭てんかん(ウエスト症候群)*3から部分てんかん*4まで多くのてんかんに有効であることが示されました。その後、認知症やパーキンソン病などの神経変性疾患に対するケトン食の治療効果が多く報告されるようになり、同時にメカニズムに関する検討もされるようになりました。神経変性疾患の状態では、脳のエネルギー源であるグルコースが効率よく利用できないのでケトン体が代わりのエネルギー源として使われることにより代謝が改善され神経機能が向上します(図1)。また、近年、ケトン体には、抗酸化ストレス作用や抗炎症作用などの多様な働きを持つことが明らかになりました(図1)。このように、ケトン食の神経変性抑制効果のメカニズムを理解することは重要です。近年、腸と脳とは、ホルモンやサイトカインなどの液性因子や自律神経系を介して双方向的に情報伝達を行っており、「脳腸相関」と呼ばれていますが、この脳腸相関の新しい担い手として衆目を集めているのが腸内細菌叢です。したがって、腸内細菌叢による脳腸相関の制御に対してケトン食がどの様な影響があるのか明らかにすることは興味深いと思われます(図1)。このような考えで、米国、フロリダ州立大学のGwoncheol Park博士らは、ADのトランスジェニック(Tg)モデルマウスを用いた実験において、MkdがADに関連した神経学的機能や根底にある腸-脳のコミュニケーションに対して有益な作用があることを観察しました。結果は、Gut Microbes誌に掲載されましたので、今回はそれを紹介いたします(文献 1)。

文献1.

A modified Mediterranean-style diet enhances brain function via specific gut-microbiome-brain mechanisms., Gwoncheol Park et al., Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2323752.

ADは、脳を衰弱させる障害であり、現在、急速に世界中に蔓延しているが、その治療法は確立されていない。本プロジェクトでは、ADのTgモデルマウスを用いて、MkdがADに関連した神経系認知機能の病態生理や腸内細菌叢による脳腸相関の制御に対してどの様な影響があるのか調べることを研究目的とした。

ADのTgモデルマウス(APP/PS1, 6週齢, n=18)及び、野生型コントロールマウスに8~12週間、Mkd、又は、通常の西洋食を与え、マルチオミックス*5、行動解析などを行った。

本件研究においては、MkdがADに関連した神経学的機能や根底にある腸-脳のコミュニケーションに対して、改善的な作用があることがマルチオミックスや行動解析により強調された。