医学・生命科学全般に関する最新情報

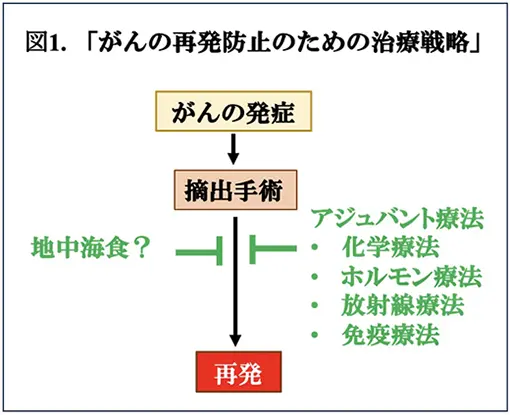

がんは根治手術で完全に取り除いたと思っても、多くの場合、再発します。現時点で再発のメカニズムは不明ですが、目に確認できない小さな腫瘍が手術の時に取り残されるか、あるいは、すでに転移している可能性があります。このようにして生き残った腫瘍が治療に対する抵抗性を獲得して、時間と共に徐々に復活してくると考えられます。そこで、手術する前後に再発を防ぐ目的で化学療法やホルモン療法、放射線療法、さらに、最近では、免疫療法などが手術の補助(アジュバント)療法として行われています(ステージIB胃がんに対する術後化学療法の有効性〈2024/6/13掲載〉)。実際、アジュバント療法の進歩により、再発率は有意に下がりましたが、それでも十分ではなく、更なる改良が必要です。このような状況で、最近、食事療法が見直されています(図1)。食事療法と言うと少し原始的に思われますが、もし、効果的ならば、副作用などの侵襲性がない、高額な医療費がかからないなど非常に魅力的です。今回、イタリア・ミラノにありますIstituto Nazionale dei TumoriのFranco Berrino博士らは、マクロビオティック*1の伝統に基づいた地中海食が乳がんの再発を防ぐ効果があるかどうか調べるための臨床試験;DIANA-5ランダム化試験*3を行い、食事療法を遵守することにより、再発から保護される可能性があることを見出しました。この結果は、Clin Cancer Res. 誌に掲載されましたので報告いたします(文献1)。ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、神経変性疾患の研究分野におきましてもアルツハイマー病などの認知症に対する地中海食の有益な効果はトッピクスの一つになっており、がんと認知症に共通する治療法の一つになる可能性があり注目されます。

文献1.

The Effect of Diet on Breast Cancer Recurrence: The DIANA-5 Randomized Trial, Franco Berrino et al., Clin Cancer Res.2024 Mar 1; 30(5): 965–974.

マクロビオティックの伝統に基づいた地中海食が乳がんの再発を防ぐ効果があるかも知れないと言うのは、興味深い仮説である。臨床試験;DIANA-5ランダム化試験を行いこの仮説を検討することを本論文における研究目的とした。

DIANA-5ランダム化試験による食事介入の結果は、包括的な食生活の改善により、乳がんの再発のリスクを減らすことは出来ない。しかしながら、食事指数の3分位上層部の患者さんは、予後が改善した観察結果から、使用来の食事試験ではIG群とCG群の間の食事の内容の差を明確にし、遵守率を向上することを推奨する。