医学・生命科学全般に関する最新情報

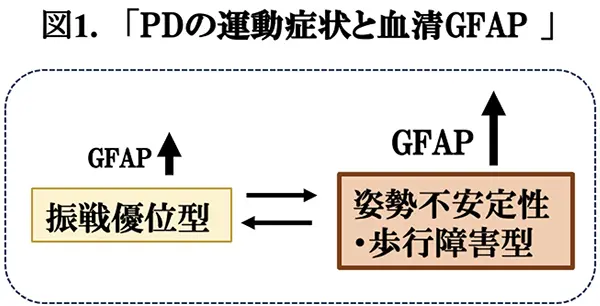

バイオマーカーは疾患の重症度や病期の判定、鑑別診断、さらに治療効果の評価など、臨床の場において非常に有用性が高いため、近年、神経変性疾患に関しても精力的に研究が行われています。中国・四川大学の研究チームは、最近、PDの運動障害や認知障害に対するバイオマーカーとして、血清GFAPを同定しました(Lin J, 2023)。PDは、黒質のドパミン神経細胞の障害によって発症する神経変性疾患であり、静止時振戦、筋強剛(筋固縮)、運動緩慢・無動を特徴としますが、この他、姿勢保持障害、同時に2つの動作をする能力や自由にリズムを作る能力の低下を加えると、ほとんどの運動症状を説明することができます。しかしながら、全てのPDの患者さんにこれらの症状が全て出てくるわけではありません。また、PDの運動症状のパターンは病期によって変わることや精神症状などの非運動症状が現れることも知られており、PDの症状からサブタイプの分類を試みる取り組みもなされています。この様な背景で、同グループは、引き続き、運動症状のサブタイプと血清GFAPの関連性があるかどうかを検討した結果、姿勢不安定性・歩行障害のサブタイプ(PIGD)は振戦有意型(TD)のサブタイプよりも高い血清GFAPを伴っており、さらに2年後においては、TDのうち、血清GFAPの高い症例がPIGDに移行し、逆に、PIGDのうち、血清GFAPの低い症例がTDに移行していることを見出しました(図 1)。このように、血清GFAPは、PDの運動症状のサブタイプを解析し、臨床経過を予測するのに優れたバイオマーカーとなる事が示唆されました。この結果は、npj Parkinson’s disease誌に掲載されましたので(文献1)、今回はそれを紹介いたします。

文献1.

Plasma GFAP as a prognostic biomarker of motor subtype in early Parkinson’s disease, Ningning Che et al., npj Parkinson’s disease, volume 10, Article number: 48 (2024)

最近、我々は、PDの運動障害や認知障害に対するバイオマーカーとして、血清GFAPを同定したが(Lin J, 2023)、PDの運動症状のサブタイプと血清GFAPの関連性があるか不明である。本プロジェクトでは、引き続き、前向きにコホート研究を進めて、この問題を明らかにすることを研究目的とした。

本研究の結果より、血清GFAPは、PDの運動症状のサブタイプを解析し、サブタイプシフトを予測するために優れた臨床バイオマーカーになると思われた。