医学・生命科学全般に関する最新情報

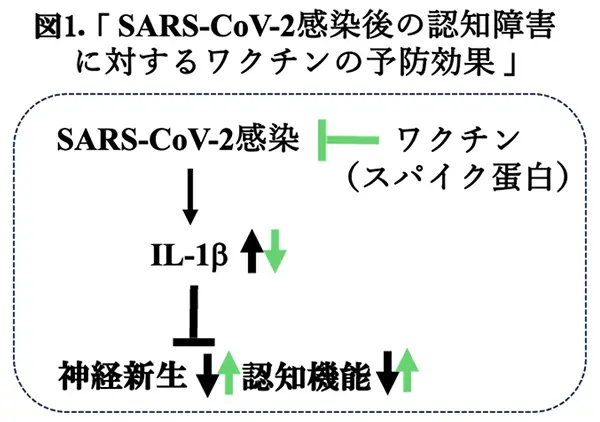

パンデミックが終わって1年半経った今も、COVID-19を介した記憶障害は重大な問題です。前回、お伝え致しましたように(神経変性の危険因子としてのSARS-CoV-2の感染〈2024/10/11掲載〉)、ランセット委員会*4は、アルツハイマー病(AD)がCOVID-19の危険因子になるだけでなく、逆に、COVID-19がADの危険因子になること、すなわち、両者は双方向性の因果関係にあることを提唱しました。後遺症の中でも頻度の高いブレイン・フォグが、後にADに移行する可能性があることからも、病態のメカニズムを理解して、治療に結びつけることは喫緊の課題です。このような状況で米国・ワシントン医科大学(セントルイス)のAbigail Vanderheiden博士らは、カナダ・ウェスタン・オンタリオ大学*5との共同研究により、SARS-CoV-2を感染させたマウスではIL-1βの発現が上昇し、海馬における神経新生を阻害し、認知機能が障害されますが(図1)、アデノウィルスベクターでSARS-CoV-2のスパイク蛋白を発現させるワクチンを前投与することにより、IL-1βの上昇を防ぎ、神経新生を維持し、感染急性期後の認知障害を予防出来ることを示しました(図1)。詳細なメカニズムは検討されていないので、現時点ではさらなる研究が必要だと思われますが、COVID-19における認知・記憶障害の治療に繋がるポテンシャルがあります。また、COVID-19に限らず、以前より、ADとIL-1β発現増加との関連性は言われていましたので、その意味でも一般性があり、興味深い知見です。最近、これらの結果がNature Immunol.に掲載されましたので(文献1)、今回はそれを紹介いたします。

文献1.

Vaccination reduces central nervous system IL-1β and memory deficits after COVID-19 in mice, Abigail Vanderheiden et al., Nature Immunol 25, 1158–1171 (2024)

以上の結果より、IL-1βの上昇はSARS-CoV-2感染に伴ったマウスの認知障害に重要な役割を果しているが、ワクチンで予防できると考えられる。