医学・生命科学全般に関する最新情報

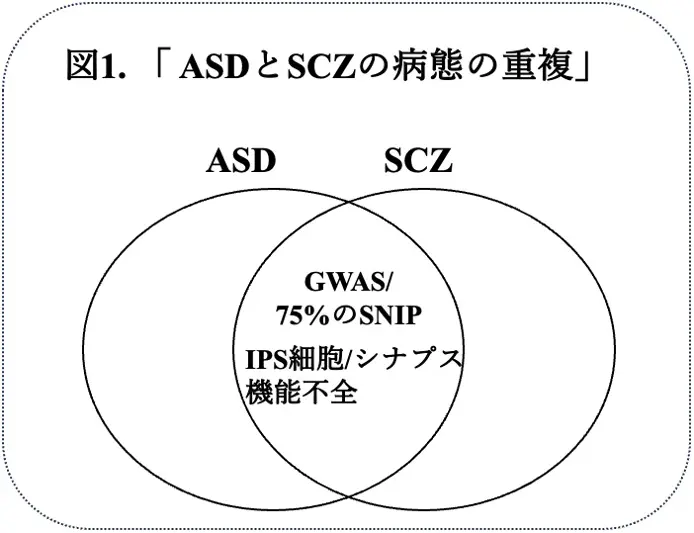

ASDは、社会的相互交渉やコミュニケーションの質的異常、および、興味の限局と反復的行動を特徴とする発達障害群で、自閉症や特定不能の広汎性発達障害などのサブタイプを含む概念です。これらの疾患は互いの境界線を引くのは難しいこともあり、病気の一連の続きとして“スペクトラム”として捉えられています。現時点で、併発しやすいパニック、興奮、不眠などに対する対症的な薬物療法が補助的に行われていますが、根本的療法は無く、ASDの病態を解明し治療に結びつけることが望まれます。興味深いことに、ASDは知的障害やてんかんを伴うことが多く、他の精神疾患を併発しているケースが少なくありません。特にASDとSCZは、DSM-5により、異なる疾患として区別されていますが、最近の疫学研究からは、両疾患の病因・病態は重複している可能性が示唆されています(図1)。このような状況で、イスラエル・ハイファ大学(University of Haifa)のEva Romanovsky博士らは、これまでGWASにより解析されたASDにおける遺伝子変異に関するメタ解析を行い、SCZにおける一塩基多型(SNP)と比較した結果、多くの遺伝子(〜75%)がASDとSCZの両方に連鎖することを見出しました。さらに、それぞれの疾患の患者さんから樹立したIPS細胞由来の神経細胞を解析したところ、初期に見られた2つの異なる表現型が、時間とともに、シナプスの機能低下を特徴とした類似の表現型を呈するようになることを観察しました。これらの結果は、ASDとSCZ病態がオーバーラップしていることを示唆しており、将来的には診断マーカーや新規治療薬の開発に役立つ可能性が想定されます。これらの結果は、Molecular Psychiatry に掲載されましたので(文献1)、それを紹介いたします。

文献1.

Uncovering convergence and divergence between autism and schizophrenia using genomic tools and patients’ neurons, Eva Romanovsky et al, Molecular Psychiatry Published: 05 September (2024)

ASDは、しばしば、他の精神疾患を併発することが知られているがこれまでのところ、深く解析されている訳ではない。本プロジェクトの目的は、これまで病態がオーバーラップしている可能性があると指摘されてきたASDとSCZについて、これらの疾患の類似点、及び、相違点をGWASやSNIPに焦点を当てた遺伝子解析、さらに、IPS細胞を用いた細胞生物学的解析により検討することである。

以上の結果は、ASDとSCZ病態がオーバーラップしていることを明白に示唆している。すなわち、複雑な遺伝的要因と発達的要因の相互作用がシナプス機能不全を引き起こし、神経発達障害と神経精神障害として現れると思われた。