医学・生命科学全般に関する最新情報

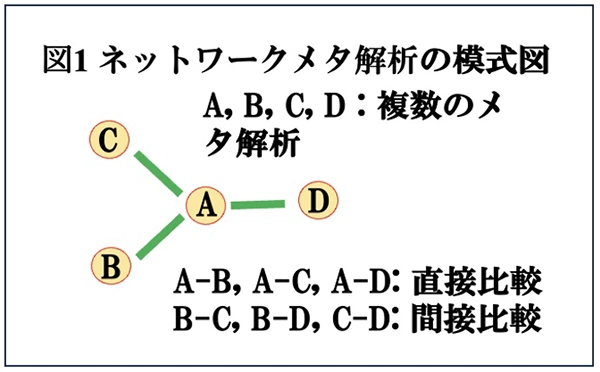

ADの治療においては、レカネマブやドナネマブなどの抗アミロイドβ(Aβ)モノクローナル抗体による免疫療法が臨床治験第3相に成功して、多くの国で承認されましたが、その他にも、多くのAD治療薬が登場しました。中でも、中国で開発された海産褐藻由来の酸性直鎖オリゴ糖の経口投与混合品であるGV-971が第3相治験を終了し、正式に認可されました。また、セロトニン-6受容体拮抗薬であるマサピルジンが、AD患者における撹拌や攻撃などの精神症状の管理に特化した新規治療選択肢として注目されています。抗Aβモノクローナル抗体による免疫療法の治療効率はあまり高くないこと、また、ARIA*3などの所見から、副作用が懸念されていることを考慮すれば、現時点で利用できる薬剤の中から最も効果的なものを選択する必要があります。このような状況で、中国・陝西省、西安(長安)交通大学のWeili Cao博士らは、新規AD治療薬の有効性を比較し、それらの薬剤をランク付けするために、ADのいくつかの主要指標に関する、NMAを行いました。従来のメタアナリシスは2者の直接比較に限定されていたのに対して、NMAは3者以上の直接、及び、間接比較に適しています(図1)。これらの結果は、新規治療薬の開発に役立つ可能性が想定され、最近のNeuroscience 誌に掲載されましたので(文献1)、今回は、この論文を紹介いたします。

文献1.

Comparison of the efficacy of updated drugs for the treatment on the improvement of cognitive function in patients with Alzheimer 's disease: A systematic review and network meta-analysis., Weili Cao et al, Neuroscience 2025 Jan 26;565;29-39.

最近、新たなAD治療薬がいくつか登場し、認知機能や臨床症状を改善する効果があることが臨床試験において示されている。これらの薬剤の中から最も効果的な治療薬を選択することが重要であるが、現状では、何も定まっていない。本プロジェクトにおいては、この問題に対して一定の結論を出すことを研究目的とした。

レカネマブ、および、ドナネマブは、ADCS-ADLおよびCDR-SBにおいて優れた有効性が確認された。また、GV-971は、ADAS-cogおよびNPIの改善に最適な選択肢であると示唆された。さらに、マサピルジンは、MMSE検査の改善に有効であった。