医学・生命科学全般に関する最新情報

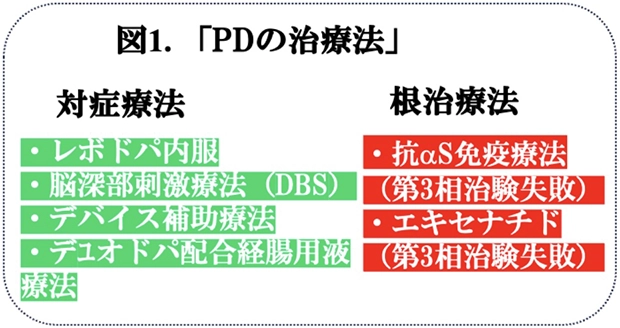

PDは、アルツハイマー病(AD)についで頻度の高い神経変性疾患であり、高齢化*4とともに増加の一途を辿っており、現在、日本には約30万人の患者さんがおられます。PDの治療は、レボドパ(脳内でドーパミンに変換される)の経口投与が主流ですが、刺激発生装置や持続注入ポンプなどの機器を用いるデバイス補助療法、脳深部刺激療法(DBS)*5、デュオドーパ配合経腸用液療法*6などの外科手術が行われます(図1)。これらの対症療法によってある程度、症状の改善が期待できますが、やはり、最終的には、疾患修飾薬*7 を開発して根治療法を確立する必要があります(図1)。これに関連して、ADに続いて、抗アミロイド免疫療法、すなわち、抗a-シヌクレイン(aS)モノクローナル抗体を用いた免疫療法が精力的に行われましたが、現時点において成功していません(モノクローナル抗体Prasinezumabを用いたパーキンソン病の免疫療法〈2024/8/20掲載〉)。他方、英国の疫学研究では GLP-1 受容体作動薬を内服している糖尿病患者では新規のPD発症率が低下したこと、GLP-1 受容体作動薬の関連薬が、糖尿病や肥満症に対する有効性が示されていること、さらに、PDの第2相試験でGLP-1受容体作動薬エキセナチドの有意なMDS-UPDRS part IIIの改善効果が示されたことから、GLP-1受容体作動薬がPDの進行を遅らせる可能性について期待されていました。しかしながら、今回のGLP-1受容体作動薬の一種であるエキセナチドに関する第3相臨床試験で、同薬がPDに対する疾患修飾効果を持つことを裏付けるエビデンスは確認できなかったことが報告されました。英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)のThomas Foltynie博士らによるこの研究結果は、最近、Lancetに2月4日掲載されましたので(文献1)報告いたします。今回の臨床試験の失敗により、PDの疾患修飾薬に関する研究は、白紙に戻った状況であり、新しい治療法の確立が切望されます。

文献1.

Exenatide once a week versus placebo as a potential disease-modifying treatment for people with Parkinson's disease in the UK: a phase 3, multicentre, double-blind, parallel-group, randomised, placebo-controlled trial, Nirosen Vijiaratnam et al, The Lancet Volume 405, Issue 10479p627-636February 22, 2025

PDにおける第1~2相臨床試験において、GLP-1受容体作動薬エキセナチドが、毒性を呈することなく、MDS-UPDRS Ⅲを有意に改善することが、少数の症例で示された。したがって、第3相臨床試験において、エキセナチドがPDに対する疾患修飾効果を持つことを証明するのが、研究目的である。

GLP-1受容体作動薬が糖尿病や肥満症の治療に革命をもたらして以来、PDにおいても進行を遅らせるのではないかと期待されていた。実際、動物実験や第1~2相臨床試験においては潜在的な利点が示されていたが、今回の第3相臨床試験においては、それを裏付ける結果が得られなかった。