医学・生命科学全般に関する最新情報

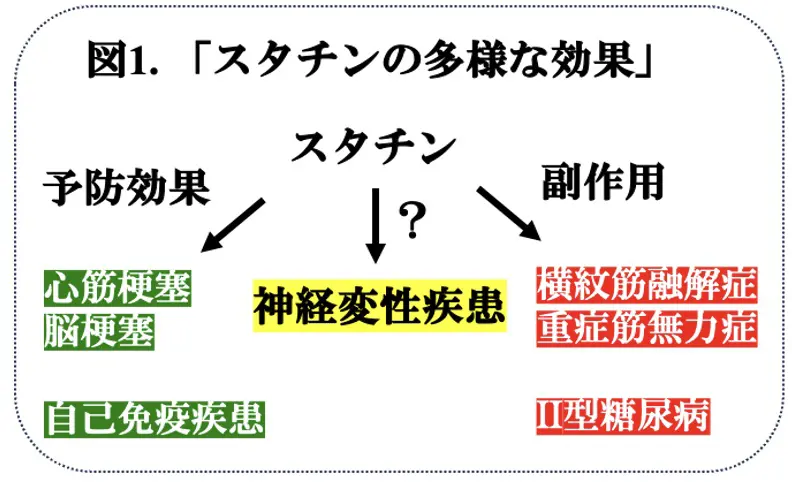

高脂血症の治療薬として開発されたスタチンは、心筋梗塞・脳梗塞の予防や、動脈硬化病変への治療効果を有し、さらに、免疫抑制(調整)作用により、自己免疫性疾患に対する治療効果を有することが知られていますが、その一方で、スタチンの使用は、横紋筋融解症や重症筋無力症などのミオパチーを誘発し、また、インスリン抵抗性の上昇、およびHbA1cの上昇、すなわち、II型糖尿病のリスクを上げる副作用があることが報告されています(図1)。神経系に関しては、スタチンの神経保護作用が示されていますが、認知症などの神経変性疾患に対するスタチンの影響については、相反する結果が報告されており、これまで、議論の対象となってきました。現時点で、決定的なエビデンスは存在しません。このような状況で、ブラジル・アマゾナス連邦大学のFernando Luiz Westphal Filho博士らは、スタチンと認知症との関連を明らかにするため、システマティックレビュー:メタ解析を行ったところ、スタチンの認知症に対する予防効果を示唆するような結果が得られました。近年の神経変性疾患の治療研究は、病初期の治療介入の有効性を支持しており、主として、核酸(アンチセンス)やモノクローナル抗体による早期治療が推進されていますが、これらの治療法は、医療費が高額にならざるを得ないのが難点です。これに対して、スタチンのような化合物は比較的安価に供給でき、大幅なコスト削減につながると予想されるので、認知症などのように患者数の多い疾患の治療には理想的であると思われます。しかしながら、スタチンは多彩で複雑な機序を持ち、しかも、サブタイプにより異なることなどを考慮すれば、今後、更なる研究が必要です。今回の結果は、Alzheimer's & dementiaに掲載されましたので(文献1)、それを紹介いたします。

文献1.

Statin use and dementia risk: A systematic review and updated meta-analysis., Fernando Luiz Westphal Filho et al, Alzheimer's & dementia 2025 11(1); e70039. pii: e70039.

スタチンが認知症などの神経変性疾患に与える影響については、相反する結果が報告されており、これまで、議論の対象となってきた。現時点で、決定的なエビデンスは存在しない状況である。この問題に関する理解を進めるのが本プロジェクトの目的である。

PRISMA*3ガイドラインに基づきシステマティックレビューおよびメタ解析を実施した。関連する研究を、PubMed、Embase、Cochraneより検索した。性別、スタチンの種類、糖尿病の有無によるサブグループ解析を実施し、認知症、アルツハイマー病、脳血管認知症のリスクを評価した。

認知症予防に対するスタチンの神経保護作用の可能性が示唆された。観察研究の限界はあるものの、大規模データセットおよび詳細なサブグループ解析により、結果の信頼性は高まったと言える。これらの結果を確認し、臨床ガイドラインを啓発するためにも、今後のランダム化臨床試験*6が求められる。