医学・生命科学全般に関する最新情報

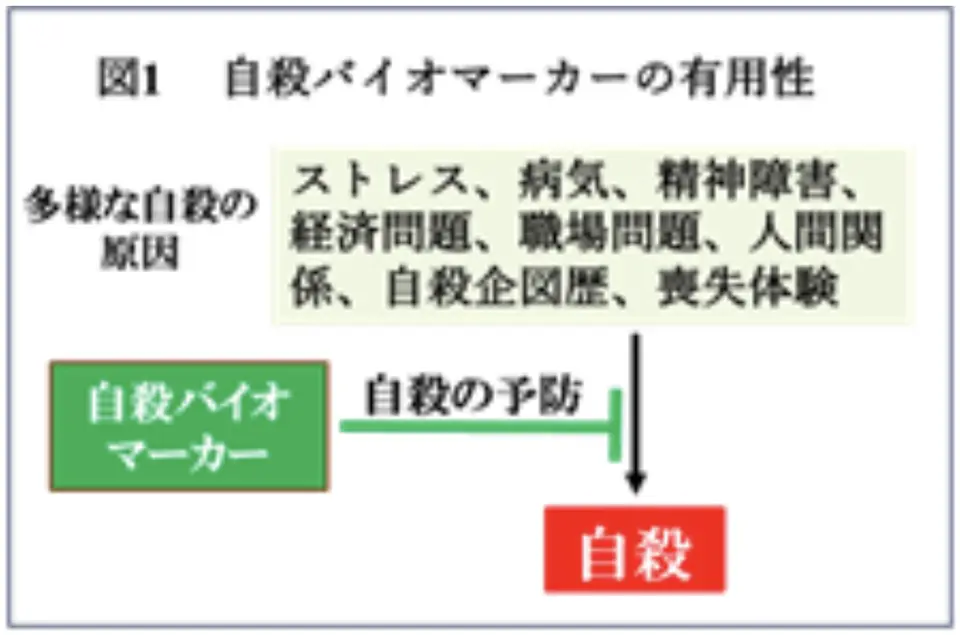

自殺は、現代社会における切実な問題であり、世界中で、年間約80〜100万人の自殺者数が報告されています。特に、若い世代(15~39歳)の死因の第1位が自殺となっており、自殺の予防は生命科学の分野においても喫緊の課題の一つです。自殺の原因は、ストレス、病気、精神障害、経済問題、職場問題、人間関係、自殺企図歴、喪失体験など多彩であり、自殺を予期するのが困難である事を考慮すると、一つの可能性として、何らかの客観的なバイオマーカーを同定して、それを利用することにより、自殺を予防することが考えられます(図1)。神経性食思不振症は、精神疾患と考えられており、身体合併症による死亡だけでなく、自殺による死亡も重要な問題です。フランス・パリ・シテ大学のCamille Verebi博士らは、神経性食思不振症の患者さんから採取した血液中の単球の発現するmRNAを解析し、自殺行為のあった患者さんは、自殺行為の見られなかった患者さんに比べて、ノンコーディングRNA;SNORD3Cなど21種類の分子の発現量が有意に変動していることを見出し、これらの発現変動遺伝子が神経性食思不振症における自殺のバイオマーカーになる可能性を提唱しました。今後、研究が発展して、さらに大きな患者数を用いたコホート研究で確認される必要がありますが、血液は脳脊髄液などに比べ、容易に採取できるという利点がありますので、これらの分子の自殺マーカーとしての有効性が証明され、自殺の予防治療に結びつくことが期待されます。今回は、最近のJournal of Psychiatric Researchに掲載された論文(文献1)を紹介致します。

文献1.

SNORD3C, a blood biomarker associated to suicide attempts in patients with anorexia nervosa., Camille Verebi et al. Journal of Psychiatric Research Volume 182, February 2025, Pages 358-367

神経性食思不振症は遺伝傾向の強い(∼70%)精神疾患であるが、ゲノムワイド関連解析を始め、多くの研究が精力的に行われているのにも関わらず、自殺などの合併症を含め、分子レベルにおけるメカニズムは不明である。本プロジェクトは、その理解を深めることを研究目的とした。

神経性食思不振症の患者さん15人(5人は自殺行為歴あり、10人は無し)から採取した抹消血液中の単球を用いて、RNAシークエンスを行ない、多重検定を補正した後、いくつかの遺伝子に自殺行為の有無で差があることを見出した。

本プロジェクトでは、特定の遺伝子の発現異常が神経性食思不振症における自殺行為のリスクを亢進する可能性が推定された。このように、神経性食思不振症における自殺行為の病態に関与する生物学的経路の理解が増すことにより、将来的には臨床応用への道を切り開くかもしれない。