医学・生命科学全般に関する最新情報

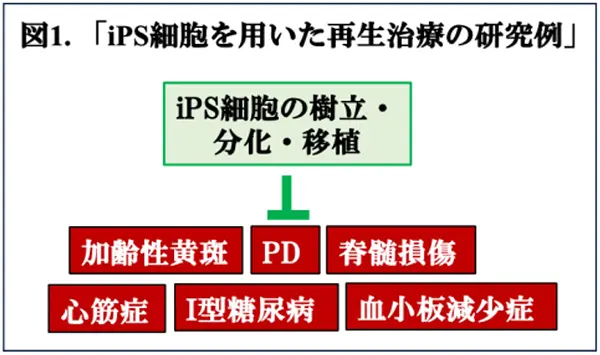

最近、PDにおいては、新しい治療法が開発されつつあります。先週、お伝えしました腸内環境に関連した糞便移植*2がその一つですが、(サソリ毒由来ペプチドの抗パーキンソン作用;腸内環境改善の重要性〈2025/4/22掲載〉)、それにも増して注目されているのが、iPS細胞を用いた幹細胞移植治療です。以前より、中絶胎児組織から調整したドパミン作動性ニューロン用いた患者さんの脳への移植治療は拒絶反応が少なく、一定の治療効果が報告されて来ました。しかしながら、死亡胎児の組織利用に関する倫理的な問題*3があり、さらに、1人のPDの患者さんの移植に対する十分な細胞を得るためには、複数の胎児脳(3~10人)が必要であるという量的な問題もありました。これらを解決し代替手段として登場したのがiPS細胞を分化させたドパミン作動性ニューロンを移植する再生治療です。実際、iPS細胞を用いた再生治療の研究は多くの疾患で進行中であり、現代の治療開発の中心になっています(図1)。今回、京都大学の澤本信勝博士、及び、医学部・iPS研究所の共同研究者は、7人のPD患者さんに対して、iPS細胞から調整したドパミン作動性ニューロンを両側性に移植する臨床治験(第I/II相)を行った結果、6人の患者さんが有効性のある評価を受け、4人の患者さんで症状の改善が見られました。また、重篤な合併症はなく、移植したiPS細胞由来の神経の生存は確認され、腫瘍の形成も認められなかったことから、臨床治験(第I/II相)は成功したと判断されました。これらの結果は、最近のNature誌に掲載されましたのでその論文(文献1)を紹介致します。将来的に、これらの患者さんの剖検脳の解析からも多くの情報が得られると予想されることからも、PDの再生医療は新たな第一歩を踏み出したと言えるでしょう。

文献1.

Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease, Nobukatsu Sawamoto , Nature (2025), Published: 16 April 2025

現在のPDの移植治療は、死亡胎児の組織利用に関する倫理的な問題、量的な問題を抱えている。これらの問題を解決するため、本プロジェクトの研究目的は、PD患者さん自身に由来するiPS細胞から分化・調整したドパミン作動性ニューロンを両側性に移植することによる治療法を確立することである。

この目的のため、京都大学附属病院において、7人のPD患者さん(50–69齢)に対して、iPS細胞から調整したドパミン作動性ニューロンを脳内の被殻*4の両側性に移植する臨床治験(jRCT2090220384:第I/II相)を行った。

以上より、本研究の結果は、同種iPS細胞由来のドパミン神経の移植は、安全性と潜在的な臨床的利点があることを示唆しており、臨床試験の第I/II相をクリアーしたと考えられる。