医学・生命科学全般に関する最新情報

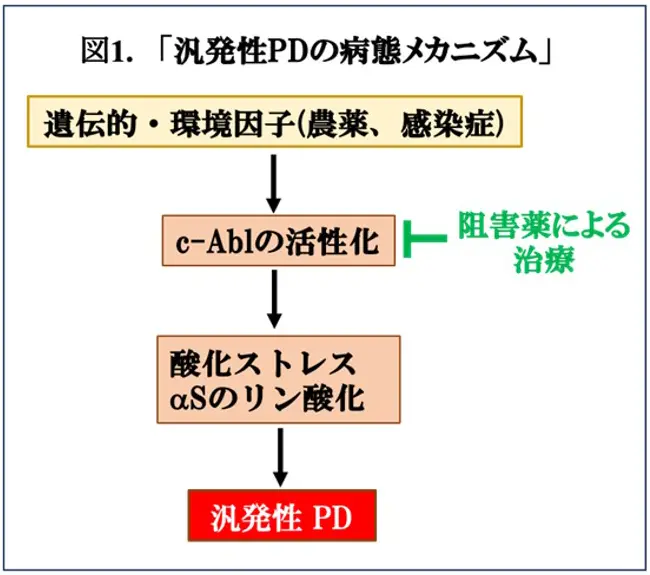

最近、お伝えしていますように、PDにおいては、腸内環境に関連した糞便移植、iPS細胞を用いた幹細胞移植治療など新しい治療法が次々に考案され(サソリ毒由来ペプチドの抗パーキンソン作用;腸内環境改善の重要性〈2025/4/22掲載〉、iPS細胞を用いたパーキンソン病の再生医療;第I/II相臨床治験〈2025/4/29掲載〉)、PD患者さんの臨床開発の成功が期待されています。しかしながら、病態のメカニズムを明らかにすることが、最終的なゴールへの近道になると考えられます。PDやアルツハイマー病などの神経変性疾患の病態の特徴の一つは、リン酸化の亢進です(図1)。これに関連して、c-Ablチロシンリン酸化シグナル活性の増加が、酸化ストレスなど神経変性シグナルを増大し、アミロイドβ(Aβ)やα-シヌクレイン(αS)などのアミロイド蛋白の凝集や炎症に関与していることが示され(図1)、さらに、αSトランスジェニックマウスモデルにおいてc-Abl阻害薬#3であるニロチニブ(Nilotinib FDA承認済みの慢性骨髄性白血病治療薬)の神経保護作用およびドーパミンレベルの回復作用が示されました。現在、孤発性PDのモデルは、いくつか確立されていますので、前臨床試験の段階で十分に検討することが必要です。ドイツ・クリスティアン・アルブレヒト大学キール校のMarzieh Ehsani博士らは、内因性のαSを発現する神経芽細胞由来のSH-SY5Y細胞に、i)ピロリ菌を感染させたPDの感染モデル、または、ii)ロテノン(農薬)を添加したPDの薬剤モデルを解析した結果、いずれの系においてもc-Ablの活性化、酸化ストレス、αSのリン酸化が認められ、さらに、c-Abl阻害薬により、これらの所見は抑制することが観察されました。以前にも取り上げましたが、抗がん剤が神経変性疾患の治療薬になる可能性があるのは興味深いと思われます(抗がん剤によるアルツハイマー病の治療〈2024/7/2掲載〉)。今回は、最近のbioRxivに掲載された査読前論文(文献1)を紹介致します。

文献1.

Infection and herbicide exposure implicate c-Abl kinase in α-Synuclein Ser129 phosphorylation, Marzieh Ehsani et al, bioRxive Posted January 30, 2025 doi: https://doi.org/10.1101/2025.01.29.635561

PDは多因子性の原因によって引き起こされる複雑な神経変性疾患であるが、αSのSer129残基のリン酸化・凝集の促進、酸化ストレス、炎症などを共通する病理学的特徴である。本プロジェクトは、培養細胞を用いて、i) PDの感染モデル、ii) PDの薬剤モデルを解析することを研究目的とする。

本研究の結果は、感染によるPDと農薬暴露によるPDとの間に共通のメカニズムが共有される可能性があり、共通の治療標的があること示唆するものであり、これまでの知見と合わせると、αシヌクレノパチーの病態におけるc-Ablの重要性を強調するものである。