医学・生命科学全般に関する最新情報

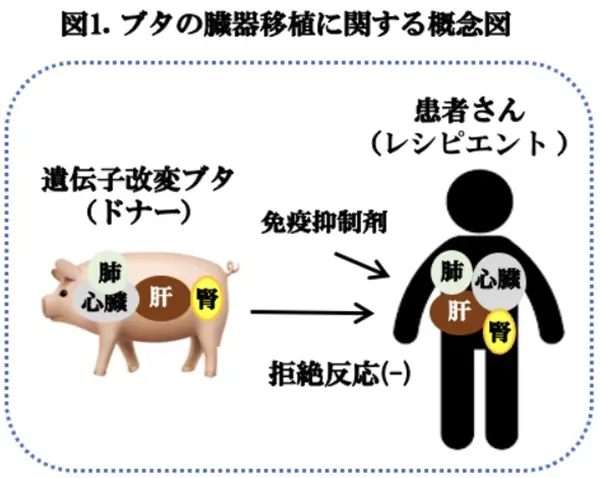

臓器移植は、病気や事故により臓器が機能しなくなった人に対して、他の人の健康な臓器を移植して機能の回復を図る医療です。移植の対象になる臓器は、主として、心臓、腎臓、肝臓、肺、膵臓、小腸、角膜などです。前回、お伝えしましたように(「ブタ腎移植で生存6カ月超、世界最長更新!」2025年9月16日参照)、臓器不足は、どの臓器移植においても深刻になっています。この問題を解決するために、現在、研究が進んでいるのが、異種移植です。これは、ゲノム編集などで遺伝子操作したブタ*2を繁殖し、それらのブタから拒絶反応を受けにくい臓器を患者さんに移植することですが、最近のゲノム医学と免疫抑制剤の進歩のおかげで、移植に伴う拒絶反応を回避できるようになったことによります(図1)。今回は、肝臓移植について議論して行きます。肝臓移植は、慢性肝炎や肝細胞癌などの原因により重篤な肝不全に陥った患者さんを救うことが出来る唯一の有効な治療法ですが、血液型適合性やその他、多くの問題があり、ヒトからヒトへの同種移植を行うことが容易ではありません。今回、中国西安(シーアン)にある第四軍医大学のKe-Feng Dou博士らの研究チームは、遺伝子改変したブタから脳死の状態にある患者さんへの補助肝臓移植*3後、10日間におけるモニタリングを行って観察した結果、移植したブタ肝臓は、正常に機能しており、遺伝子改変ブタを用いた異種肝臓移植が、同種移植を行うまでの期間の代替手段として、少なくとも10日間(一定期間)は有効である可能性が示されました。現時点において、それより長期間の結果については不明ですが、今後の研究で明らかになると思われます。この結果は、最近、NatureのArticleとして発表されました(文献1)ので報告いたします。今年になって、同様の結果が、心臓、腎臓、肺に関して、NatureやNature medicineに掲載されており、遺伝子改変したブタを用いた異種移植の問題に対する注目の高さと重要性がうかがわれます。

文献1.

Gene-modified pig-to-human liver xenotransplantation.

Kai-Shan Tao et al, Nature volume 641, pages 1029–1036 (2025)

臓器移植において、臓器不足は深刻な問題である。これを解決する一つの方法が、遺伝子改変ブタからの異種移植であり、これまで、心臓移植と腎臓移植について報告されている。本プロジェクトは、肝臓移植における遺伝子改変ブタからの異種移植の可能性を検討することを研究目的とした。

移植したブタ肝臓は、正常に機能しており、遺伝子改変ブタを用いた異種肝臓移植が、同種移植を行うまでの期間の代替手段として有効であると思われる。現時点において、長期間の結果については不明であり、今後の研究が必要である。