医学・生命科学全般に関する最新情報

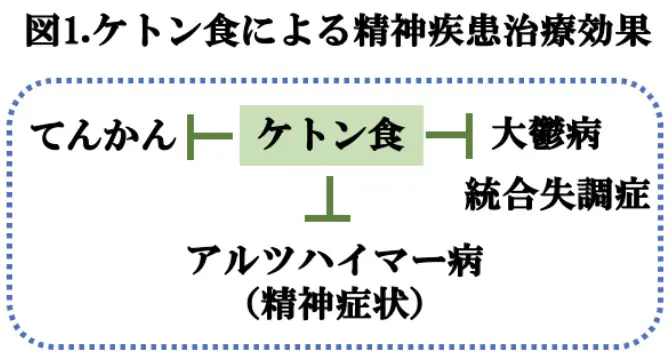

うつ病の治療は、カウンセリングや抗うつ剤*4を用いた薬物療法が中心ですが、根本的な治療ではありません。したがって、新たな治療法の開発が切望されています。その意味でも、食事療法は魅力的な可能性です。地中海食は、抗炎症、抗蛋白凝集、抗酸化、ミトコンドリア機能促進作用、免疫機能促進作用などの多彩な作用があり、生活習慣病や神経変性疾患だけでなく、うつ病に有効である可能性が研究されてきました。一方、ケトン食は、元来、低炭水化物、高脂肪食を摂取することにより体内に多量のケトン体を産生維持し、薬剤治療抵抗性のてんかん発作を抑制するために開発された食事治療法ですが、最近では、ケトン食においても、生活習慣病やうつ病などの精神疾患に対して有効かも知れないと考えられるようになりました(図1)。しかしながら、ケトン食のうつ病に対する治療効果に関してこれまで発表された論文は、ケースレポートであり、それぞれ、患者さんの背景も異なることから確定的なものではありませんでした。このような背景で、米国・オハイオ州立大学のDecker, D.D.博士らは、MDDと確定診断され、標準的なカウンセリングや薬物治療を受けている同大学の学生さんを対象にしてケトン食介入のパイロット試験を実施したところ、学生の患者さんのうつ症状は減少し、全体的な幸福感が増加し、また、身体組成、認知機能、および特定の血液バイオマーカーも改善されました。これらの結果は、標準治療を受けているMDD患者さんに対するケトン食療法の実現可能性と潜在的な有効性を示唆するものであり、大変意義深いと思われます。今回は、最近のTransl Psychiatryに掲載された論文(文献1)を紹介いたします。

文献1.

Decker, D.D., Patel, R., Cheavens, J. et al. A pilot study examining a ketogenic diet as an adjunct therapy in college students with major depressive disorder. Transl Psychiatry 15, 322 (2025).

最近の報告は、ケトン食による食事療法が、精神医学的疾患の治療に有効である可能性を示唆しているが確定していない。本プロジェクトは、本校の学生でMDDの確定診断を受けた患者さんを対象に、ケトン食介入によるMDDの治療効果を検討することを研究目的とした。

PHQ-9やHDRSのうつ病の評価スコアに基づく軽度から中等度のMDDの学生さんには、10~12週の適切に構成されたケトン食が実行可能な補助療法であり、その結果、うつ症状、幸福感、身体組成、認知機能は改善した。