2020年度 開催報告

2020年度 開催報告 サイエンスカフェ - 3月20日開催 - 小児科医が教える 人の体のしくみ

サイエンスカフェ - 3月20日開催 - 小児科医が教える 人の体のしくみ

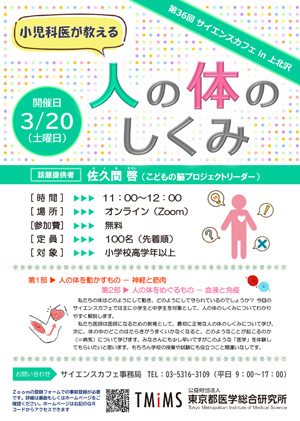

2021/3/20 開催

第36回サイエンスカフェin上北沢 オンライン開催

3 月20日(土曜日)、当研究所では、第36回 サイエンスカフェin上北沢「小児科医が教える 人の体のしくみ」を、こどもの脳プロジェクトの佐久間 啓プロジェクトリーダーを話題提供者として、オンライン方式で開催しました。

第1部では、人の体を動かすものとして、神経と筋肉についてお話ししました。体を動かす場合には、まず大脳が命令を出し、小脳が運動をコントロールします。その後、この命令が脊髄に伝わり、末梢神経を経て筋肉に伝わるとのことでした。さらに、筋ジストロフィーの場合、体や手足を動かす骨格筋がうまく働かなくなってしまう結果、歩くことが難しくなったり、飲み込みがうまくいかなくなったりすると説明しました。

第2部では、人の体をめぐるものとして、血液と免疫についてお話ししました。まず、血液の循環やどこで作られるのか、何が入っているのかについて、さらに、血液の細胞の成分である赤血球、血小板や白血球についてお話ししました。特に細菌やウイルスから体を守る白血球の働きが弱まる白血病にかかった場合、血液が作られる骨髄の中が、白血病細胞で埋め尽くされてしまい、他の血液細胞が作られなくなってしまうそうです。このため、例えば、赤血球が足りなくなってしまうと、貧血となり、疲れやすい、息切れや立ちくらみが起こりやすくなるとのことでした。また、血小板が足りなくなると、血が止まりにくくなるそうです。そして、白血球が足りなくなると、感染症にかかりやすくなるとお話ししました。

参加したみなさんからは、「とても分かりやすく、家族で興味を持てる内容でした。自分の体についてもっと知りたくなりました。」といった御意見が数多く寄せられました。

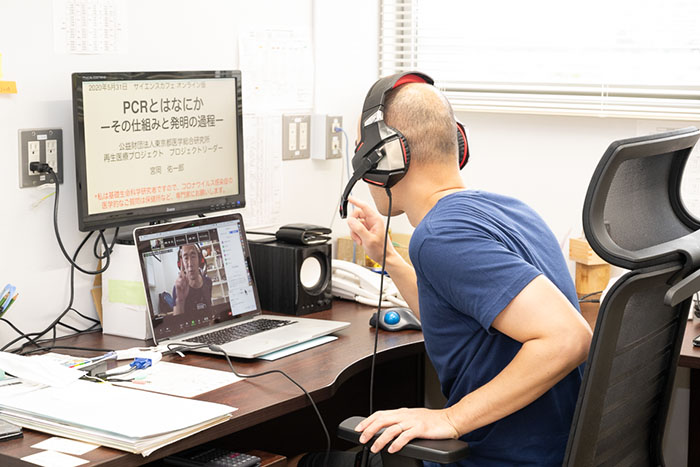

お話をする佐久間 啓 PJリーダー

都民講座 - 2月12日開催 - がんを「治す」への挑戦:悪いタンパク質を狙って壊す新戦略

都民講座 - 2月12日開催 - がんを「治す」への挑戦:悪いタンパク質を狙って壊す新戦略

2 月12日(金曜日)、当研究所では、「がんを「治す」への挑戦:悪いタンパク質を狙って壊す新戦略」と題して、第5回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、東京大学大学院薬学系研究科タンパク質分解創薬社会連携講座特任教授の内藤幹彦先生を講師にお迎えしました。

まず、当研究所蛋白質代謝プロジェクトの佐伯泰プロジェクトリーダーから、「タンパク質を狙って壊す細胞内のしくみ」と題してお話ししました。細胞の中のタンパク質は、数分から数ヶ月といったように、その寿命は様々で常に入れ替わっています。この入れ替えにおいては、タンパク質を作るばかりではなく、古くなったり、壊れたり、あるいは痛んだりしたタンパク質を見つけ出して壊す働きを担うシステムが働いているそうです。さらに、タンパク質の新陳代謝が乱れると異常なタンパク質が生じてしまい、パーキンソン病等の神経変性疾患やがんといった様々な病気を引き起こすことがわかってきたとお話ししました。

続いて、内藤先生から、「がん細胞のタンパク質を壊す薬の開発」と題してお話しいただきました。がん細胞には正常な細胞とは異なるタンパク質が数多くあり、これらのタンパク質の働きにより、細胞を悪性化することがわかっているそうです。このため、がんが増殖するメカニズムの中心となっている悪いタンパク質を狙って治療する新しい薬の開発が進んでいるとのことでした。先生たちが開発しているスナイパーという薬剤も、標的となるタンパク質の分解を誘導する薬剤であり、分子標的薬の場合、時間が経過して濃度が低下すると薬効が低下しますが、スナイパーの場合には、標的となるタンパク質が分解されるため、標的となるタンパク質が新しく生合成されるまでは機能が回復しないという特徴があるとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「本日の講座をきっかけに癌についてさらに知りたいと言う興味が湧いてきました。」といった御意見を多く頂きました。

左・右上:佐伯蛋白質代謝PJリーダー、右下:内藤幹彦先生

都民講座 - 1月27日開催 - 認知症:早く見つけて予防しよう

都民講座 - 1月27日開催 - 認知症:早く見つけて予防しよう

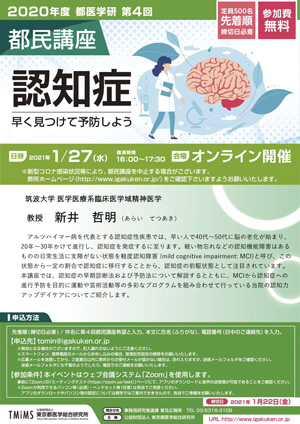

2021/1/27 開催

第4回都医学研都民講座 オンライン開催

1 月27日(水曜日)、当研究所では、「認知症:早く見つけて予防しよう」と題して、第4回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学教授の新井哲明先生を講師にお迎えしました。

まず、アルツハイマー病等の認知症性疾患では、早い人で40~50代から脳の老化、つまり、特定のタンパク質が神経細胞内に蓄積して、その働きが障害され、20~30年後に発症するとご説明いただきました。なお、疾患の違いは、蓄積するタンパク質の種類と脳内の部位であり、アルツハイマー病の場合は、主に脳の後方部に変化が起こり、記憶や空間の認識が低下することが特徴とのことでした。また、現在、軽い物忘れといった認知機能障害はあるものの、日常生活を送るには支障がない状態を軽度認知障害(mild cognitive impairment: MCI)と呼び、この状態から一定の割合で認知症に移行することから、認知症の前駆状態として注目されているそうです。このため、先生がご勤務されている筑波大学精神神経科では、認知力アップデイケアとして、MCIから認知症への進行予防を目的に、科学的な根拠に基づいた運動療法や芸術活動等の認知トレーニングといった多彩なプログラムを組み合わせて行っていると、その活動内容について動画を交えてご紹介いただきました。

講演後のアンケートでは、「認知症予防の知識がつきました。最後に患者さんを責めない、正しさを求めないというような点に触れてくれたのが介護知識としてもよかったです。」といった御意見を多く頂きました。

左:お話をされる新井哲明先生、右:長谷川認知症PJリーダー

都民講座 - 12月12日開催 - 記憶を創り操作することは可能か?

都民講座 - 12月12日開催 - 記憶を創り操作することは可能か?

2020/12/12 開催

第3回都医学研都民講座 オンライン開催

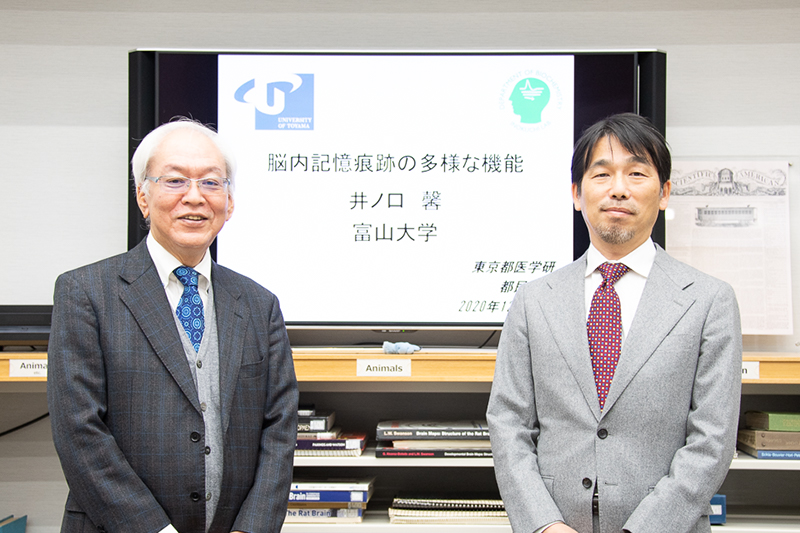

お話をされる井ノ口馨先生

12 月12日(土曜日)、当研究所では、「記憶を創り操作することは可能か?」と題して、第3回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、富山大学卓越教授の井ノ口馨先生を講師にお迎えしました。

井ノ口先生からは、「脳内記憶痕跡の多様な機能」と題してお話しいただきました。まず、記憶同士の関連付けを記憶痕跡細胞集団の活動を抑制することで、人為的に切り離す方法についてご説明いただきました。特に記憶を切り離すことができるようになると、トラウマ体験をすることで、その体験がフラッシュバックしてしまい、日常生活に支障を来たすPTSDの治療において、大きな役割を果たしていく可能性があるとのことでした。つまり、PTSDでは、日常生活の記憶とトラウマ体験の記憶が強い関連性のためフラッシュバックが起きますが、これら両方の記憶を切り離すことができれば、根本的な治療法になるのではないかとのことでした。また、海馬での神経新生が記憶形成に果たす役割に着目し、遺伝子改変等によって神経新生が障害されたモデル動物と促進されたモデル動物を用いて、記憶処理過程における神経新生の役割を調べたところ、海馬の記憶獲得能力に重要であることと、神経新生の促進には、刺激(豊富な環境)と運動が重要であることがわかってきたそうです。さらに、睡眠中や休息中における潜在意識下でも脳は活動していて、いわばアイドリング状態にあり、この状態が脳にとって重要であることは、昔から知られていました。しかしながら、科学的に明らかにされているのは、睡眠が記憶の固定化に重要であることと、アイドリング状態にあることが脳の高次機能に重要であるらしいことくらいで、睡眠中にニューロンがどのような活動をしているのか、といったメカニズムはほとんどわかっていないとのことでした。このため、このメカニズムが明らかになれば、脳の潜在能力を引き出すことができるとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「記憶の研究が、将来的にPTSDやアルツハイマー患者の治療法の一つになることを期待しています。」といった御意見を多く頂きました。

左から井ノ口馨先生、齊藤副所長(学習記憶PJリーダー)

サイエンスカフェ - 12月13日開催 - 脳はどのようにしてできるのか?-脳ができる仕組みとその進化の歴史を紐解く-

サイエンスカフェ - 12月13日開催 - 脳はどのようにしてできるのか?-脳ができる仕組みとその進化の歴史を紐解く-

12 月13日(日曜日)、当研究所では、第35回サイエンスカフェ in 上北沢「脳はどのようにしてできるのか?-脳ができる仕組みとその進化の歴史を紐解く-」を、脳神経回路形成プロジェクトの丸山千秋プロジェクトリーダーを話題提供者として、オンライン方式で開催しました。

ヒトと他の動物の脳の違いとして、ヒトを含む哺乳類や鳥類は、その他の魚類、両生類や爬虫類と比べると大脳が大きい点が挙げられ、さらに、哺乳類の脳には、他の動物と異なり、大脳新皮質を持つという特徴があるとのことでした。そして、動物は進化の過程において、様々な環境の変化を経験し、生き延びるためにそれぞれの動物に合った脳を発達させたと考えられているそうです。加えて、ヒトとマウスの胎児の脳を比べると、非常に似た形をしていることから、マウスの胎児の脳を使って研究しているとお話ししました。

最後に、同プロジェクトの隈元拓馬主席研究員より、「(脳)進化について」と題して、進化の過程で、生物種ごとにどのような脳構造を持つようになったのか、についてお話ししました。具体的には、爬虫類では、嗅球が発達し、逆に小脳は小さく、鳥類では、嗅球は退化しているものの、視覚に依存するため中脳と、運動や平衡感覚に関わる小脳が発達しているとのことでした。これらの例から見られるとおり、脳の形態は持ち主の身体の形や生理機能に対応しているとお話ししました。

参加したみなさんからは、「哺乳類だけではなく、爬虫類や鳥類等と比較してくれたおかげで、脳構造における哺乳類の特徴及び大脳の発達理由が理解しやすかったです。」といった御意見が数多く寄せられました。

お話をする丸山研究員

シンポジウム - 11月27日開催 - ゲノム機能解析の進展とその医科学への応用

シンポジウム - 11月27日開催 - ゲノム機能解析の進展とその医科学への応用

2020/11/27 開催

第10回都医学研シンポジウム オンライン開催

11 月27日(金曜日)、当研究所では、「ゲノム機能解析の進展とその医科学への応用」をテーマに、第10回都医学研シンポジウムをオンライン方式で開催しました。

ヒトゲノムの塩基配列決定以降、飛躍的に進んだゲノム科学の成果を元に、ゲノム情報を医療に活用する取り組みが近年進んでいますが、ゲノムの大部分は依然として役割が不明なまま残されています。本シンポジウムでは、最前線で活躍する研究者から、最新のゲノム機能解析やその医科学への応用に関する知見をご紹介いただきました。

前半はまず、熊本大学 岩本 和也 教授から、生殖細胞系列における先天的なゲノムDNA変異のみならず、脳神経系での体細胞変異や核酸塩基の化学修飾も精神疾患の病因等に関係することを示す、脳神経系ゲノム解析についてお話しいただきました。次に、京都大学 井上 詞貴 特定准教授から、遺伝子発現を調節するエンハンサーの大規模並列解析法とこれを用いた応用例、特に神経分化に重要な役割を果たすゲノム領域や、疾患と相関することはわかっていてもその役割が不明であった領域の機能解明等をお話しいただきました。続いて、大阪大学 橋本 浩介 准教授より、長生きをされた方々、特に110歳へと到達された方々の血液から細胞一つずつの遺伝子発現を測定した研究についてご紹介いただきました。T細胞の多くはCD4陽性ヘルパー細胞とCD8陽性キラー細胞の2種類に分類されますが、特別長寿な方々ではCD4陽性キラー細胞という両方の特徴を併せ持つT細胞が高い割合で存在すること、今後はこの細胞と長寿との因果関係の解明が期待されるとのことでした。

後半は、都立駒込病院での診療も担当されている東京薬科大学 原田 浩徳 教授から、難治性の血液がんである骨髄異形成症候群について、責任遺伝子として同定されたRUNX1に関する患者症例での網羅的変異・発現解析と、その結果を元にした病態の分子機構解明に関する取り組みによって、創薬につながる結果を得たとお話しいただきました。最後に、当研究所 川路 英哉 副センター長から、遺伝子発現を近傍より調節するゲノム領域であるプロモーターと離れた位置から調節するエンハンサーは遺伝子よりも数多く見つかっていること、調節活性の変化によって生み出される遺伝子発現の乱れは、がん等の診療において活用できる可能性があることが紹介されました。

左:オンラインシンポジウムの様子

(左上から時計回り:正井所長・川路副センター長・岩本和也先生・井上詞貴先生・原田浩徳先生・橋本浩介先生)

右:座長の川路副センター長

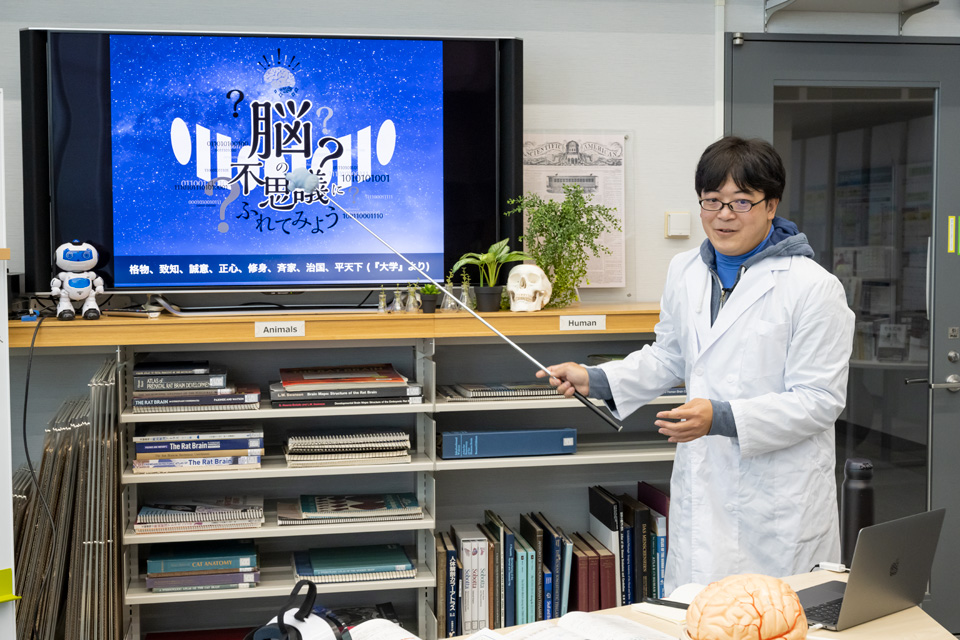

世界脳週間2020講演会 - 11月11日開催 - 脳の不思議にふれてみよう

世界脳週間2020講演会 - 11月11日開催 - 脳の不思議にふれてみよう

2020/11/11 開催

世界脳週間2020講演会 オンライン開催

11 月11日(水曜日)、当研究所では、「脳の不思議にふれてみよう」と題し、「世界脳週間2020講演会」をオンライン方式で、東京学芸大学附属高等学校の生徒のみなさんを対象に開催しました。

「世界脳週間」とは、脳科学の科学的な意義と社会にとっての重要性を一般の方々にご理解いただくことを目的として世界的な規模で行われるキャンペーンです。わが国でも「世界脳週間」の意義に賛同し、「特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議」が主体となって、高校生を主な対象とした講演会等が各地で行なわれています。

今回の講演会では、運動障害研究室において小脳を研究している本多武尊主任研究員がお話ししました。サッカーや野球等の球技で、ボールをコントロールする場合、今までの研究によると、小脳が重要な働きをしていると言われています。つまり、小脳は運動制御を担っており、この運動制御は、運動の「大きさ」を制御すること(ゲイン制御)と、運動の「タイミング」を制御すること(タイミング制御)から成り立っていることについて説明しました。また、外界の情報や自分の行動に関する情報を内部モデルとして小脳の中に保存し利用することによって、正確に素早く簡単にターゲットに触ることができることをお話ししました。なお、これはロボットでは実現するのが難しいことですが、人間の場合は無意識のうちにできるものであるということでした。

今回の講演会は、生物を選択している高校生が対象でしたが、難しい話であるにも関わらず、ちょうど授業で脳について勉強した後だったこともあり、みなさん熱心に聴講していました。

説明をする本多研究員

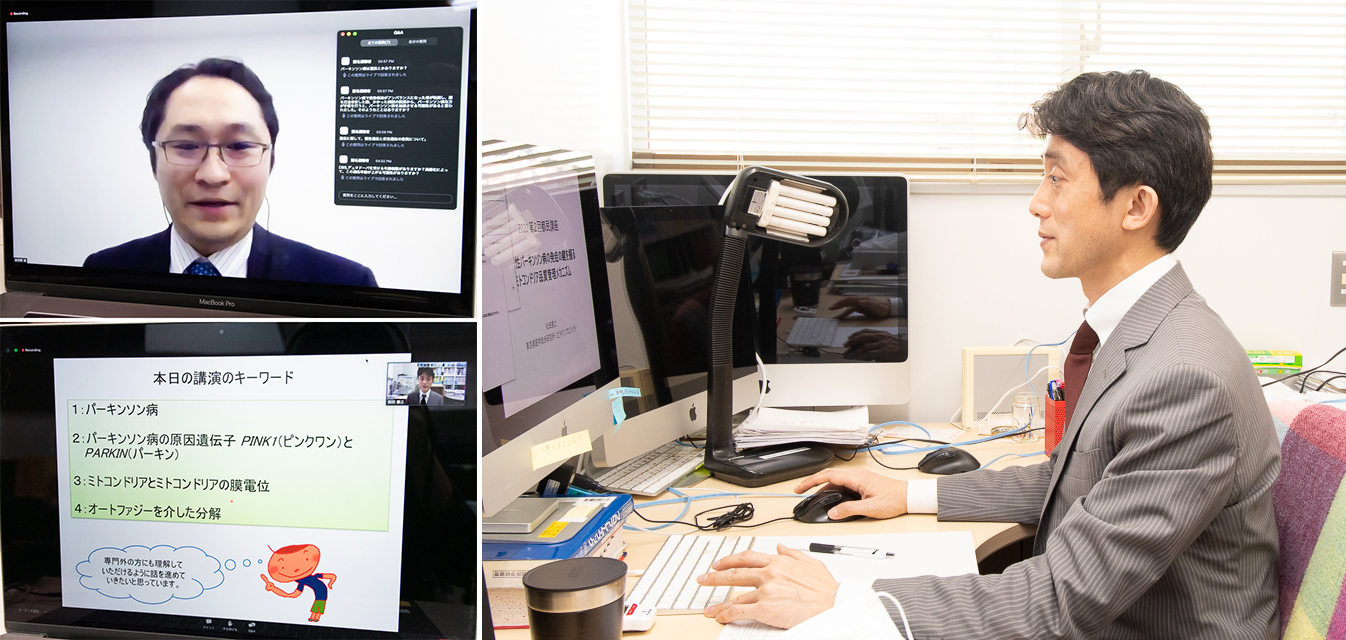

都民講座 - 10月1日開催 - パーキンソン病を理解しよう:基礎研究と臨床研究から得られた最新の知見

都民講座 - 10月1日開催 - パーキンソン病を理解しよう:基礎研究と臨床研究から得られた最新の知見

10 月1日(木曜日)、当研究所では、「パーキンソン病を理解しよう:基礎研究と臨床研究から得られた最新の知見」と題して、第2回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、順天堂大学医学部神経学講座准教授の波田野琢先生を講師にお迎えしました。

まず、当研究所ユビキチンプロジェクトの松田憲之プロジェクトリーダーから、「遺伝性パーキンソン病の発症の鍵を握るミトコンドリア品質管理メカニズム」と題してお話ししました。パーキンソン病は、神経細胞が壊れてしまう原因不明の神経変性疾患ですが、仮説の一つに、ミトコンドリアが発症に関わるというものがあります。ミトコンドリアは、エネルギー合成を担う重要な細胞内の小器官で、ストレスを受けることで機能が低下すると、有害な活性酸素種が産生してしまうことがあります。そこで、機能が低下したミトコンドリアを選択的に除去する仕組みが必要となりますが、松田プロジェクトリーダーは、自らの研究チームが発見した、遺伝性パーキンソン病の原因遺伝子産物のPINK1とParkinが、連携して異常なミトコンドリアを細胞から除去することで、発症を抑えていることについてお話ししました。

続いて、波田野先生から、「パーキンソン病を理解する~症状から治療まで~」と題してお話しいただきました。パーキンソン病は、脳の黒質と呼ばれる神経細胞がダメージを受けるのが特徴で、この黒質は神経伝達物質のドーパミンを作っており、運動や感情を調整しています。症状としては、黒質がダメージを受けることで、手足が震える、動きがゆっくりになる、体が固くなる、転びやすい等の運動症状ばかりではなく、非運動症状として、不安、認知機能障害、睡眠障害等も現れるそうです。このような症状を抑えるため、様々な治療法がありますが、なかでも、最もよく効き、よく使われるのが、ドーパミンを補うLドパ製剤で、この他にも、ドーパミンの受容体に作用するドーパミンアゴニストや、治療薬の服用を補助するデュオドーパ、脳の視床下核に電極を刺して刺激する脳深部刺激療法があることをお話しいただきました。

お話しをされる波田野琢先生(左)、松田研究員(右)

都民講座 - 9月18日開催 - 聞こえの低下を防ぐには?治すには?

都民講座 - 9月18日開催 - 聞こえの低下を防ぐには?治すには?

2020/09/18 開催

第1回都医学研都民講座 オンライン開催

9月18日(金曜日)、当研究所では、「聞こえの低下を防ぐには?治すには?」と題して、第1回都医学研都民講座をオンライン方式で開催しました。今回は、慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室専任講師の藤岡正人先生を講師にお迎えしました。

まず、当研究所難聴プロジェクトの吉川欣亮プロジェクトリーダーから、「聞こえの低下に影響を与える様々な要因」と題してお話ししました。難聴は、遺伝的な影響ばかりではなく、私たちの周りに存在する様々な危険因子の影響によっても生じるもので、65歳以上の3割が後天性難聴(老人性難聴)になるそうです。聴力の衰えは、予防できる要因の中で、認知症の最も大きな危険因子とされていますが、この衰えを遅らせるための生活習慣の見直しとして、栄養バランスのとれた食事をする等の生活習慣病の管理、適度な運動、規則正しい睡眠や禁煙が大切であるとお話ししました。

続いて、藤岡先生から、「iPS細胞を使った難聴のクスリ探し」と題してお話しいただきました。難聴を治す場合、中耳であれば、鼓膜等を手術し、後迷路と呼ばれる中枢であれば、聴覚のリハビリテーションを行いますが、内耳に関しては治療法がないのが現状です。これは、内耳が骨の奥に位置し、リンパ液で満たされているため、画像による評価や生検による病態評価が困難なためです。このため、藤岡先生は、iPS細胞を使って耳の疾患細胞を作成して、多くの候補薬を試しているそうです。そのなかから、内耳性難聴のひとつであるPendred症候群に対して、免疫抑制剤として使われるシロリムス(ラパマイシン)を使って治験を行い、現在、解析を行っているところであるとお話しいただきました。

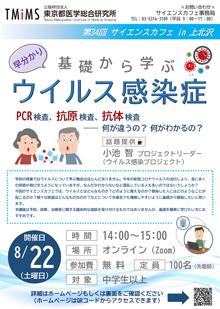

サイエンスカフェ - 8月22日開催 - 早分かり 基礎から学ぶウイルス感染症

サイエンスカフェ - 8月22日開催 - 早分かり 基礎から学ぶウイルス感染症

2020/08/22 開催

第34回サイエンスカフェ in 上北沢 オンライン開催

当研究所では、気楽な雰囲気の中で都民と研究者が共に身近なサイエンスを自由に語り合う場として毎年サイエンスカフェを開催しています。今回は、 8月22日(土曜日)にウイルス感染プロジェクトの小池智プロジェクトリーダーを話題提供者として、第34回サイエンスカフェ in 上北沢「早分かり 基礎から学ぶウイルス感染症 PCR検査、抗原検査、抗体検査 -何が違うの? 何がわかるの?-」をオンライン方式で開催しました。

新型コロナウイルス感染症の流行により、マスコミ等で様々な専門用語が飛び交っていますが、それぞれの専門用語がどういう意味なのかよくわからないことが多いかと思います。そこで、基礎ウイルス学を専門とする小池プロジェクトリーダーより、ウイルスの基礎について解説しました。そのなかでは、PCR検査等、各種検査方法の違いについての説明だけではなく、ウイルスは遺伝子とそれを包む殻でできた物質で、宿主の細胞を乗っ取り、その中で部品を組み立てて増えていくといった話や、宿主の側では、異物である抗原を取り込むと、これを排除するために免疫応答が起こること、また、この免疫応答には、自然免疫や獲得免疫があり、さらに、獲得免疫は液性免疫と細胞性免疫に分けられ、このうち、抗体を産生する液性免疫が大切であるとの話がありました。

今回、中学生以上を対象に開催しましたが、80代の方にも複数ご参加いただく等、幅広い年齢層の方々にご参加いただきました。また、参加者から随時チャットで質問を受け付け、これに対して、小池プロジェクトリーダーをサポートするウイルス感染プロジェクトの研究員が回答するようにしたことで、参加者にとって質問しやすく、さらに疑問を解消しやすいイベントにすることができました。

サイエンスカフェ - 5月31日開催- PCRとはなにか - その仕組みと発明の過程 -

サイエンスカフェ - 5月31日開催- PCRとはなにか - その仕組みと発明の過程 -

2020/05/31 開催

サイエンスカフェ オンライン版

5月31日(日曜日)、当研究所は、再生医療プロジェクトの宮岡佑一郎プロジェクトリーダーを話題提供者として、サイエンスカフェ オンライン版「PCRとはなにか -その仕組みと発明の過程-」を開催しました。

最近、新型コロナウイルス感染の診断法として、PCRという言葉を日常的に耳にするようになりましたが、そもそもPCRとはどういうものなのかまでの説明が提供されることは少ないのが現状かと思います。そこで、宮岡プロジェクトリーダーは、1985年に発表されたPCRはポリメラーゼ連鎖反応の略であり、DNAの狙った部分を数百万から数十億倍にまで増幅することができる技術である、という解説を行いました。ウイルス感染の診断においては、ウイルスに由来するDNAはそのままでは量が少なすぎて検出できませんが、PCRによって数を増やすことで検出できるようになったそうです。また、DNAを増やす仕組みとして、加熱することでDNAの二重螺旋構造のペアを離し、そこにDNAを複製するタンパク質であるDNAポリメラーゼを働かせる、との説明もありました。

オンラインにてイベントを実施することは当研究所にとって初めての試みでした。しかし、ご参加いただいたみなさんが、質問したいときに随時チャットで質問を送ることができ、これに対して、宮岡プロジェクトリーダーをサポートする再生医療プロジェクトの研究員が回答したことや、講演だけではなく、途中にクイズを挟んだことなど、オンラインでしかできない取り組みも交えることで、好評のうちに終えることができました。