医学・生命科学全般に関する最新情報

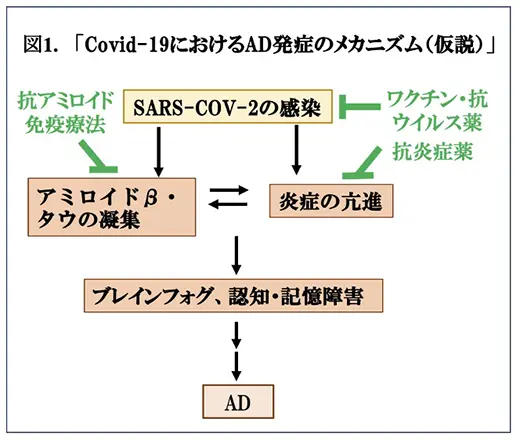

COVID-19とADの関係は、以前から、COVID-19研究における重要なテーマの一つでした。当初は、ADの患者さんは、新型コロナウイルス(SAS-CoV-2)の感染から適切に身を守ることが困難であり、また、一旦罹患すると重症化しやすいなど、主として、AD患者さんの行動レベルに関して重点が置かれてきました(Nat Rev Neurol 2021)。最近では、炎症・蛋白凝集の促進(新型コロナウイルス・スパイク蛋白はアミロイドを形成する〈2022/9/20掲載〉)、血管内皮細胞に対する毒性による血液脳関門(BBB)の機能低下(アルツハイマー病態における血管内皮細胞の重要性〈2024/4/10掲載〉)など細胞・分子レベルの知見が報告されてきました(図1)。さらに、COVID-19の症状や後遺症の一つであるブレインフォグ*2と神経症状の関係が注目され、これが将来のAD発症に関係する可能性も指摘されています。しかしながら、現時点で、十分な症例数を解析して得られた結論ではありません。このような状況で、インペリアル・カレッジ・ロンドンのAdam Hampshire博士らは、11万人を超える成人(英国)のオンライン認知機能評価を行い、COVID-19の症状が長期間に及ばなくても、回復後に認知症状が出現することを見出しました。この結果は、N Engl J Med誌に報告されましたので(文献1)、今回は、この論文を取り上げます。この結果から、直ちに、COVID-19と今後のADの発症に関しては論ずることはできませんが、最近、ADの早期治療・診断マーカーの開発に関する研究が急速に進歩していることを考慮すれば(早期アルツハイマー病に対するLecanemab(レカネマブ)の治療効果〈2023/5/10掲載〉、アルツハイマー病のバイオマーカーとしての血清β-シヌクレイン〈2023/12/26掲載〉)、COVID-19は回復後もADの危険因子としてモニターした方が良いと思われます。

文献1.

Cognition and Memory after Covid-19 in a Large Community Sample, Adam Hampshire et al., N Engl J Med 2024;390:806-818

SAS-CoV-2の感染によって引き起こされるCOVID-19においては認知機能の低下を伴うことがよく知られているが、それがどの程度続くのか、それを客観的に評価できるのかは不明である。これらを明らかにするのが、本論文における研究目的である。