ゲノム動態プロジェクトリーダー笹沼 博之

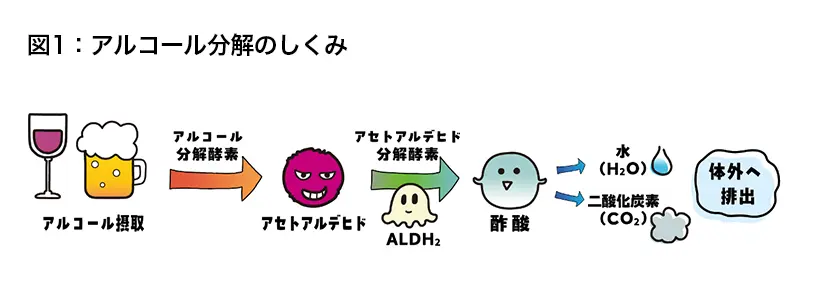

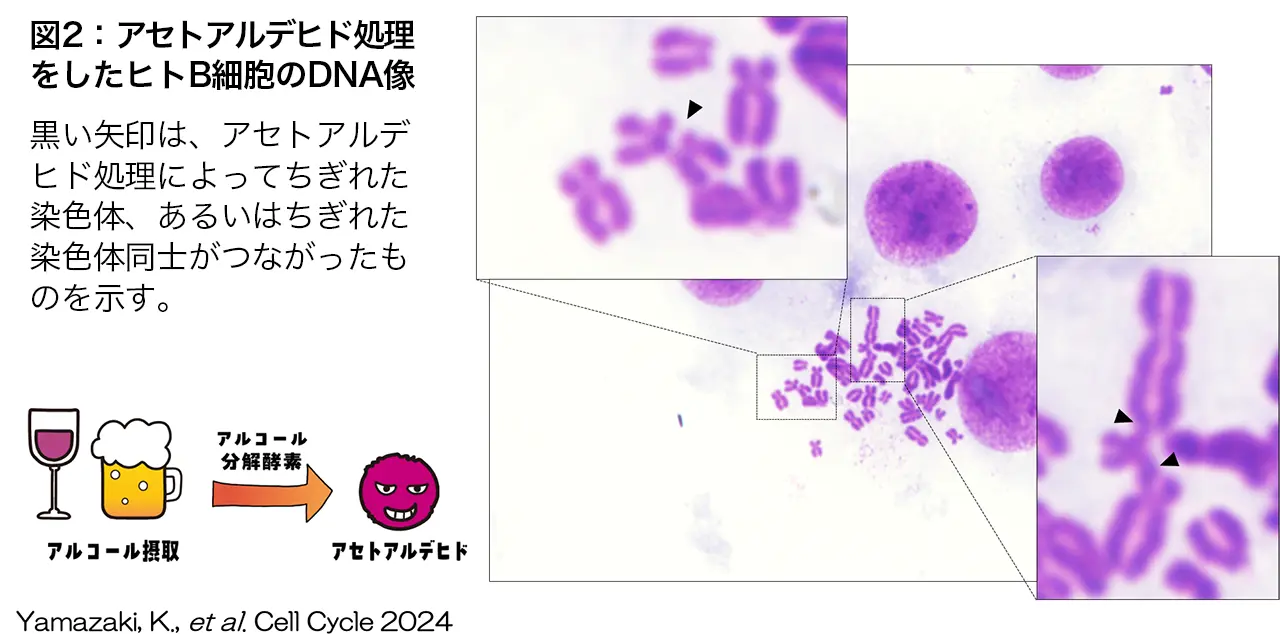

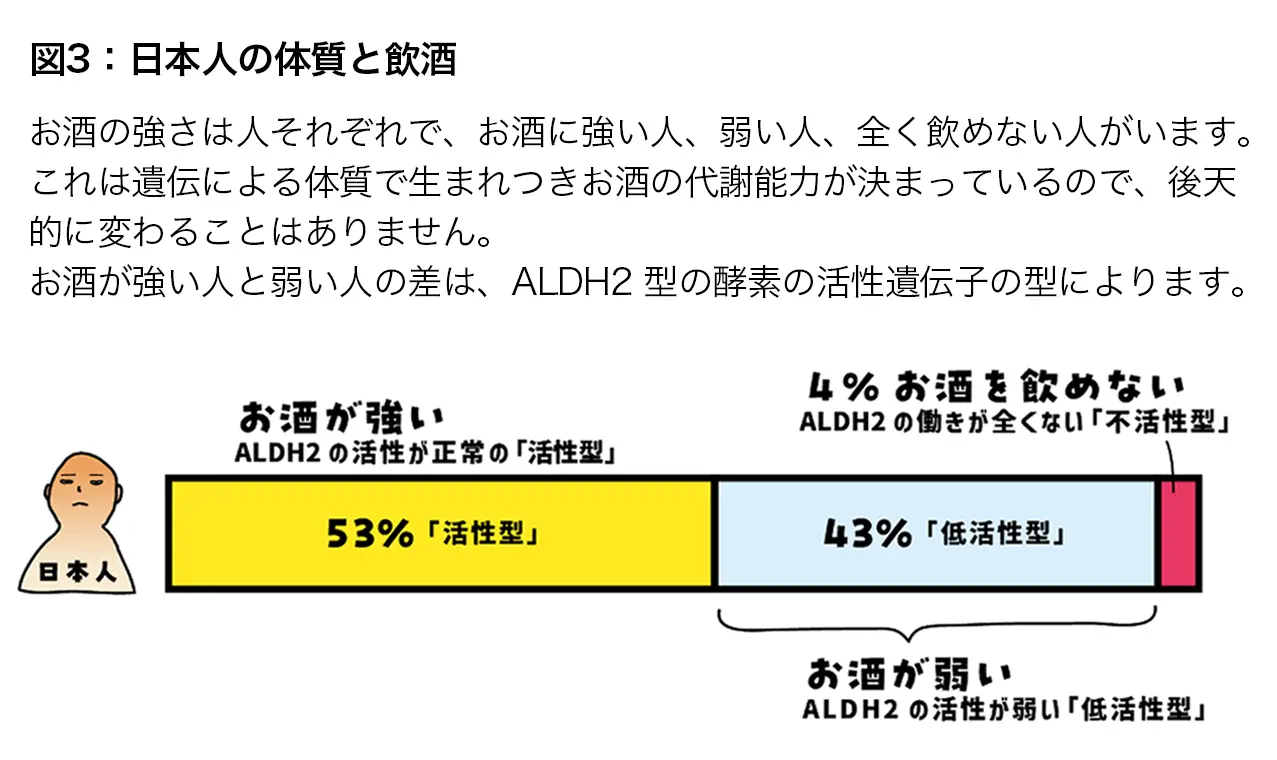

第1回都民講座「お酒にまつわる話し」を開催しました。本講座開催の目的は、適正飲酒の啓蒙活動とお酒の種類と作り方を広く知ってもらうことです。まず私から、アサヒクオリティアンドイノベーションズ株式会社との共同研究成果の説明と、アルコール代謝産物である、アセトアルデヒドの細胞への作用を解析した結果についてお話しました。飲酒によって体内に吸収されたエタノールは、アルコール代謝酵素によりアセトアルデヒドになります。さらにアセトアルデヒドは、アルデヒドデヒドロゲナーゼ ALDH2の働きにより、酢酸と二酸化炭素に分解され、やがては体外に排出されます(図1)。代謝産物の一つであるアセトアルデヒドは非常に化学反応性が高く DNA に作用するとさまざまな損傷を引き起こし、その結果、DNA で構成される染色体の形が壊れてしまうことがあります (図2)。日本人の四割は、ALDH2 の酵素の働きが弱く、体内のアセトアルデヒドがうまく分解できません(図3)。そのため血中のアセトアルデヒド濃度が、酵素の働きが強い人に比べて、高くなることが知られています。飲酒量(特に大量の飲酒)と発癌リスクの正の相関を示す研究報告が相次いでおり、適正飲酒が重要です。

アサヒクオリティアンドイノベーションズ株式会社顧問の神田智正先生からは、人類の飲酒の歴史から講演が始まり、世界中のアルコール飲料の種類、また作り方の説明がありました。わたしたちが好むワインの作り方も、葡萄と発酵酵母の種類が地域によって多種多様であること、発酵環境も作られる地域の環境や文化に大きく左右されることがわかりました。ウイスキーも蒸留方法、樽の種類、熟成後のブレンド方法の組み合わせもまた千差万別であり、世界各国その地域の特色を取り入れて独自の進化を遂げていることが理解できました。2014年に放送された NHK の連続テレビ小説「マッサン」は、大正時代に日本のウイスキー製造に奔走した竹鶴政孝(ニッカウイスキー創業者)をモデルにしたと言われています。彼が持ち帰ったスコットランドの製造技術は日本独自の進化を遂げ、今やJapanese Whiskey として世界5大ウイスキーとして評価を受けるまでになりました。

アルコールによるがんや疾患発症のリスク上昇が明らかになった現在でも、人類は簡単には飲酒を止める事は難しいかもしれません。先史時代よりアルコールは人類の文化に深く関わり、芸術や言語、宗教と密接に関係してきた歴史的背景がその理由に挙げられます。しかし多量な飲酒は、健康被害だけでなくたくさんの社会問題(例えば、暴力的犯罪や交通事故)を引き起こすこともまた事実です。人々が今後とも飲酒と長く付き合うためには、科学的な観点からアルコール毒性の本質への理解を深め、適正飲酒に努めることが必要だと考えます。