細胞膜研究グループ 研究員小松谷 啓介

脂質ラフトはスフィンゴ脂質やコレステロールが豊富に含まれる細胞膜上に存在するミクロドメインで、様々な細胞外の刺激を細胞内に伝える中継地点として機能することで、多くの生命活動を調節しています。脂質ラフトは、細胞を界面活性剤で可溶化後、ショ糖密度勾配遠心により比重の小さな界面活性剤不溶性画分として精製することができます。私たちは血液が凝固し、強固な血栓を作るために必要な血餅退縮が起こるためには、血小板の脂質ラフトが重要な役割を持っていることを報告してきました。血餅退縮を起こしているときに血小板界面活性剤不溶性画分を分析したところ、血餅退縮を起こすのに必要なフィブリン線維とその受容体であるインテグリンα IIb β 3 が集積していることが分かりました。このことから血小板脂質ラフトを分析することは血液凝固機構を探る上で有用であると考えられました。

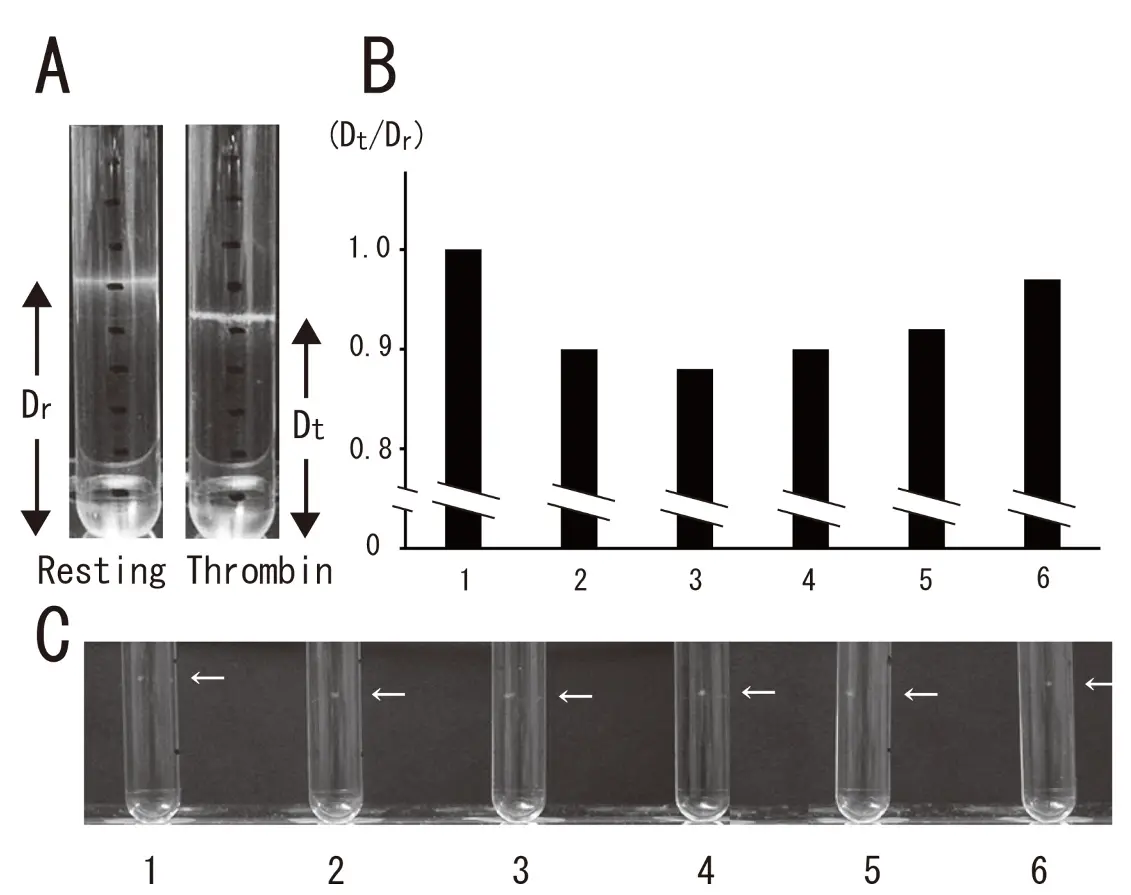

私たちは血液凝固因子の一つであるトロンビンで血小板を活性化させ、脂質ラフトを単離し解析しました。そして血餅退縮を起こす時間内で界面活性剤不溶性ラフト画分の密度が一過性に高くなることを見出しました(図)。この時、インテグリンα IIb β 3 が欠損した無力症血小板では起こりませんでした。この密度変化の機構を調べるために界面活性剤不溶性ラフト画分の構成成分を分析したところ、血餅退縮に必要なタンパク質であるフィブリンやミオシンが一過性に脂質ラフトに移行することが分かりました。また血小板構成脂質であるフォスファチジルセリン(PS)は脂質二重層の内層に局在していますが、血小板が活性化すると外層に移行し細胞表面に暴露され、血漿中の凝固因子がそれを認識して結合し、一連の凝固反応が促進されることが知られています。そこで PS について解析したところ、分子種が変化することが分かりました。活性化した血小板脂質ラフト画分では PS(36:1)が増加し、PS(38:4)が減少しました。この PS(38:4)は非脂質ラフト画分で増加していました。これらの結果から、血小板は活性化することで脂質ラフトにタンパク質やある種の PS を一過性に集積させることにより血餅退縮を引き起こしていると考えられます。