3月17日(金曜日)、当研究所は、「Early Detection and Social Intervention for Psychosis and Suicide(若者の精神病と自殺を防止するための社会的介入)」と題して、第24回都医学研国際シンポジウムを開催しました。国際シンポジウムは、国内、国外の研究者を招聘し、医学に関連する最先端の研究成果について活発に討議することを目的としています。今回は、英国と米国から3人の研究者をお招きし、幻覚や妄想などの精神病体験と自殺を防ぐための社会的取り組みに関する最新の研究成果をご発表いただきました。

多くの先行研究によると、若者における幻覚や妄想などの精神病体験はその後の自殺と関連することが明らかにされています。従って、自殺を予防するためには精神病体験を早期に同定し、適切なケアを提供することが重要です。エディンバラ大学のIan Kelleher先生は、英国では精神病体験のある若者が、安心してメンタルヘルスの不調を相談できる窓口が身近に整備されており、精神病体験の早期同定に非常に役立っていることを紹介されました。また、フォーダム大学のJordan DeVylder先生は、自殺を防止するサポートチームのメンバーを精神病体験のある若者自身が指名して選ぶ、という米国の新たな自殺予防ケアを紹介されました。

精神病体験が続くと統合失調症などの精神病を発症する可能性が高まることが知られています。これまで、精神病の発症はどの国でも、どの地域でも約1%と説明され、悲観的な経過について強調されてきました。Jordan先生は、人種差別や警察の暴力を受けた経験がある若者の集団では精神病体験の頻度が高いことを発表されました。また、キングス・カレッジ・ロンドンのCraig Morgan先生は、人種差別、貧困、暴力、いじめや虐待などの幼少期の逆境体験といった社会的な要因が精神病の発生に大きく影響していることを発表されました。また、トリニダードトバゴ、インド、ナイジェリアなどの発展途上地域における大規模疫学調査によって、精神病の発生頻度や好発年齢が国によって異なり、予後は決して悲観的ではなく回復することが一般的であることも発表されました。

当研究所心の健康ユニットの山﨑修道副参事研究員は、我が国最大の大規模思春期コホートであるTokyo Teen Cohort projectを紹介し、6年間、83%以上の高い継続率を維持していることを発表しました。また、先行する幻聴体験がその後の自傷行為を予測することを報告しました。同じく心の健康ユニットの宮下光弘副参事研究員は、過剰な糖から生じる終末糖化産物が、精神病を発症する前から、いじめによって蓄積することを発表しました。終末糖化産物は、身体の病気に関連する分子であり、統合失調症の身体合併症の一因となる可能性を報告しました。

ゲノム、バイオマーカー、脳画像といった生物学的要因と精神病体験との関連を研究することは、より良い診断方法や治療薬を開発するうえで重要です。一方で、今回のシンポジウムでは、精神病体験の発生を防ぎ、その先にある自殺を予防するためには、差別、貧困、暴力、幼少期の逆境体験などの社会的な課題に取り組むことも必要不可欠であることを学びました。

3月8日(水曜日)、当研究所では、「時間タンパク質学とパラメトリク翻訳の融合」をテーマに、第12回都医学研シンポジウムをハイブリッド方式で開催しました。今回は、当研究所の吉種光プロジェクトリーダーが代表を務める「時間タンパク質学」と京都大学の土居雅夫先生が代表を務める「パラメトリク翻訳」の二つの研究領域が合同で行い、各メンバーの最先端の研究を紹介するため開催しました。

「時間タンパク質学」からは、吉種プロジェクトリーダーより、約24時間周期の概日リズムや季節応答など様々な時間スケールの生命現象が存在しますが、このような現象を直接的に駆動する、つまり「時」を生み出す仕組みを理解するため「時間タンパク質学」と名付けて研究している、とお話ししました。京都府立医科大学の八木田和弘先生からは、哺乳類には全身の細胞に概日時計が備わり、これは末梢時計と呼ばれていますが、iPS細胞やES細胞など未分化細胞には概日リズムが観察されず、分化に伴いリズムが回りだす仕組みを研究している、とご講演いただきました。分子科学研究所の向山厚先生からは、光合成細菌のシアノバクテリアの概日時計はKaiA、KaiB、KaiCの3種類のタンパク質から構成され、分子進化学の手法で太古のKaiC配列を予想して何億年前から概日時計はあるのか、という議論を聞かせていただきました。名古屋大学の松尾拓哉先生からは、全長10cmの巨大単細胞生物であるカサノリは、核が一つだけのため、除核が容易で、転写に依らない概日時計システムの解明に有用である、とご講演いただきました。筑波大学の戸田浩史先生からは、キイロショウジョウバエを用いて、睡眠を誘引する新規の遺伝子”nemuri”のタンパク質特性についてお話しいただきました。

「パラメトリク翻訳」からは、土居先生より、「パラメトリック」とは生命のしなやかさの背後にある連続的でゆるやかに変化する生命の適応機構を指し、翻訳はタンパク質の定常的製造装置という考えが支配的ですが、むしろ細胞内外の状況に応じて速度を変える可変装置と考え、領域において研究している、とご講演いただきました。大阪大学の原田慶恵先生からは、細胞自身が様々な代謝活性を制御することで、自発的な熱産生をコントロールし、細胞の機能を制御するメカニズムを持っていると考え、これを「温度シグナリング」と呼び、新しい概念として提唱している、とお話しいただきました。理化学研究所の岩崎信太郎先生からは、多様な生物種・生命現象を解明するために、翻訳効率を網羅的かつ定量的に解析できる新手法を開発した、とご講演いただきました。京都大学の三宅崇仁先生からは、連続的でゆるやかに変化する体温リズムに概日時計が同調するメカニズムとして、時計遺伝子PER2の新たな翻訳制御メカニズムを発見した、とお話しいただきました。

参加者集合写真(前列中央に吉種PJリーダーと土居雅夫先生)

3月4日(土曜日)、当研究所では、第42回サイエンスカフェ in 上北沢「心って、どこまで脳なのかな?」を、糸川 昌成 副所長を話題提供者として、オンライン方式で開催しました。

糸川副所長は、脳を研究して心を解明することを研究していますが、心には脳ではない部分も影響していることをお話ししました。例えば、痛いという感覚は、足先をぶつけた際、足先の末梢神経から、痛いという電気信号が中枢神経を通り、脳に伝わって痛いと感じます。一方、嬉しいや悲しいという感情は、身体とは関係なく起きますが、これは脳の中だけで電気信号が発生し、受け取ることで感じるものです。また、脳は、場所によって機能が異なっています。例えば、前頭葉には、理性や我慢といったやりたいことを理性で抑える機能があります。これが明らかになったきっかけは、フィネアス・ゲージというアメリカ人が、建築作業中の事故により、鉄棒が頭蓋骨を貫通して前頭葉を損傷した際、手術でこの棒を取り除き、退院したところ、性格が全く変わってしまい、自分の思ったことを我慢できなくなってしまったことです。これを契機に、前頭葉が理性的に振る舞うことを司る機能を持つことがわかってきたとのことでした。さらに、光は様々な波長の可視光線が混ざった状態のため白く見えますが、分離すると7色に分けられます。そして、例えば、富士山が青く見える時は、7色のうち、青い光のみが富士山に反射し、残る6色は吸収されることで青く見えることになります。眼の角膜に光が入ると、網膜で電気信号に変わり、この信号が視神経を通って後頭葉にある一次視覚野に届き、青い富士山を認識することになります。これは、脳にある部品の働きで見ることができているといえます。また一方で、青いサングラスをかけて雪景色を見ると、雪が青っぽく見えます。そして、しばらくした後でサングラスを外すと、逆に一瞬、オレンジ色に見えます。これは補色が残像効果として見えるためで、今この瞬間に感じる体験のなかに、過去の履歴が重ね合わせられているものといえます。つまり、角膜より内側は、神経回路網とタンパク質で成り立っており、一方、外側は、自分と相手の関係性、何を見たのかといった過去の経験等にも影響を受けることから、心は、脳と深い関わりがあるものの、脳以外の部分も関わるといえるとお話ししました。

アンケートでは、「「心」から派生し様々なことを考えるきっかけをいただきました。実例を踏まえた解説が分かりやすかったです。」といった御意見が数多く寄せられました。

糸川昌成 副所長

2月4日(土曜日)、当研究所では、「愛情ホルモン・オキシトシンは炎症も抑えてくれる」と題して、第8回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、金沢大学大学院医薬保健学総合研究科血管分子生物学教授の山本靖彦先生を講師にお迎えしました。

オキシトシンは、ホルモンとしては一番早く発見され、「愛情ホルモン」や「幸せホルモン」等とも呼ばれることが多いものです。身体の中には100種類を超えるホルモンがあり、ホルモンはそれぞれが異なる働きを持ち、その機能として、睡眠、脳機能、消化吸収、循環、呼吸、免疫、代謝等の身体の調節作用があります。いわば身体の機能がスムーズに働くためのスイッチとなっているものです。ホルモンはそれぞれ特徴的な働きを持つため、必要な時に分泌され、また、一定量に保たれるように身体の中で微妙に調節が行われています。オキシトシンの作用として初めに発見されたのは、脳の下垂体から分泌されたオキシトシンが子宮筋を収縮させて分娩を促進させるというもので、オキシトシンがないと子宮筋の収縮がまったくなくなってしまうとのことでした。オキシトシンは、視床下部の神経細胞で合成され、その後、下垂体に貯蔵され、刺激に応じて放出されます。放出されたオキシトシンは、血管内に入り、結合タンパクと一緒になって運搬されます。ただし、血管内では5分から10分ほどで分解酵素によって分解されてしまい、消失してしまいます。分解されなかったオキシトシンは、血管の外に出て、標的となる細胞の受容体にくっついて作用することになります。オキシトシンの作用は、現在、次々に明らかになり、例えば、膵臓のインスリンの分泌の促進、肝臓の糖代謝改善、抗肥満作用なども分かってきています。山本先生の研究室では、オキシトシンが炎症を適度に抑える作用を持つことを明らかにしたとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「オキシトシンは幸せホルモンとして漠然ととらえていましたが、ホルモンの分泌、分解、受容体結合等の仕組みを、専門的な研究の説明をお聞きして大変勉強になりました。」といった御意見を多く頂きました。

金沢大学 山本靖彦 先生、講演の様子

1月18日(水曜日)、当研究所では、「1型糖尿病への理解を深めよう」と題して、第7回都医学研都民講座をハイブリッド方式にて開催しました。今回は、東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科教授の西村理明先生を講師にお迎えしました。

糖尿病には主に1型糖尿病と2型糖尿病がありますが、2型糖尿病は、膵臓の働きが弱いために、インスリンが十分に分泌されなかったり、分泌のタイミングが遅れたりすることにより、食後に高くなった血糖値がなかなか下がらない状態です。さらに、このタイプに加えて最近増えてきているのが、インスリンは分泌されているにも関わらず、細胞がブドウ糖を取り込めず、血糖値がなかなか下がらないタイプもあり、これは肥満の方に多いそうです。この原因として考えられているのが、老化による膵臓の機能の低下や太り過ぎにより、インスリンの分泌が追いつかないことです。これに対して、1型糖尿病は、インスリンを分泌する細胞が、ある日突然何らかの原因で壊れてしまった結果、血糖が高くなったまま下がらない状態です。インスリンは、血中のブドウ糖を筋肉や脂肪に取り込んでエネルギー源として利用する役割を果たしているため、1型糖尿病を発症した場合には、インスリンを注射することが必要になります。1型糖尿病の場合、思春期に発症することが多く、病気の原因として、遺伝的要因とウイルス感染等の後天的要因が半々といわれているそうです。また、最近では、技術の進歩により、現在は1日に複数回インスリンを注射する必要がありますが、これを週に1回で済ませられるようなもの、あるいは、注射ではなく、皮膚の接触面が微小な針になっており、そこにインスリンが含まれているパッチ状のもの等の開発が進んでいることをご紹介いただきました。

講演後のアンケートでは、「1型及び2型糖尿病の違い、インスリンの働き、糖とインスリンの量と時間の関係など、とても分かりやすく、納得できるものでした。最新の情報を教えていただけてありがたく思います。理解が大変深まりました。」といった御意見を多く頂きました。

東京慈恵会医科大学 西村理明 先生

会場の様子

12月17日(土曜日)、当研究所では、第41回サイエンスカフェ in 上北沢「傷つくゲノム」を、ゲノム動態プロジェクトの笹沼 博之副参事研究員を話題提供者として、オンライン方式で開催しました。

ゲノムとは、身体の各細胞の中にあり、例えていうならば、タンパク質の設計図保管庫となっている核に入っていて、数多くの様々な種類の設計図が書かれている本になります。そして、その設計図は、細胞の外側からも内側からもダメージを受けることで破れてしまい、設計図どおりにタンパク質が作られなくなり、正しく機能しなくなってしまいます。外側から受ける原因で一番多いのは紫外線で、内側では細胞内でエネルギーを作る際に、エネルギーの副産物として発生する物質が最も多いとのことでした。壊れてしまった設計図はほとんどが修復されますが、まれに間違って直されてしまうことがあり、このため、設計図をもとに作られるタンパク質が誤って作られてしまうことで、がん等の病気の発症につながることがあるそうです。がんはがん細胞の増殖により発症しますが、そのがん細胞は、元々普通の細胞だったものが、設計図に徐々に間違えが増えて蓄積したもので、さらに、無限に増え続けてしまうものです。その結果、血管にまで到達し、がん細胞が血液に入り、全身に広がってしまうとお話ししました。最後に、約1万人のがん患者からがんを取って、そのがんにあるDNA設計図を調べたデータベース(https://www.cbioportal.org/)を使って、参加者のみなさんと一緒に、TP53とMYCと呼ばれるがん細胞の遺伝子を検索し、どの臓器のがんに設計図の間違え、すなわち変異が多いのかそれぞれ調べてみました。

アンケートでは、「難しいテーマを非常に易しく、分かりやすく説明していただきました。DNA修復とがんの関係性等について、実際のデータにも触れながら、詳しく知ることができました。」や、「例えを使って説明していたので、理解しやすかったです。専門的な知識がなくても理解しやすい話で面白かったです。」といった御意見が数多く寄せられました。

笹沼博之 副参事研究員

12月6日(火曜日)、当研究所では、講堂において、「New Frontiers in Ubiquitin Proteasome System」と題して、第23回都医学研国際シンポジウムを開催しました。国際シンポジウムは海外の一流の研究者を招聘し、医学に関連する各種研究分野の最先端の研究成果について発表し、討議することを目的とします。今回は、諸外国から7人の研究者を、国内からは4名の研究者をお招きしました。

不要になったタンパク質に結合して、プロテアソームによる分解へと導く目印としての役割を果たすことが知られるユビキチンについての研究が、現在、生命科学・医学のあらゆる分野で展開されています。当研究所でも多くの研究者が、ユビキチン依存的なタンパク質分解系の基本メカニズムや、がん、糖尿病、神経変性疾患、発達障害等のユビキチンが関与する疾患について研究しています。そこで、今回のシンポジウムでは、国際的に著名な研究者8名と近隣大学の若手研究者3名に加え、当研究所の5つのプロジェクトから7名の研究員が集まり、ユビキチンやプロテアソームの分子メカニズムや治療法の開発に関する最新の知見やアイデアを発表しました。

シンポジウムは4つの大きなテーマで進行し、まず、「ユビキチンコード」をテーマに、オーストラリアWEHI のDavid Komander先生、東京大学の坂巻純一先生と東京工業大学の柿原慧遵先生にご講演いただき、当研究所からは、吉田雪子主席研究員、笹沼博之副参事研究員と秦勝志主席研究員が講演しました。第二部では、「プロテアソームの構造と制御」をテーマに、ゲッティンゲン大学の坂田絵理先生、東京大学の平山尚志郎先生、米国の国立がん研究所のKylie Walters先生にご講演いただき、当研究所からは、遠藤彬則主任研究員が講演しました。続く第三部では、「タンパク質の品質管理システム」をテーマに、ハイデルベルク大学のClaudio Joazeiro先生、東京都立大学の川原裕之先生、台湾の中央研究院分子生物学研究所のHsueh-Chi Sherry Yen先生からご講演いただき、当研究所からは、冨田拓哉主任研究員が講演しました。最後に、「生理・疾患・創薬」をテーマに、ハーバード大学のDaniel Finley先生、ダンディー大学のAlessio Ciulli先生からご講演いただき、当研究所からは、鈴木元治郎主席研究員と鈴木マリ主任研究員が講演しました。

総じてハイレベルな研究発表ばかりで、とても熱い議論が交わされ、海外招聘の研究者を含めて参加者全員が非常に満足しました。国際的な研究交流の場として大きな収穫もありましたし、今後の国際共同研究の良い契機となったと思います。

参加者集合写真

11月2日(水曜日)、当研究所では、「認知症のBPSDについて考える」と題して、第6回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、東京慈恵会医科大学精神医学講座准教授の品川俊一郎先生を講師にお迎えしました。

認知症は、脳の障害によって認知機能が持続的に低下し、社会生活を行うことが困難になっている状態です。認知症には、記憶障害、視空間憶障害、失語等の認知機能障害以外にも、落ち着かなくなる、攻撃的になる、落ち込む、意欲がなくなる、幻覚がみえるといった行動症状・心理症状が出現します。これらの症状はかつて「問題行動」や「行動障害」と呼ばれていましたが、1990年代に入り、中核的な認知機能障害である中核症状と、それに伴って出現する行動・心理症状、すなわち周辺症状という捉え方がなされ、これに伴い、周辺症状についてはBPSDという呼び方が提唱され、2000年代から普及してきたそうです。BPSDの出現には、生物・心理・社会の様々な側面が影響しており、心理・社会的な要因としては、例えば、アルツハイマー病の場合、もの忘れが目立ってくることで、周りの人から注意・心配を受けることが多くなり、本人は周りの人に依存することに戸惑いを覚え、「全く分からない」のではなく、「わからないことはわかる」のが悔しくなり、その結果、不安になり、取り繕い、混乱を隠そうとし、怒りっぽくなることが挙げられるそうです。一方、生物的な要因としては、例えば、前頭側頭型認知症の場合、意欲、思考や感情の表現、判断を司る前頭葉や、記憶・言語を司る側頭葉の機能が低下することで、自発性の低下、同じ行動を繰り返す常同行動や公共の場で大声で笑ってしまうような脱抑制が現れると、お話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「初めての都民講座に参加させていただきましたが、認知症のBPSDについてわかりやすい講義でとても勉強になりました。」「広範にわたる認知症に関する基礎知識と、BPSDの概要を症例も含めてご紹介いただいて大変勉強になりました。」といった御意見を多く頂きました。

会場の様子

品川俊一郎先生

10月7日(金曜日)、当研究所では、「健康的な生活リズムを支える体内時計を知ろう」と題して、2022年度第5回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、東京大学名誉教授の深田吉孝先生を講師にお迎えしました。

多くの生物は、地球上の一日周期の環境変化に適応し、体内時計を獲得しました。この体内時計に支配される概ね一日周期の生理現象は概日リズムと呼ばれ、ヒトの概日リズムの周期は24時間より少し長いものの、環境の24時間周期に同調できる時刻合わせ機構により、体内時計が外部環境によって毎日リセットされることで24時間周期を保っているそうです。ヒトの多くの生理現象には概日リズムが見られ、例えば、体温・血圧・脈拍数・肺活量は、昼から夕方にかけて最高のレベルに達するそうです。同様に疾患の発症のタイミングや症状にも概日リズムが見られ、例えば、高血圧症は夕方に血圧が上昇することで発症することが多いとのことでした。また、多くの生物で食事のカロリーを制限すると寿命が延びることは既に知られていますが、最近のマウスを使った実験で、マウスの活動期である夜間に時間を制限して食餌を与えたグループにおいて、最も寿命が延びたそうです。この理由として、内臓にある体内時計のピークをうまくとらえて代謝することができたためと考えられるとのことでした。さらに、体内時計がきちんと働くためには、朝日を浴びることが大事ですが、あわせて、同時に朝ごはんを食べることで身体の中枢にある時計と末梢にある時計が同調し、時差ぼけ状態を防いで健康的な生活を送ることにつながるとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「今までいろいろな本や情報源で、おおまかなお話は伺ったことがありましたが、今日は、研究に基づいた詳細な説明を伺うことができ、結果内容だけではなく、そのプロセスをよく理解できたため、今まで以上に体の仕組みを通して、睡眠や食事の大切さを理解することができました。」といった御意見を多く頂きました。

会場の様子

深田吉孝先生

本多真プロジェクトリーダー

9月25日(日曜日)、当研究所では、「その眠気、病気かも」と題して、2022年度第4回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、東京医科大学睡眠学講座教授の中山秀章先生を講師にお迎えしました。

まず、当研究所睡眠プロジェクトの本多真プロジェクトリーダーから、「眠気の評価と”居眠り病”」と題してお話ししました。日本人の睡眠時間は世界的にも短く、特に子どもの夜型化と寝不足は深刻で、眠気は生活習慣の問題と扱われやすいです。しかし夜の睡眠が質量ともに十分でも日中の強い眠気が生じる過眠症という病気があります。ナルコレプシーと特発性過眠症がその代表で、睡眠覚醒中枢の機能異常によると考えられています。ナルコレプシーは、日本人の600人に1人が発症する有病率が高い病気で、日中に耐え難い眠気のため居眠りを繰り返すことと情動脱力発作が特徴です。これは大笑いや驚きといった強い感情の動きをきっかけに、膝がカクンと抜けたり呂律が回らなくったりする不思議な症状です。治療には疾病受容が大切で、自分の睡眠をコントロールする自信を持つこと、そして夜間睡眠の確保や計画的昼寝、規則正しい食事習慣や就寝30分前からスマホを使わない等の睡眠衛生を整えることが有効です。対症的な薬物療法と組合せ生活改善を目指します。

続いて中山先生から、「睡眠時無呼吸と眠気」と題してお話しいただきました。睡眠時無呼吸症候群のリスク因子として肥満があり、世界的に肥満者の割合が増加して患者数が増えていることが紹介されました。睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病との関連が知られ、糖尿病、脳卒中、高血圧、不整脈、高脂血症、心筋梗塞・狭心症の発生リスクが高めます。治療法は、重症度に応じて選択されますが、基本は減量や生活習慣の見直しで、軽症例では下顎を固定するマウスピースの着用、中等症以上ではCPAP(持続陽圧呼吸)と呼ばれる治療が標準で鼻に当てるマスクを装着し気道を広げて閉塞を避けるものです。扁桃肥大や鼻中隔弯曲などが原因の場合は耳鼻科で手術が行われる場合もあります。最近、CPAPでは対応できない中等症以上の患者を対象に、舌下神経電気刺激機械を埋め込んで、吸気時に舌の筋肉を収縮させ、舌が喉を塞がないようにする新しい治療法が始まっていることもお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「大変勉強になりました。自分もCPAPを付けて寝ています。付けるのは面倒ではあるのですが、大事なことはよくわかりました。」といった御意見を多く頂きました。

会場の様子

中山秀章先生

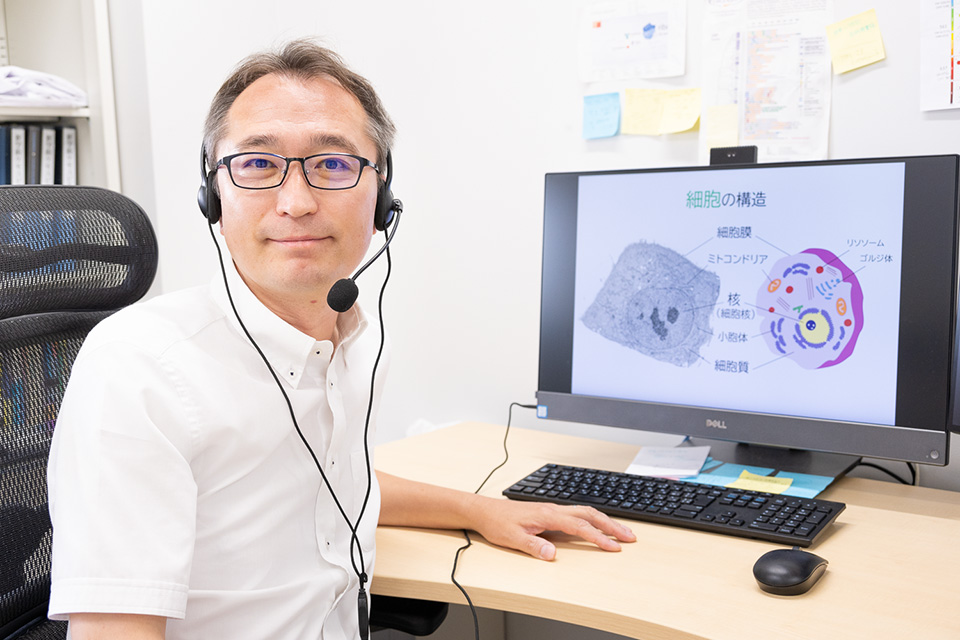

8月6日(土曜日)、当研究所では、第40回サイエンスカフェin上北沢「細胞の中をのぞいてみよう!~働くタンパク質~」を、蛋白質代謝プロジェクトの佐伯 泰プロジェクトリーダーを話題提供者として、オンライン方式で開催しました。

私たちの身体は約37兆個の細胞から形作られており、細胞の中には、様々なタンパク質や核酸、オルガネラ(細胞小器官)が詰まっています。この10年で細胞の中を観察する技術が発展し、様々なタンパク質が働いている様子を観ることができるようになってきました。特に下村先生がオワンクラゲから発見したGFPと呼ばれる緑色の蛍光タンパク質を使うことにより、色が付いた状態で生きている細胞を観察できるようになったことの影響は大きく、ミトコンドリアや小胞体等のオルガネラが、細胞を元気にするように力を合わせて活動していることがわかったそうです。また、私たちの身体は2万種類のタンパク質からできていますが、最近、AIを活用したシミュレーションソフトにより、タンパク質の構造が判明してきており、そして、タンパク質の機能は構造と大きな関わりがあるため、その構造を分析することで、どの場所でどのように機能するのかがわかってくるとのことでした。

アンケートでは、「たくさんある細胞内のタンパク質の中から、特徴的なタンパク質を紹介していただいてよかったです。また、複数の蛍光色で細胞内を見た映像が印象的でした。」「学校の掲示板から見つけて参加しました。私は、細胞について興味があったので、お話がわかりやすく、おもしろかったです。家族や学校の友達などにクイズを出してみたいです。」といった御意見が数多く寄せられました。

佐伯 泰プロジェクトリーダー

7月22日(金曜日)、公益財団法人東京都医学総合研究所では、「ワクチン開発の過去・現在・未来」と題して、2022年度第3回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、東京大学医科学研究所教授の石井健先生を講師にお迎えしました。当初、石井先生には来所の上、ご講演いただく予定でしたが、海外出張が入ってしまい、急遽、出張先のトルコからご講演いただきました。

まず、当研究所感染制御プロジェクトの安井文彦プロジェクトリーダーから、「古くて新しいワクシニアウイルスベクターワクチンの開発」と題してお話ししました。ワクチンの歴史は200年程度ですが、その間、大きく進歩を遂げてきました。なかでも、ワクシニアウイルスは、天然痘の根絶に貢献したワクチンで、副作用が少なく、免疫を誘導する能力が高いことから、他の感染症のワクチン開発でも注目されているそうです。このウイルスのうち、DIs株は日本独自のもので、局所反応は軽微で発熱もほとんどなく、重篤な副反応がない特徴を持ちます。そして、この株を用いて新型コロナウイルス感染症ワクチンの開発を進めている自身の研究の状況をお話ししました。

続いて、石井先生から、「ワクチンのサイエンス;分子から倫理まで」と題してお話しいただきました。新型コロナウイルスで注目を浴びたmRNAワクチンによって、新しいタイプのワクチンが注目されています。ワクチンの開発は、これまでの経験に基づいた生体レベルから、免疫学や微生物学を基にした細胞レベルのものに変わってきているそうです。さらに、今後は、分子(遺伝子)レベルのデータベースを構築していき、これに基づく開発に進化していくのではないかとのことでした。また、ワクチンの開発は従来の感染症対策のものから、現在では、アルツハイマー病等の神経疾患、動脈硬化症等の循環器疾患やがんを対象としたものにまで広がってきているとお話しいただきました。

「ワクシニアウイルスはDNAベクターだと思いますが、長期的なリスクはどうなのでしょうか。」というご質問に対して、「このウイルスは細胞質の中で増殖するもので、宿主のDNAと相互作用するリスクは低いこと、体内に残る期間も一週間から二週間程度の短期間であり、その後、排除されること、さらに、ワクチンとして200年間使われており、この間、安全性が高まってきています。」と回答するなど、様々なご質問をいただきました。

左から安井文彦プロジェクトリーダー、石井健先生

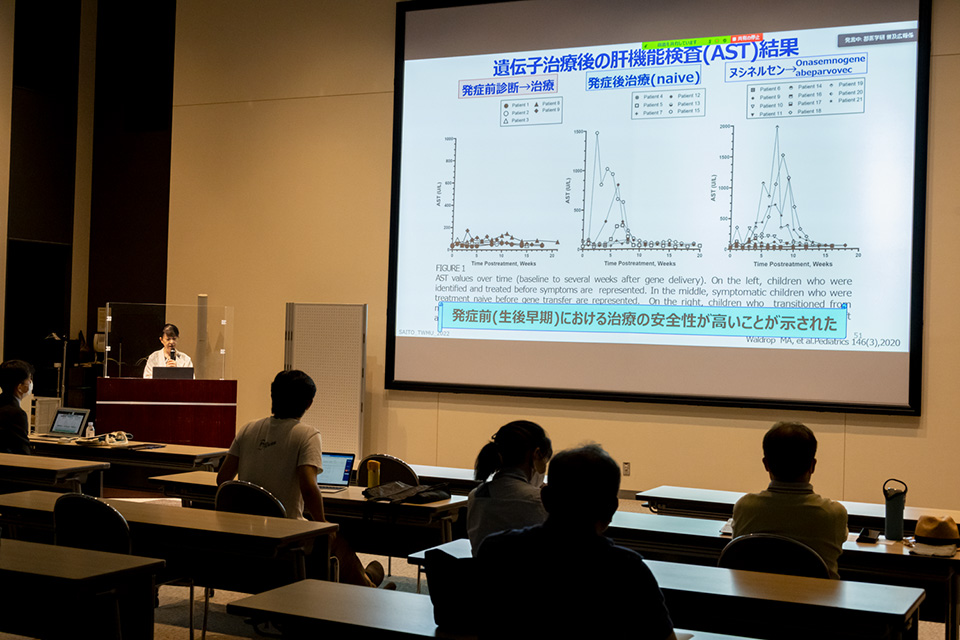

東京女子医科大学ゲノム診療科 齋藤加代子先生

6月20日(月曜日)、当研究所では、「マススクリーニングが変える脊髄性筋萎縮症の未来」と題して、第2回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、東京女子医科大学ゲノム診療科特任教授の齋藤加代子先生及び東京医科歯科大学小児科助教の水野朋子先生を講師にお迎えしました。

まず、齋藤先生から、「脊髄性筋萎縮症の治療の進歩:新生児スクリーニングが必要です」と題してお話しいただきました。脊髄性筋萎縮症(SMA)は、脊髄にある運動神経細胞が変性することで発症します。症状は、全身の筋肉が萎縮し、筋力低下、嚥下障害、呼吸障害等を来たすもので、進行性の難病です。特に重症型のⅠ型の場合、呼吸器がないと、2歳以上生きるのが難しいのが現状です。しかし、2017年以降、3種類の薬が有効と認められ、いずれも投与するのが発病から早ければ早いほど効果が高く、さらに、発病前に投与するとより効果が高く、発病を抑えることに成功したとのことでした。また、SMAの治療の効果は、治療を開始した時期と残っている運動神経細胞の割合に依存することから、早期診断・治療が重要であるとお話しいただきました。

会場の様子

続いて、水野先生から、「SMAに対する新生児マススクリーニングの現状」と題してお話しいただきました。SMAは、SMN1遺伝子の欠失により発症するものであることから、症状が出ていない新生児期に血液からDNAを取り出し、PCR法によりSMN1遺伝子が増幅されるかどうかを調べるそうです。その結果、増幅されない場合には、SMAであることを疑い、別の確定診断法により確定診断を行うとのことでした。また、今までの新生児マススクリーニングは、主に代謝産物を測定するものでしたが、SMAのスクリーニングは、遺伝子を調べるという違いがあるとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「難病であってもここまで進んできたんですね。まさに医療は日進月歩という感を強くしました。関係者の皆様のご努力に敬意を表します。」といった御意見を多く頂きました。

原孝彦プロジェクトリーダー(幹細胞プロジェクト)

4月22日(金曜日)、当研究所では、「がんの分子生物学と治療法開発の動向」と題して、第1回都医学研都民講座をハイブリッド方式で開催しました。今回は、東京医科大学医学総合研究所教授の中村卓郎先生を講師にお迎えしました。

まず、当研究所幹細胞プロジェクトの原孝彦プロジェクトリーダーから、「幹細胞を利用した新しいがん免疫療法の探索と創薬」と題してお話ししました。がん免疫療法として治療効果が認められているものに、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つように作用する免疫チェックポイント阻害薬のオプジーボが有名です。しかし、肺癌患者さんのうち、約70%は効果が乏しいという問題点があります。このため、がん細胞を攻撃する細胞障害性T細胞(CTL)を標的に呼び寄せる働きを持つ樹状細胞を活性化することを目的としたアジュバントを投与する方法や、がんに特異的なCTLを投与するCAR-T療法が世界中で研究されていると、お話ししました。

中村卓郎先生(東京医科大学医学総合研究所教授)

続いて、中村先生から、「がんの分子生物学と治療法開発の動向」と題してお話しいただきました。がん細胞の特徴として、正常細胞よりも速く、細胞の自殺機能が消失することで制御を受けずに永遠に増え続け、正常組織を破壊して侵入するといったことがまず挙げられます。その他にも、がん細胞は、血管形成を誘導することで自らへのエネルギーの供給を容易にすること、代謝の異常を引き起こすことでエネルギーの効率的な活用を可能にすること、さらに、ゲノムが不安定になって新たな変異を獲得しやすくなり、免疫監視機構から逃れて個体から排除されにくくなり、炎症を起こしやすくなることも特徴であるそうです。また、主な発がん刺激として、タバコやアスベスト等の化学物質、ヘリコバクターピロリ等の病原微生物や、紫外線等の物理因子が知られ、それぞれ肺や胃等の標的とする臓器が異なるとのことでした。そして、これらの刺激がDNAの損傷を引き起こし、がんを発生させることから、がんは遺伝子の病気であるといえるとお話しいただきました。

講演後のアンケートでは、「乳がん治療中なので今回参加させて頂きました。自分自身の体の中に起きていることを知りたいといつも思いながら治療を続けています。」といった御意見を多く頂きました。