当研究所脳神経回路形成プロジェクトの丸山千秋プロジェクトリーダーは、京都府立医科大学の野村真准教授および理化学研究所の清成寛チームリーダーらの研究グループとの共同研究で、大脳皮質の発生過程における神経細胞の移動様式の多様性を生み出す機構を解明し、米国科学雑誌『Cell Reports』に2020年5月6日(水)に掲載されました。

ヒトを含む哺乳類の大脳皮質は6層の層構造を構築します。層を構成する神経細胞は胎児期に脳の内側から外側へと移動しますが、その際に細胞の形態を大きく変化させます。こうした大脳皮質の6層構造や神経細胞の移動様式が進化の過程でどのようにして出現したのかは謎に包まれていました。本研究では、哺乳類と爬虫類の大脳の発生過程における神経細胞の移動様式を比較し、神経細胞の移動に伴う細胞のかたちの変化をコントロールするメカニズムがどのように進化してきたのかを解明しました。本研究成果をもとに、我々の知性を司る大脳皮質の発生と進化のメカニズムの一端が明らかとなり、脳の先天性疾患などの原因究明へと進展していくことが期待されます。

哺乳類の大脳皮質は、膨大な数の神経細胞が秩序だった6層構造を形成し、各層を構成する神経細胞は脳の異なる場所に線維を伸ばして神経回路を形成しています。胎児期の脳形成過程において、脳室帯の神経前駆細胞(*1)から産生された神経細胞は、大きくかたちを変化させながら脳の表層へと移動を続けることでこの6層構造が完成します。しかし、こうした層構造が進化の過程でいつ出現したのか、特に神経細胞の移動様式がどのようにして進化したのか、といった問題については明らかとなっていませんでした。哺乳類は爬虫類や鳥類と同じ羊膜類に属していますが、爬虫類の大脳はサイズが小さく、3層のシンプルな構造を形成することから、爬虫類の背側皮質から哺乳類の大脳皮質が進化したのではないかと考えられてきました。しかしながら、哺乳類以外の皮質構造の発生過程の研究は皆無であり、こうした仮説の検証はされていませんでした。

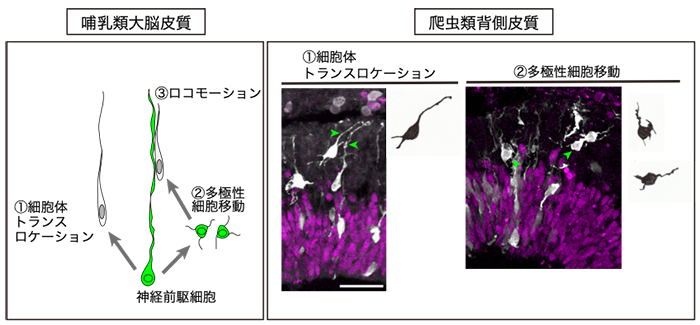

哺乳類の大脳皮質の発生過程では、神経細胞の移動様式として3つのモードが存在します。まず、神経前駆細胞が持っていた突起を受け継ぎ、突起を縮めながら細胞体が脳の表層に移動するモード(細胞体トランスロケーション)、複数の短い突起を様々な方向に伸ばしつつ移動するモード(多極性細胞移動)、さらに神経細胞が双極性に変化し、神経前駆細胞の放射状突起(*2)を足がかりとしながら脳の表層に向かうモード(ロコモーション)です(図1)。新しく産生された神経細胞はすでに移動を終えた神経細胞を乗り越えて脳の表層に到着する、いわゆる「インサイドーアウト(内側から外側への皮質構築)」の様式で大脳皮質の6層構造が形成されます。

本研究では、爬虫類の皮質構造が形成される際の神経細胞の移動様式や形態の変化について詳細な観察を行いました。ヤモリの胚操作と遺伝子導入技術を用いて爬虫類の神経細胞を緑色蛍光タンパク質(GFP)で可視化し、移動中の細胞を観察すると、細胞体トランスロケーション、多極性神経細胞移動は認められましたが、ロコモーション型の移動モードは観察されませんでした(図1)。また、爬虫類の皮質は外側から内側へと神経細胞が蓄積していく「アウトサイドーイン」の様式で形成されることが明らかになりました。

次に、こうした種を超えて共通する神経細胞の移動モードと、種に固有の移動モードがどのような分子機構によって制御されているのかを検証しました。爬虫類(ヤモリ)の神経細胞を哺乳類(マウス)の大脳皮質に移植したところ、爬虫類の神経細胞は双極性の形態(ロコモーション型)にはなりませんでした。すなわち、種に固有の神経細胞の移動形態は移動する細胞自身の違いによるものであることが推測されました。

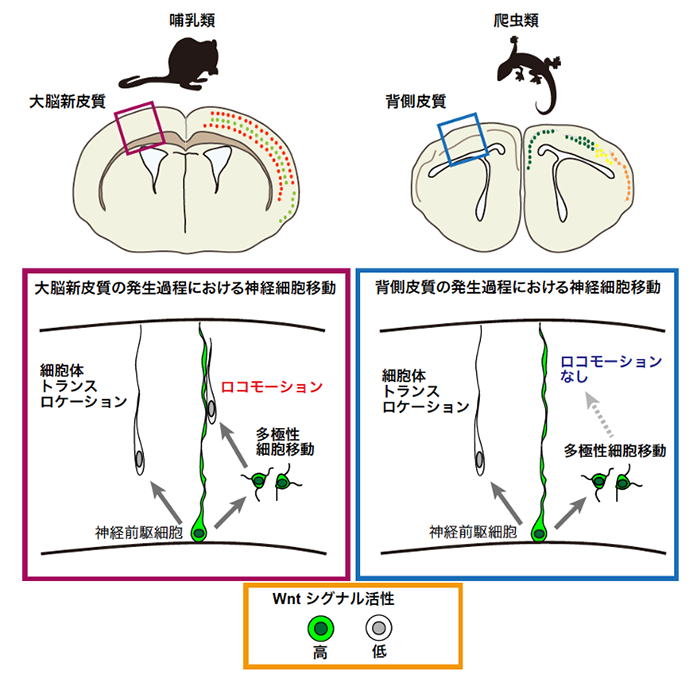

近年、神経細胞の移動形態を制御するシグナル経路が多く報告されています。本研究では、こうした分子の中でもWnt(ウィント)シグナル(*3)に着目して調べたところ、マウスでは、神経細胞移動様式の転換の際、細胞内のWntシグナルの活性化レベルが減弱することがわかりました。一方、爬虫類では、Wntシグナルが高レベルのまま維持されていました。そこで、爬虫類の神経細胞におけるWntシグナルの活性を人為的に減弱させた場合の影響を調べると、Wntシグナルの低下により突起の数が減少し、多極性から細胞体トランスロケーション型へと移動モードが変化しました。一方、Wntシグナルを減弱させてもロコモーションモードは爬虫類では出現しなかったことから、この移動モードは哺乳類独自の発生メカニズムに依存していることが推測されました(図2)。

図1. 哺乳類の大脳皮質と爬虫類背側皮質の発生過程における神経細胞移動。哺乳類大脳皮質(左)の形成過程では、神経前駆細胞から産生された神経細胞は①細胞体トランスロケーション、②多極性細胞移動、③ロコモーションの3つの移動モードによって大脳皮質を構築する。一方、爬虫類の背側皮質(右)では①、②の細胞移動は観察されたが、3)ロコモーション型の細胞移動が観察されなかった。

図2. 哺乳類と爬虫類の脳の発生過程における神経細胞移動とWntシグナルの役割。多極性細胞移動ではWntシグナル活性が高い状態で維持されている。一方、細胞体トランスロケーション、ロコモーションの移動モードではWntシグナルは低い状態となる。ロコモーション型の神経細胞移動は哺乳類大脳皮質の発生過程でしか見られず、この細胞移動モードの獲得が大脳皮質の解剖学的特徴の進化をもたらしたと考えられる。

本研究は哺乳類の大脳皮質を構成する神経細胞の移動様式とその進化をもたらしたメカニズムの一端を明らかにし、ヒトの脳の成り立ちやその由来に対する新たな知見をもたらすものです。本研究成果は、脳の先天疾患の中でも神経細胞移動の異常に起因する多くの疾患の原因に関する進化医学的な理解を与えるものです。

神経科学分野における進化の研究は、臨床医学分野に加え、遺伝学や生化学、薬理学、心理学など、生命科学の広範囲における研究基盤となるものです。本研究成果をより発展させることにより、大脳皮質の成り立ちとその起源の解明のみならず、脳の先天疾患の原因究明や新たな治療方法の開発に貢献することが期待されます。

本研究は、京都府立医科大学、東京都医学総合研究所、理化学研究所と共同で行ったものです。