睡眠プロジェクトの夏堀晃世主席研究員と本多真副参事研究員は、生きたマウスの脳内エネルギー計測に成功し、動物の睡眠―覚醒に伴い、神経の細胞内エネルギーが大脳皮質の全域で変動していることを発見しました。神経の細胞内エネルギーは動物の覚醒時に増加し、ノンレム睡眠中に低下、そしてレム睡眠中に特に大きく低下していました。本研究は、生きた動物の脳内で“細胞のエネルギーレベルが常に一定に保たれる”という従来の予想を覆し、脳のエネルギー調節機構が動物の睡眠覚醒に合わせ、神経細胞内エネルギーを積極的に変動させている可能性を新たに示しました。

本研究は、東北大学の常松友美助教および松井広教授、東北工業大学の辛島彰洋准教授、Max-Planck-InstituteのKlaus-Armin Nave教授、慶應義塾大学の田中謙二准教授らのグループと共同で行いました。

この研究成果は、2020年9月7日(月曜日)10時(英国時間)に英国科学誌『Communications Biology』にオンライン掲載されました。

生きた動物の脳内では、細胞のあらゆる活動に必要なエネルギーの枯渇を防ぐため、エネルギーの恒常性*1) を維持する仕組みが働いていると考えられています。その一例として、神経の発火活動が生じた脳領域では血流量が増加し、エネルギー源である酸素やグルコースが積極的に供給されることが知られています。また動物の睡眠―覚醒に伴い、脳内でさまざまな細胞のエネルギー消費活動が変動するのに伴い、脳血流量やグルコース(糖)の細胞内への取込みが変動することが知られています。これらの仕組みにより、生きた動物の脳内で、細胞のエネルギーレベルは常に一定に保たれていると予想されてきましたが、これを証明した研究はありませんでした。

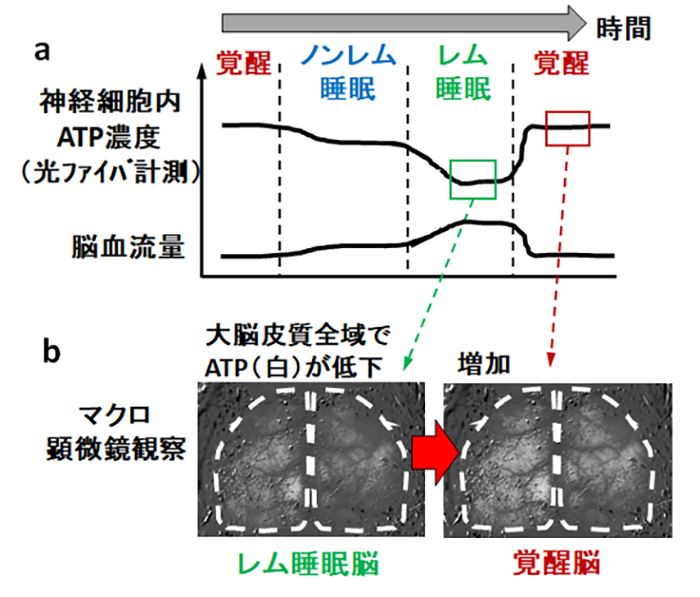

本研究グループは、細胞のエネルギーとして利用される分子であるATP(アデノシン三リン酸)*2) の神経細胞内濃度を、ATPを感知する蛍光プローブ*3) と光ファイバを用い、生きたマウスの脳からリアルタイムで計測しました。その結果、マウスの大脳皮質の興奮性神経の細胞内ATP濃度はマウスの覚醒時に高く、覚醒からノンレム睡眠*4) に入ると低下し、さらにレム睡眠*5) に入ると大きく低下しました(図1a)。一方、細胞へのエネルギー供給を表す脳血流量は、マウスの覚醒時と比較してノンレム睡眠中にわずかに増加し、レム睡眠中に大きく増加しました。レム睡眠中、脳のエネルギー供給活動が促進しているにもかかわらず神経細胞内ATP濃度は大きく低下したことから、レム睡眠中には、脳の熱産生など何らかの理由で神経細胞のエネルギー消費が亢進し、それにより神経細胞のエネルギーバランスが負に傾いている可能性が考えられます(図2)。このレム睡眠中と同程度の神経細胞内ATP低下は、脳への電気刺激による神経興奮時や、マウスに全身麻酔をかけた際にもみられました。

さらにマクロ顕微鏡を用いて、マウスの大脳皮質全域の神経細胞内ATP変動を同時に観察したところ、マウスの睡眠―覚醒に伴う神経細胞内ATP変化は、大脳皮質の全域でシンクロして生じることが分かりました(図1b)。特に、細胞のエネルギー需要が増加する覚醒時に神経細胞内ATPが大脳皮質全域で増加することから、動物の睡眠から覚醒に合わせて脳の広域で神経細胞内ATPを一気に増加させる、全脳レベルのエネルギー調節機構が存在する可能性が予想されます。

脳のエネルギー恒常性維持機構により、細胞のエネルギーは常に一定に保たれると考えられてきましたが、本研究はこの予想を覆し、大脳皮質の神経細胞内エネルギーは動物の睡眠覚醒に合わせて変動することを明らかにしました。特に、本研究で見出したレム睡眠中の大脳皮質における神経細胞内エネルギーの著しい低下は、レム睡眠の新たな生体指標として利用でき、その背景にあるレム睡眠特異的な神経エネルギー消費活動の解明が期待されます。また今回、生きた動物における脳のエネルギー計測法を樹立できたことから、今後、動物の様々な状態変化に伴う細胞のエネルギー変動や維持に働く脳内システムの解明が期待されます。

(a) 大脳皮質の神経細胞内ATP濃度は動物の覚醒時に高く、ノンレム睡眠中に低下、レム睡眠中にさらに大きく低下した。脳血流量はATPと逆向きの変動を示した。 (b) 動物の睡眠覚醒に伴う神経細胞内ATP変動は、大脳皮質(点線内)の全域でシンクロして生じた。

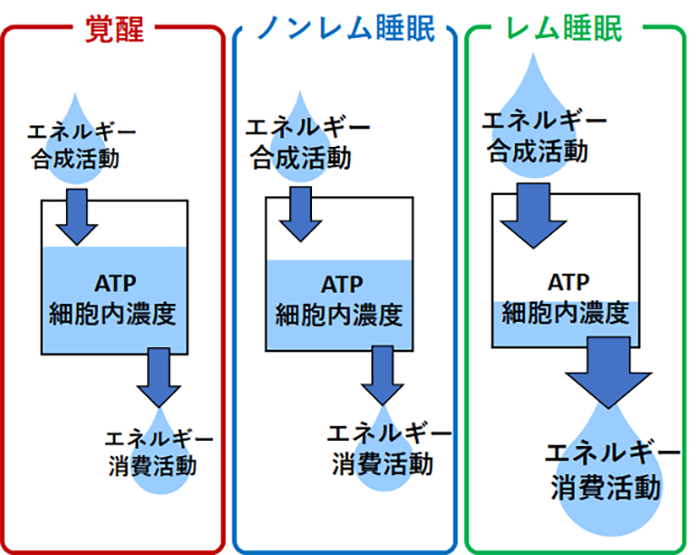

神経細胞内ATP濃度は、脳のエネルギー合成活動と消費活動のバランスを示す。レム睡眠中、脳のエネルギー合成活動(脳血流量)が増加する一方で神経細胞内ATP濃度が大きく低下したことから、神経細胞のエネルギー消費活動が大きく増加していることが予想される。