分子医療プロジェクトの梶原直樹主任研究員(現ウイルス感染プロジェクト)、芝崎太参事研究員(現病院等連携支援センター 客員研究員)は、感染制御プロジェクト 小原道法シニア研究員のグループおよび北海道大学 迫田義博教授、喜田宏特別招聘教授と共同で、「H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスが膜透過性ペプチド(*1)を用いて細胞内に侵入する新たな仕組み」を発見しました。本研究成果は、H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染対策に貢献することが期待され、2020年10月22日(木曜日)10時(英国標準時)に、英国科学誌「Scientific Reports」にオンライン掲載されました。

インフルエンザは、インフルエンザウイルス(*2)によって引き起こされる呼吸器の感染症です。インフルエンザウイルスは、自然界に広く分布しており、ヒト以外にも鳥などの様々な動物で検出されます。日本国内で冬期に流行する季節性インフルエンザウイルスに対して、鳥や他の動物からヒトに感染し、ヒトの間で効率良く感染できるようになったウイルスを新型インフルエンザウイルスと呼びます。人類は新型のウイルスに対して免疫を持たないため、新型インフルエンザウイルスが出現すると、急速かつ大規模に感染が拡大し、重大な健康被害をもたらすおそれがあります。

1997年、H5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染が香港で初めて報告されました。幸い、ヒトからヒトへの持続的な感染は発生していませんが、2003年以降、アジア、中東、アフリカなどでも感染者が確認され、その半数以上が死亡しています。これらのことから、H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスの世界的大流行が危惧されるにもかかわらず、鳥のインフルエンザウイルスがヒトへ感染する仕組みは、ほとんどわかっていませんでした。

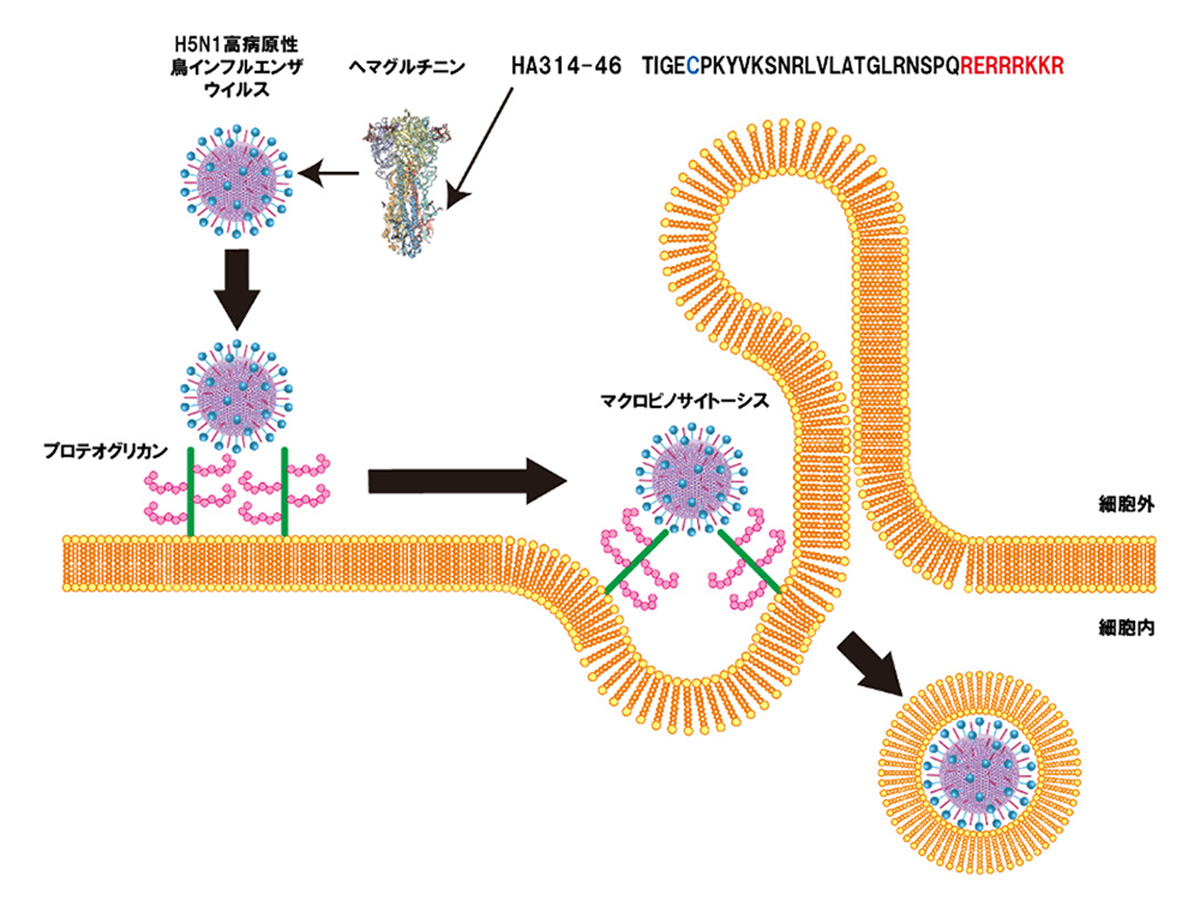

この度、梶原研究員らは、H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスが感染に重要なウイルス表面タンパク質であるヘマグルチニン内に塩基性アミノ酸の連続した配列を持つことに焦点をあて、ヘマグルチニンの314から346番目のアミノ酸配列(HA314-46)が細胞膜を透過する性質を示すことを明らかにしました。また、339から346番目の連続した塩基性アミノ酸に加えて、インフルエンザウイルスの間でよく保存されている318番目のシステイン残基が細胞膜の透過性に重要であることを突き止めました。この膜透過性ペプチドとしての特性は、ヒトの細胞のみならず、肺組織においても確認されました。さらに、膜透過性のメカニズムを解析したところ、HA314-46は細胞表面のプロテオグリカン(*3)結合し、生理的な物質取り込み機構であるエンドサイトーシス(*4)(主にマクロピノサイトーシス)によって細胞内に取り込まれることを見出しました。そして、共同研究者の小原研究員のグループおよび迫田教授、喜田教授と共同で、HA314-46の配列を持つ組み換えインフルエンザウイルスが既知の感染経路であるシアル酸を欠失した細胞にも感染可能であること、HA314-46の配列を持つウイルスの感染効率はHA314-46の配列を持たないウイルスより著しく高いことを証明しました。

本研究から、H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスは、既知の感染経路に加えて、膜透過性ペプチドを用いた新たな感染の仕組みを持っていることが明らかになりました。この研究成果は、これまで予想されなかった新たな視点から「鳥のインフルエンザウイルスがヒトへ感染するメカニズム」を証明したものであり、感染症の研究分野に新しい学術的理解をもたらす可能性があります。

本研究成果を足がかりとして、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染機序に関する研究がさらに進展することが期待されます。また、感染に寄与する受容体の同定など、分子レベルの解明が進めば感染阻害薬の開発につながり、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染対策に貢献することが見込まれます。

H5N1高病原性鳥インフルエンザウイルスの膜透過性ペプチドを用いた細胞侵入経路の模式図