視覚病態プロジェクト 副参事研究員 行方 和彦

視覚病態プロジェクトリーダー 原田 高幸

緑内障は、日本における中途失明原因第一位の疾患です。緑内障の治療として、眼圧を低下させる様々な点眼薬や手術法が開発されていますが、それでも進行してしまう方が多いことが世界的にも明らかになっています。また、日本人の緑内障患者の約7割は眼圧上昇が見られない「正常眼圧緑内障」であるため、眼圧以外の新たな治療標的の探索が課題となっています。

緑内障では網膜神経節細胞やその軸索である視神経が変性することにより、視野障害が進行します。ということは、網膜神経節細胞を保護したり、傷んだ視神経を再生することができれば、より直接的な予防法や治療法になると考えられます。

これに関して視覚病態プロジェクトでは、約 20 年前からグアニンヌクレオチド交換因子のひとつである DOCK3という分子に注目しています。私はこれまでに、DOCK3を通常よりも多く網膜神経節細胞に発現させることによって、緑内障マウスの進行抑制や視神経の再生が可能になることを発表してきました。しかしこのような遺伝子治療を人で行うにはまだ時間を要するため、DOCK3 を活性化する化合物の探索を製薬会社と共同で進めてきました。

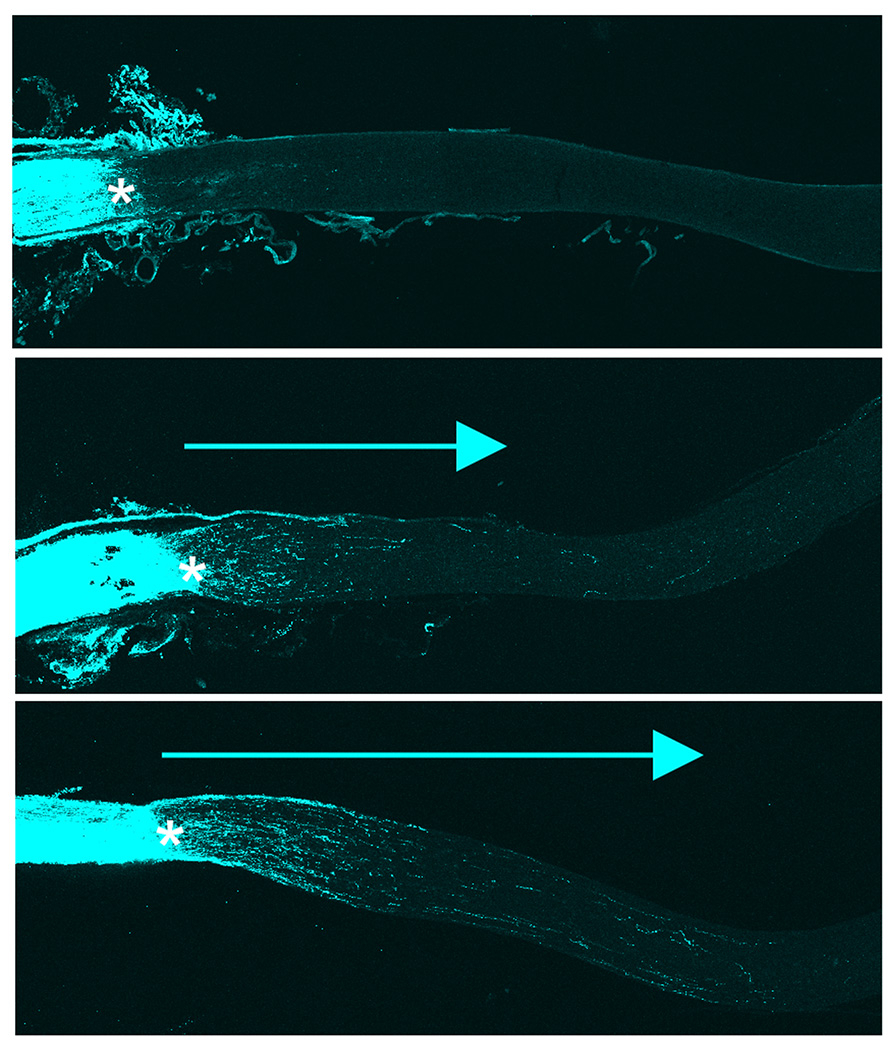

研究チームでは DOCK3 が活性化する際に結合する分子である Elmo1 に注目して、DOCK3 と Elmo1 の結合を促進する化合物のスクリーニングを行いました。約 46万個の化合物の中から最も有力な化合物を絞り込み、さらに、それに類似した化合物を 4 種類作製しました。これらの化合物を培養した神経細胞に投与すると、神経軸索が伸長することが確認できました。そこで次に、視神経外傷マウスの眼球内にこれらの化合物を注射すると、このうち2 種類の化合物では網膜の神経細胞が保護され、また視神経軸索も一部再生することがわかりました(図)。

今回の結果は、眼圧降下以外の方法で緑内障の進行を抑制して、視神経再生も誘導できる化合物の存在を示しています。今後はこのような効能を持つ、新たな治療薬の開発を進めるとともに、より安全で効率の高い遺伝子治療研究についても検討を進める予定です。視覚病態プロジェクトではこうした研究を通して、緑内障をはじめとする失明の原因となる疾患の治療法開発を継続していきたいと考えています。