社会健康医学研究センター長

西田 淳志

東京都医学総合研究所(以下「医学研」という。)と東京都は、令和6年1月17日に「学校の居心地向上検証プロジェクト」に係る協定を締結しました。この協定に基づき、医学研と東京都が相互に連携しながら、学校の「居心地」を良くするための取り組みを実施し、その効果を科学的に検証していきます。

わが国では、学校でのいじめや不登校、メンタルヘルスに関する問題が増加しています。学校現場では、すでに様々な対応がなされていますが、その多くは子どもたちが「困難を抱えた後」の「事後的対応」が中心と言わざるをえません。そうした事後的対応にあたるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門人材の数は限られているため、対応が追い付かない状況も各地でみられます。こうした中で、いじめや不登校、メンタルヘルス問題を「未然に防げる学校」をつくるための取り組み、特に「学校の居心地」を改善する科学的取り組みが世界的に注目されています。「学校の居心地」とは、「学校の組織文化」や「学校風土」とも呼ばれ、英語では School Climate と表現されます。後で詳しく述べますが、この「学校の居心地」を改善することで、いじめやメンタルヘルス問題を予防できることが近年の研究でわかってきました。困難を抱えた子どもたちへの相談・支援体制をしっかりと構築するとともに、子どもたちが困難を抱えずに済む居心地の良い学校環境をつくることが求められています。

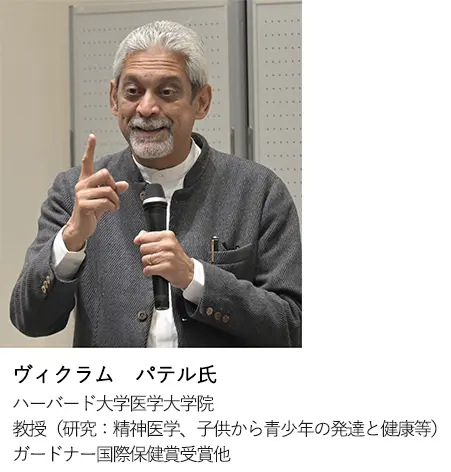

2018 年に世界5大医学誌の一つであるランセット誌に「学校の居心地を改善するプログラム」の効果が発表され、世界的に話題となりました。この論文は、ハーバード大学医学部の Vikram Patel 教授らのグループがインドで実施した大規模クラスターランダム化比較試験の結果を報告したものです。この介入研究の結果、学校の居心地を向上させる取り組みを実施した学校では、いじめが 90%減少し、メンタルヘルスも大幅に改善したことなどが明らかとなりました。個々の子どもを介入対象とするのではなく、学校の居心地(School Climate)という「学校環境」を介入対象とした取り組みによって、いじめやメンタルヘルス問題などが大幅に減少することが明らかとなりました。

「学校の居心地」を把握するためには、それを測定しうる「指標」が必要となります。医学研・社会健康医学研究センターでは、先ほど紹介したインドでの介入研究においても使用された「学校の居心地尺度(School Climate Scale)」の日本語版を開発しました。各学校でこの尺度を含むアンケートを定期的に実施することで、「学校の居心地」の現状やその推移を把握することが可能となっています。この尺度では、「学校の居心地」を 4つの要素(①生徒と教員との信頼関係、②生徒同士の信頼関係、③学校の運営に関与できている感覚、④勉強に前向きに取り組めている感覚)でとらえています。「学校の居心地」の基盤となるこれら4つの要素を改善する取り組みを、教員だけでなく、生徒も参画して全校的に展開することが重要です。特に、③「学校の運営に関与できている感覚」を多くの子どもたちが持てるように学校運営を工夫することがポイントとなります。各学校において「学校の居心地」を構成するこれら4つの要素の現状を把握し、それらをさらに改善するための方策を生徒や教員が知恵を出し合い、協力して進めていくこと、このサイクルを継続的にまわしていくことが「学校の居心地」を改善することに有効と言われています。また、こうした校内活動を効果的に進めるために、教員と生徒の間に入って、様々な活動を調整する人材がいることが望ましいとされています。教員の方々は、すでに授業を含め、多くの仕事を抱え、多忙を極めていますので、教員以外のスタッフがこうした取り組みの要となることが成功の秘訣となります。

令和6年3月には、医学研と東京都教育庁ならびに子供政策連携室とが連携し、ハーバード大学の Vikram Patel教授を招聘したシンポジウムを開催しました。このシンポジウムには、都立高校の校長先生方をはじめ多くの教育関係者が参加され、インドや日本といった国の違いを超えて、学校の居心地を向上させるための共通課題や共通戦略について話し合われました。この機会を通し、多くの学校関係者のみなさまと学校における居心地向上の取り組みの重要性を共有できました。

令和6年4月より東京都教育庁と連携し、モデル校(都立学校)にて「学校の居心地向上検証プロジェクト」の試行を開始しています。今年度のモデル校での実践と成果を踏まえ、次年度以降、より多くの学校と連携してこの取り組みを広げ、効果の科学的検証も進めていきたいと考えています。また、今年度からハーバード大学と医学研との連携により、学校の居心地向上の取り組みを推進する人材育成プログラム(東京版)を開発し、今後の普及に向けた基盤を整えていく予定です。

Shinde S, Weiss HA, Varghese B, Khandeparkar P, Pereira B, Sharma A, Gupta R, Ross DA, Patton G, Patel V. Promoting school climate and health outcomes with the SEHER multi-component secondary school intervention in Bihar, India: a cluster-randomised controlled trial. Lancet, 392(10163):2465-2477. 2018

社会健康医学研究センター長 西田 淳志

3月15日(金曜日)、当研究所は、「Social Determinants of Mental Health(メンタルヘルスの社会的決定要因)」と題して、第26回都医学研国際シンポジウムを開催しました。国際シンポジウムは、国内、国外の研究者を招聘し、医学に関連する最先端の研究成果について活発に討議することを目的としています。今回は、英国と米国から5人の研究者をお招きし、人々のメンタルヘルスに与える社会的環境要因とそれらに着目した予防戦略に関する最新の研究成果をご発表いただきました。

近年の多くの先行研究によって、統合失調症やうつ病などの精神疾患の発症には、社会的環境要因が大きく影響を与えていることが明らかとなっています。特に、人間の精神的発達に重要な意味を持つ乳幼児期から小児期、そして思春期といった人生早期のライフステージの社会的環境は、その後のメンタルヘルスや生活に長期的な影響を及ぼすことがわかっています。ロンドン大学のマーカス・リチャーズ教授は、約5,000人の新生児を70年以上追跡した英国出生コホート研究の成果を紹介し、小児期・思春期の教育環境や教育機会が、人間のメンタルヘルスを長期的に支え、また認知症の予防にも寄与する可能性を示されました。ハーバード大学のビクラム・パテル教授は、ご自身の研究を含め世界で行われている介入研究の最新知見を紹介し、胎生期から思春期にかけての社会的環境に働きかけることで、多くの人々のメンタルヘルスを長期的に増進しうる可能性を示されました。特に小児期の貧困や虐待などを予防する社会政策やサービス開発の重要性を指摘されました。社会健康医学研究センターからは、センターが運営している Tokyo Teen Cohort Study のデータに基づいて、いじめとその後遺症がもたらす長期的な影響と、それを予防するための学校風土(school climate)の改善プロジェクトの重要性が示されました。医学研が東京都と連携して進めている「学校の居心地向上検証プロジェクト」についても紹介しました。

世界中で行われてきた大規模疫学研究によって、幻聴や幻視といった幻覚体験は、統合失調症など精神疾患を経験している人たちのみならず、一般の多くの人々が経験していることが明らかとなっています。スタンフォード大学のターニャ・ラーマン教授は、世界の様々な地域で文化人類学的な研究を行い、その結果、国や地域の文化差によって、幻聴の内容が異なる可能性を示しました。また、王立ロンドン大学のステファニ・ハッチ教授やニューヨーク市立大学のディドリ・アングリン准教授らは、社会システムの中でマイノリティの立場に置かれている人々のメンタルヘルスが脅かされていること、多様性を尊重する社会システムに転換することの重要性を示されました。

精神疾患やメンタルヘルス問題は、社会環境の影響を受け発生していること、ゆえに、生物学的研究だけでなく、社会医学研究を推進し、エビデンスに基づいて社会システムに働きかける方策を見出していくことの重要性をあらためて認識する機会となりました。